あなたは、ふとした瞬間に「自分の居場所って、どこなんだろう」と感じたことはありませんか?

会社でも、家庭でも、友人関係でも、一見うまくいっているように見えても、心の奥ではどこか落ち着かない。「誰かとつながっているはずなのに、なぜか孤独だ」と感じてしまう──

そんな感覚を抱いた経験がある人は、少なくないはずです。

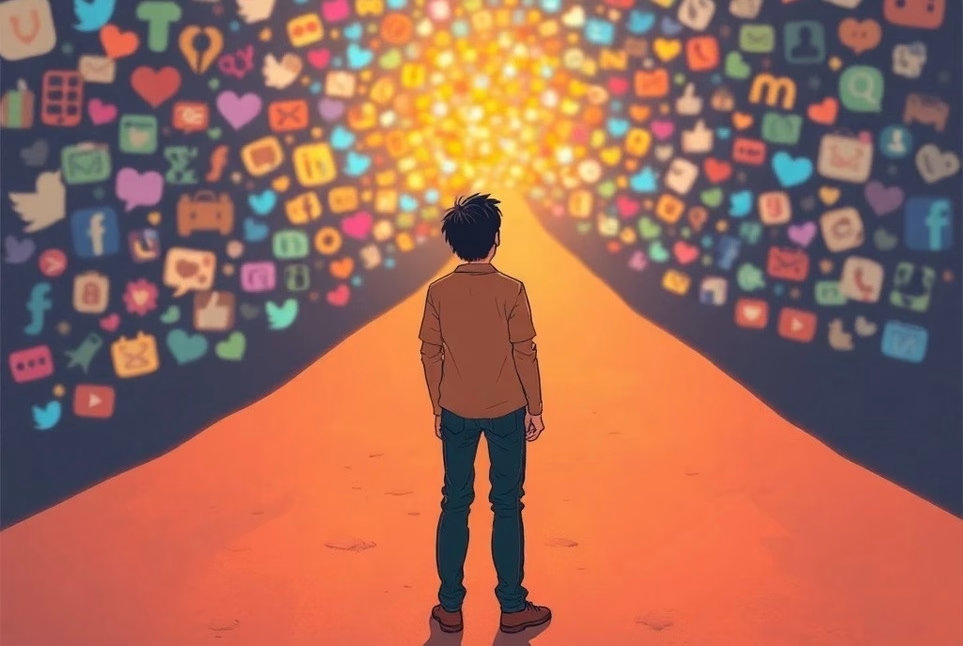

今の日本社会では、「人とつながる手段」が溢れています。SNSやグループチャット、オンラインサロンや趣味のコミュニティなど、画面越しにつながれる相手は日常にあふれています。

でも、その「つながり」は本当に安心できるものですか? ただ「いいね」を押し合うだけで、心から本音を話せる相手がいない。そんな“見せかけのつながり”の中で、自分らしさを見失ってしまっている人が増えています。

では、「本当の自分がいられる場所」は、どこにあるのでしょうか?

あなたが「ここにいていい」と思える関係は、すでにそばにあるかもしれません。あるいは、これから自分でつくっていくものかもしれません。

今、あなたにとって「安心できるつながり」とは、誰との、どんな関係ですか?

ハーバード大学の長期研究で明らかになった「人生の満足度と幸福感に影響を与える最も大きな要因=人間関係の質」という視点を出発点に、「自分の居場所を感じられるつながり」とは何かを解説していきます。

孤独感に悩む人も、これから信頼できる関係を築いていきたいと考えている人も、きっと新たな気づきを得られるはずです。

「多くのつながり」より「信頼できる一人」が大切な理由──“深い関係”が人生を支える根拠

私たちは人生のさまざまな局面で、「人とつながること」によって安心を得ようとします。家族、友人、同僚、SNS上のフォロワーなど、多くの人との接点があるにもかかわらず、「なぜか孤独を感じる」「どこにも居場所がない」といった思いを抱く人が後を絶ちません。

この“空虚さ”の正体は、関係の「数」ではなく「質」に原因があります。つまり、大切なのは「何人とつながっているか」ではなく、「どれだけ信頼できる相手がいるか」です。

そして、そのたった一人の信頼できる存在が、人生の幸福度や健康状態までも左右するという事実が、長期的な研究から明らかになっています。

幸福と健康を左右するのは「深く信頼できる関係」だった

ハーバード大学が行っている「成人発達研究(Harvard Study of Adult Development)」は、世界で最も長期間にわたる幸福研究のひとつとして知られています。

75年以上にわたり、700人以上の人生を追跡した結果、最も明確に判明したことは、「人生を幸せにし、健康に保つ最大の要因は、良好で信頼できる人間関係の存在」であるというものでした。

この研究の責任者であるロバート・ウォールディンガー教授は、「人とのつながりが少ない人、もしくは関係の質が低い人は、孤独を感じやすく、早期に健康を害しやすい」と警鐘を鳴らしています。

実際、関係性の質が悪い人間関係は、タバコ1日15本分の健康リスクに匹敵するという研究(Holt-Lunstad, 2010)も存在し、身体的な病気と同じくらい、精神的に人を蝕むのです。

逆に言えば、信頼できる関係が一つでもあるだけで、幸福感や健康状態が大きく改善されるという希望でもあります。

「信頼できる一人」の存在が、安心と自己肯定感の土台になる

多くの人は「もっと多くの人とつながれば寂しさは埋まる」と考えがちですが、現実はその逆です。たとえば、SNSで何千人とつながっていても、本音を言える相手がいなければ、心の孤独はむしろ深まります。

たった一人でも、「この人だけには弱音を吐ける」「この人には本音を言っても受け入れてもらえる」と感じられる存在がいると、自分自身を肯定しやすくなり、人生に対する安心感も高まります。

心理学では、こうした「安全基地(secure base)」の存在が、人間の自己効力感やレジリエンス(心の回復力)を高める鍵であるとされています。

また、アメリカ心理学会の調査によると、「ストレスを感じたときに話を聞いてくれる人がいる」と答えた人は、いない人と比べて自己肯定感スコアが平均で27%も高いというデータもありました。

つまり、信頼できる一人がいるだけで、「自分はここにいていい」と思える心理的安全が確保され、その人は人生のあらゆる側面で前向きになれるのです。

つながりの「数」を求めることが逆効果になることも

ここで注意したいのが、「つながりを増やすこと」が常に良いとは限らないという点です。SNSやコミュニティで「人脈を広げよう」「つながりを増やそう」と意識するあまり、表面的で無理のある関係にエネルギーを使いすぎて、逆に疲弊するケースが増えています。

現代人の多くが経験している“SNS疲れ”は、まさにこの典型です。自分を良く見せるために無理をしたり、同調圧力を感じたりすることで、「本音でつながれる場所」が失われてしまうのです。

本当に大切なのは、「この人とは深くつながりたい」と思える相手との信頼関係を育てること。そして、そのような相手が一人でもいれば、その他の関係は“数合わせ”である必要がないと気づけることです。

信頼関係は、偶然ではなく「選び取る」もの

ここで大切なのが、「信頼できる人に出会えるかどうか」ではなく、「信頼できる関係を築こうとするかどうか」がカギだという視点です。

人との関係は、必ずしも「出会い」によって決まるわけではありません。同じ相手でも、自分の接し方、見せ方、信頼の示し方を変えるだけで、その関係の深さは大きく変わります。

たとえば、普段の会話の中で「実は今ちょっと悩んでいて…」と勇気を出して一言付け加えるだけで、相手の反応が変わり、「そんなこと言ってくれて嬉しい」と信頼が芽生えることがあります。

つまり、信頼できる一人との関係は「見つけるもの」ではなく、「育てるもの」。その選択と行動は、今この瞬間から誰にでもできるのです。

「信頼できる一人」がいれば、人生は変わる

人は“多くのつながり”では救われません。人生の幸福感や健康を支えるのは、「この人となら何でも話せる」と思える“深く信頼できる関係”です。そしてそれは、過去の人間関係や運命に左右されるものではなく、自らが今この瞬間から選び取り、育てることができるものです。

つながりの数に焦らなくていい。信頼できる一人を大切にすること。それこそが、あなたの心に「安心できる居場所」をつくる最初の一歩なのです。

SNS時代における「居場所喪失」とその背景──「見られるつながり」が「安心できるつながり」を奪っている

「SNSで何百人とつながっているのに、なぜこんなに孤独なのだろう」。

この疑問は、現代を生きる多くの人が心のどこかで抱いているものです。

スマートフォンを開けばいつでも誰かの投稿が見られ、いいねやコメントも送れる。それなのに「自分の居場所がない」と感じてしまう。そこには、SNSならではの人間関係の特性が深く関係しています。

「なぜ今、これほど多くの人が“居場所喪失”を感じているのか」「なぜ“見られる関係”が“安心できる関係”にならないのか」について、考察していきます。

「常につながっているのに、どこにも居ない」──SNSがもたらした矛盾

現代人は1日に平均で約3〜5時間をSNSに費やしているというデータがあります(ニールセン調査、2023年日本国内平均)。

LINE、Instagram、X(旧Twitter)、TikTokなど、複数のプラットフォームを行き来しながら、他者と“つながっている”感覚を持っているようで、実際は「情報を受け取っている」だけで終わっていることが多いのが実情です。

そしてこの“受動的なつながり”は、安心感や親密さを与えてくれるどころか、逆に自己否定感や比較意識を強め、「ここに自分の居場所はない」と感じさせてしまうのです。

総務省の「情報通信白書(2022年度)」によれば、SNS利用者の約32.5%が「人間関係にストレスを感じる」と答えています。

そのうち特に若年層では「自分が劣っているように感じる」「自分の投稿が評価されない不安」が多く挙がっており、自己肯定感を下げる要因となっていることが指摘されています。

SNSでは「浅いつながり」ばかりが増え、心を許せる相手が減っている

SNSの性質は「気軽につながれる」ことにあります。しかし、同時にそれは「関係が浅くなりやすい」「本音を出しにくい」ことを意味します。

「いいね」や「スタンプ」で成立するやりとりは、コミュニケーションとしては成立していても、心の交流にはなりません。

また、投稿は基本的に“他者に見られる”ことを前提として作られるため、「自分の本音」や「弱さ」は出しづらくなります。「こんなことを書いたら変に思われないか」「共感してもらえないかもしれない」といった不安が、投稿内容を“演出”させてしまうのです。

こうしてSNS上の多くの関係は、「見られるための自分」を保つことにエネルギーが費やされ、「理解し合うための自分」を抑え込んでしまうという構造に陥ります。

結果的に、つながりは増えても「自分を受け入れてくれる関係」が見つけられず、「居場所がない」と感じるようになるのです。

比較の渦の中で「本当の自分」が押しつぶされる

SNSでは、他人の「人生のハイライト」ばかりが可視化されます。

キラキラした旅行、素敵な恋人、美味しい食事、成功体験──

これらはどれも事実ではあるかもしれませんが、同時に「人生のごく一部」でもあります。

しかし、それしか見えない環境にいると、「自分だけがうまくいっていないのではないか」という錯覚が生まれます。

心理学ではこれを「社会的比較理論(Social Comparison Theory)」と呼びます。人は無意識のうちに他者と自分を比べ、自分の立ち位置を確認しようとする傾向があるのです。

Instagramの研究(Facebook社調査、2021年)によると、10代の女子のうち約32%が「Instagramが自分の身体への劣等感を強めている」と回答しており、SNSによる比較が自己否定感を生む深刻な要因となっていることがわかっています。

このように、SNSはつながりのツールであると同時に、“自分らしさ”を奪い、心を閉ざす原因にもなり得るのです。

それでも「安心できるつながり」は、自分から選び直せる

では、SNS時代において「自分の居場所」を取り戻すにはどうすればいいのでしょうか?

答えは、「自分から、深くつながる関係を選び直す」ことにあります。

SNSの中でも、「本音で話せる相手」とのDMやグループチャット、あるいは匿名で参加できるフォーラム(たとえば「ゆるコミュ」や「Peing質問箱」など)を活用すれば、安心感を持てるやりとりが可能です。

また、投稿をする際にも、「見られる自分」ではなく「わかってほしい自分」を意識することで、同じプラットフォームでもまったく異なる関係性が生まれます。

さらに、オンラインだけでなく、オフラインのつながりを見直すことも重要です。

日常の中で「この人にはもう少し話してみたい」と思える相手に、一歩踏み出して声をかけてみる。その小さな行動が、「ここにいてもいい」と思える居場所をつくる出発点になります。

「居場所」は、SNSにはないのではなく、表層の向こう側にある

SNSが悪いわけではありません。

問題は、「つながりの数や見た目」にとらわれすぎて、心の交流が置き去りになっていることにあります。安心できるつながり、居場所としての人間関係は、「数」や「承認」ではなく、「共感」と「信頼」で築かれるものです。

その第一歩は、「今ここにいる自分が、誰とどうつながるかを選ぶ」という小さな決意から始まります。

SNS時代だからこそ、自分の気持ちに正直になり、「見せたい自分」ではなく「本当の自分」に共感してくれる相手と、静かに、丁寧につながっていきましょう。

それこそが、あなたの“本当の居場所”をつくる方法です。

「安心できる関係」はどうすれば築けるのか?──信頼と共感を育てるための行動

私たちは誰しも、「この人と一緒にいると安心できる」「本音を話しても受け止めてくれる」と思える関係を望んでいます。しかし現実には、そうした関係が自然に築かれることは多くありません。

むしろ、「何を話せばいいか分からない」「距離感がつかめない」と感じ、表面的な関係にとどまってしまう人が多いのではないでしょうか。

ここでは、心理学的な知見や信頼関係構築の研究データをもとに、「安心できる関係」はどうすれば築けるのかを、今すぐ始められる行動に落とし込んで考えていきます。

安心できる関係の鍵は「自己開示」にある

人間関係を深めるうえで最も重要な行動のひとつが「自己開示(Self-disclosure)」です。自己開示とは、自分の気持ち、考え、体験を率直に相手に伝える行為を指します。これにより、相手は「自分を信頼してくれている」と感じ、互いの心の距離が縮まっていくのです。

心理学者シドニー・ジャーニングとハリー・スタック・サリヴァンの研究によると、「自己開示は信頼関係を構築する最初のステップであり、関係の深まりに比例して内容のプライベート度も高くなる」とされています。つまり、「安心できる関係」は、初めから安心なわけではなく、小さな開示の積み重ねの中で育っていくということです。

たとえば、以下のような内容から始めると、自然に関係が深まりやすくなります。

- 最近あった小さな悩みや不安

- 子どものころの思い出

- コンプレックスに感じていること

- 失敗談や恥ずかしかった出来事

こうした話題は、自分を「完璧に見せよう」とする姿勢から離れ、相手に対して「あなたには心を許しています」というメッセージを送る役割を果たします。

「安心感」を相手に与えるには、まず“聴く”ことから

信頼できる関係を築くには、自己開示だけでは不十分です。むしろ、相手の話をどれだけ真剣に「聴けるか」が、安心感を与えるうえで最も大切になります。

ある調査によると、「話をしっかり聴いてくれる人がいる」と回答した人は、「孤独を感じにくい」と答えた割合が約75%に達し、「聴いてもらえない」と感じている人の2倍以上にのぼります(日本労働調査会「孤独とつながりに関する調査」2021年)。

安心できる関係のために意識したい「聴き方」のポイントは以下の3つです:

- 途中で遮らず、最後まで聴く

- 評価やアドバイスをすぐに返さず、まず共感する

- 相手の言葉を繰り返し、理解していることを示す

これらを実践するだけで、相手は「この人は自分を受け止めてくれる」と感じやすくなり、こちらへの信頼も深まります。

つまり、信頼されたいなら、まずは自分が「信頼に値する姿勢」を見せることが近道なのです。

「安全な関係」は、わずかな行動の積み重ねでつくられる

人は一夜にして信頼を築けるわけではありません。むしろ、「日常の中の小さな行動」こそが信頼の土台になります。

たとえば:

- 「ありがとう」や「ごめんね」を素直に伝える

- 約束を守る、小さなことでも丁寧に対応する

- 相手の変化に気づいて声をかける

- SNSでも、相手の投稿に共感の言葉を添える

このような行動は、一つ一つは些細ですが、繰り返されることで「この人は一貫して誠実だ」「信頼できる人だ」という印象を相手に与えます。

実際、職場の人間関係や夫婦関係でも「小さな信頼貯金」が長期的な関係の質に大きく影響するといわれています。

また、「不完全さを見せる勇気」も大切です。自分の弱さや未熟さを隠そうとせずに認める姿勢は、相手に安心感を与えます。

心理学者ブレネー・ブラウンはこれを「弱さを見せる力」と呼び、「人間関係における真の強さとは、無防備さを受け入れられる力だ」と述べています。

関係を選び直すことは「自分の人生を選び直す」こと

安心できる関係がひとつあるだけで、孤独感、不安、自己否定の多くがやわらぎます。

「この人といれば、自分らしくいられる」と感じられる場所は、誰にとってもかけがえのない“心の居場所”です。

そして、こうした関係は待っていても手に入りません。むしろ、「今この瞬間から、自分の言動を通じて選び取るもの」だという認識が重要です。

それは特別なタイミングを待たずとも、今日の会話、今日の返信、今日の行動から始められます。

今まで表面的だった関係に、少しだけ本音を混ぜてみてください。

今まで見過ごしていた相手に、「最近どう?」と声をかけてみてください。

その一つひとつが、「安心できる関係」への扉を開く鍵となるのです。

「安心できる関係」は、自分の一言から育てられる

人間関係における安心感は、相手の性格や運ではなく、自分の姿勢と行動に大きく左右されます。

自己開示、傾聴、小さな誠実さ──

それらの積み重ねが、信頼という目に見えない“橋”をゆっくりと、しかし確実に築いてくれます。

「安心できる関係がほしい」と思ったときこそ、それを自分からつくり始めるタイミングです。

完璧である必要はありません。小さな一言、少しの本音、相手の話をしっかり聴くことから始めてください。

その積み重ねが、あなたにとっての「心から安心できるつながり」を生み出してくれるはずです。

「居場所がない」と感じたときに、まずやるべきこと──今この瞬間から“自分のための居場所”を選び直す方法

「ここにいていいのだろうか」「自分のことを理解してくれる人が誰もいない」。

そんな風に感じた瞬間、誰もが一度は経験したことがあるのではないでしょうか。「居場所がない」と思う感覚は、目に見えない痛みとして心に重くのしかかり、放置すると自己肯定感の低下や人間関係の回避傾向、精神的な不調へとつながっていきます。

しかし、重要なのは、「居場所は与えられるものではなく、自分で選び直せるもの」であるという事実です。「居場所がない」と感じたとき、どこからどう行動を始めればいいのか解説していきます。

「居場所がない」と感じるのは、あなたの感覚が壊れているのではなく、“必要な場所にいない”というサイン

まず理解しておきたいのは、「居場所がない」と感じること自体が、心が発している大切な“サイン”だということです。これは「甘え」でも「弱さ」でもなく、「今、自分に合っていない環境に身を置いている」ことを知らせてくれる警報のようなもの。

心理学では、人間の根源的欲求として「所属欲求(Belongingness)」があるとされています。これは、食欲や睡眠と同じくらい強く、「自分は誰かとつながっている」「ここにいてもいいと思える場所がある」という感覚が、人の心を安定させる役割を果たします。

しかし近年、この所属感が満たされないままの人が増えています。たとえば、厚生労働省の「孤独・孤立対策に関する実態調査」(2022年)では、20代~40代の約36%が「自分の居場所がないと感じる」と回答しており、とくに都市部でその傾向が強く見られます。

このように、「居場所がない」と感じることは特殊なことではなく、誰にでも起こり得る普遍的な現象です。そして、それをきっかけに「自分にとって本当に必要な場所はどこか?」を問い直すことが、新しい一歩の始まりになるのです。

居場所を「探す」のではなく、「つくる」──最初にすべき3つの行動

「居場所がない」と感じると、多くの人は「どこに行けば、自分を受け入れてくれる人がいるのか」と“外”に解決策を探しがちです。

しかし、まず必要なのは、「自分が何に安心を感じるのか」「どんな関係なら自分は本音を話せるのか」という“内側の確認”です。

そこで最初にやるべき行動を、以下の3つに整理してみます:

1. 「自分にとっての居場所の条件」を書き出す

居場所は人によって違います。「評価されること」が必要な人もいれば、「何も言わなくても受け入れてくれること」が大事な人もいます。

まずは、自分がどんな空間・関係性で「安心した」と感じた経験があるかを思い出し、その共通点を書き出してみましょう。

例:

- 否定されずに話を聴いてもらえた

- 無理に話さなくてもよかった

- 自分の失敗を笑われなかった

- 同じ悩みを共有できた

これらはすべて、「自分の居場所の条件」です。これを言語化することで、「なんとなく居心地が悪い」の正体が見えてきます。

2. 「一人でも安心できる時間・空間」を確保する

居場所は人間関係だけではなく、物理的・心理的な“空間”でもあります。自宅の一角、お気に入りのカフェ、公園のベンチ、あるいはスマホの中の匿名コミュニティ──

「ここにいるときだけは、心がほどける」と思える場所や時間を意識的に確保することが、自分を保つ基盤になります。

調査でも、「孤独感の軽減には“静かな個人空間”が有効」とする結果があり、たとえば1日30分以上、自分のために時間を使っている人は、精神的安定感が高い傾向にあることがわかっています(日本精神衛生学会、2021年)。

3. 安心できそうな人に“挨拶”から関係を始めてみる

居場所は、他人との関係の中にもつくられていきます。そこで重要なのが、「安心できそうな人」との小さな接点をつくること。

いきなり悩みを打ち明けるのではなく、まずは「最近どうですか?」といった一言の会話から始めてみましょう。

人は、「自分に関心を持ってくれる相手」に安心感を抱きやすいという研究(Baumeister & Leary, 1995)もあり、日常のちょっとしたやりとりが、信頼関係のきっかけになることが多いのです。

「居場所がない」と感じたときこそ、人生を選び直すチャンス

「今の環境が合わない」「どこにも安心できる場所がない」と感じるとき、人はつい自分を責めてしまいます。

でも実はその感覚こそが、「あなた自身が、変化を望んでいる証拠」なのです。

ここで思い出してほしいのは、居場所とは「与えられるもの」ではなく「築いていくもの」だということ。

今の自分に合った空間、人間関係、生き方を、自分の感覚で“選び直す”ことができる。それが、「今この瞬間から居場所をつくる」という考え方の本質です。

一歩ずつでいいのです。「自分が心地よいと感じること」に敏感になり、その感覚に沿って行動すること。それが、居場所の再構築につながります。

「居場所がない」は終わりではなく、“選び直しの始まり”

「居場所がない」と感じたその瞬間から、あなたは“選ぶ側”になることができます。

自分にとっての安心とは何か、自分に合った人や場所はどこにあるのかを見つめ直し、小さな行動を始めることで、新しい居場所は確実に見えてきます。

何千人とつながっていても、心が休まらないなら、それはあなたにとっての“本当の居場所”ではない。

たった一人でも「この人といると自分らしくいられる」と感じられる相手がいれば、それがあなたの居場所になり得ます。

今この瞬間から、自分にとって心地よい関係、安心できる空間を選び直しましょう。

居場所は、外にあるものではなく、自分の中にある「感覚」に正直になることから始まるのです。

▼もっと知りたい方は、以下のリンク先の記事がお薦めです。

★この記事について:質問と答え

Q1. 「安心できるつながり」とは、具体的にどんな関係のことですか?

A. 「安心できるつながり」とは、自分を飾らずにいられる関係、自分の弱さや本音を受け入れてもらえる関係のことです。信頼や共感を土台にしたやりとりができる相手との関係であり、たとえ1人でもそのような相手がいるだけで、人は「ここにいていい」と感じることができます。SNSでの表面的なつながりとは異なり、深い信頼関係によって心が安定するのが特徴です。

Q2. SNSでたくさんつながっているのに、なぜ「居場所がない」と感じるのでしょうか?

A. SNSでは「見られること」や「評価されること」が重視されやすく、自分をよく見せようとする傾向が強くなります。その結果、本音を話しづらくなり、「安心できるつながり」が築かれにくいのです。また、他人との比較が生じやすく、自己肯定感を下げる原因にもなるため、たとえ多くの人とつながっていても「本当の居場所がない」と感じやすくなります。

Q3. 「自分の居場所がない」と感じたとき、まず何をすればよいですか?

A. まずは、「自分にとって居心地の良い関係や空間はどんなものか」を見つめ直すことが重要です。そのうえで、小さな自己開示を試みたり、自分が安心できる時間や場所を確保したり、信頼できそうな人に少しずつ声をかけるなど、小さな行動から始めましょう。居場所は“与えられるもの”ではなく、“自分で選び、つくっていくもの”です。今この瞬間から、その第一歩を踏み出すことができます。

▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。