南蔵院の巨大釈迦涅槃仏像の背後にある意図

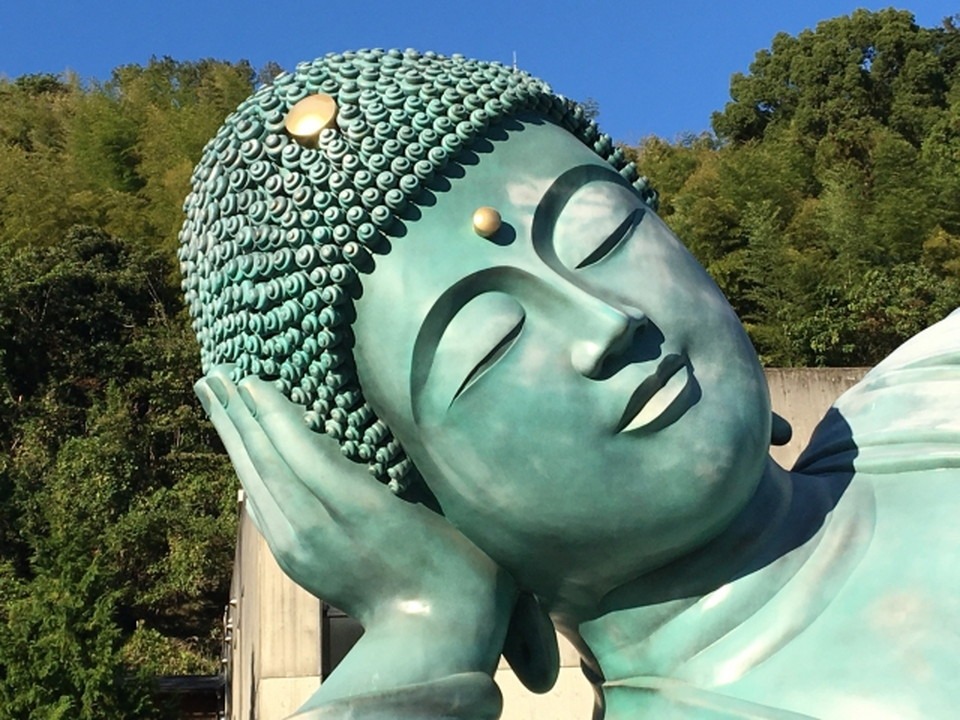

福岡県篠栗町にある南蔵院には、全長41メートル、高さ11メートル、重量約300トンという世界最大級の釈迦涅槃仏像があります。この仏像は1995年に「世界平和と地域住民の幸福」を願って建てられたとされていますが、その背後には宗教的な目的だけでなく、さまざまな社会的要因が影響していると考えられます。この部分では、南蔵院の巨大仏像建造の意図を、宗教的な意味だけでなく、歴史的背景や社会的影響、経済的側面からも考えてみます。

宗教的な背景:釈迦涅槃仏像に込められた願い

南蔵院の巨大仏像は、釈迦が入滅(涅槃)する姿を表しています。涅槃仏像は、釈迦が弟子たちに最後の教えを伝えながら死を迎える場面を象徴しています。これは仏教において重要なテーマです。この巨大涅槃仏像が「世界平和と地域住民の幸福」を願って建てられたのは、この教えを広め、仏教の精神を現代に伝えようとする意図があったと考えられます。

仏教の教えで「涅槃」とは、苦しみや煩悩からの解放を意味し、究極の安らぎを指します。この考え方を踏まえると、南蔵院の涅槃仏像は地域住民や訪れる人々に心の安らぎと希望をもたらす象徴として設置されたと解釈できます。特に1995年当時の日本は、バブル経済の崩壊後の混乱期であり、多くの人々が経済的困難や社会的不安を感じていました。そのため、このような宗教的シンボルは、社会的にも心理的にも意味を持っていたと考えられます。

歴史的な背景:巨大仏像を建造することが伝統

日本では、巨大仏像を建てることは古くから重要な宗教的・政治的行為として行われてきました。特に奈良時代に建立された東大寺の大仏は、天平文化を代表する建物として有名です。この大仏は743年に聖武天皇が「国の安定と繁栄を祈る」ために建立を命じ、制作には多くの資金と労力がかかりました。制作には約450トンの青銅と約130キログラムの金が使われ、国家財政にも影響を与えたとされています。

南蔵院の涅槃仏像も地域規模での建造ですが、1995年当時の技術や材料費を考えると、かなりのコストがかかったことが予想されます。仏像建造に伴う財政負担や地域住民の協力を含めたプロセスは、古代から現代にかけて一貫している特徴と言えます。

また、篠栗町は篠栗四国八十八箇所という霊場巡りの地であり、古くから仏教文化が深く根付いてきた地域です。この地域性が南蔵院の涅槃仏像建造にも影響を与えた可能性が高いです。篠栗町が霊場として全国的に知られるようになったのは明治時代ですが、その後も地域の仏教的な伝統を維持する努力が続けられています。南蔵院の巨大仏像は、この伝統を象徴し、地域文化の継承を目的として建てられたものとも解釈できます。

南蔵院の配置に隠された地脈の影響について

福岡県篠栗町にある南蔵院や篠栗四国八十八箇所は、日本の中でも特別な霊場として知られています。これらの場所の配置や歴史は、仏教の意義だけでなく、古代から伝わる「地脈」と呼ばれるエネルギーラインの影響を受けている可能性があると言われています。地脈は科学的に証明されていない概念ですが、歴史的や文化的には風水や宗教儀式で重視され、多くの寺社が地脈に沿った場所に建てられたという説があります。

地脈とは何か?

地脈(Ley Lines)とは、地球上に存在するとされるエネルギーラインのことです。古代から、建物や宗教施設の設置に影響を与えてきたと考えられています。この概念は風水において重要で、山や川の位置、地形の高低差がエネルギーの流れを形成すると信じられています。中国の風水では、このエネルギーを「気」として捉え、良い気が集まる場所に重要な建物を建てることが繁栄の鍵とされています。

日本でも、古代の神社や仏教寺院の多くが「龍脈」と呼ばれるエネルギーの流れに沿って建てられたとされています。たとえば、奈良の東大寺や京都の清水寺など、重要な仏教施設が山の麓や川の近くに位置しているのは、風水的観点から理想的な地形に基づいて選ばれたとされています。

篠栗町の篠栗四国八十八箇所や南蔵院も、このような地脈の影響を受けている可能性があります。篠栗の地は四方を山々に囲まれており、自然に恵まれているため、地形的には「気」が集まりやすい場所とされています。

篠栗四国八十八箇所の巡礼ルートと地脈

篠栗四国八十八箇所は、四国の八十八箇所霊場を模して明治時代に作られました。篠栗町全域に点在する霊場は、山の中腹や麓に設置されており、すべてを巡るには約44キロメートルの距離を歩く必要があります。この巡礼路の配置には「地脈に基づいて設計されたのではないか」という意見があるとされています。

多くの巡礼者が「巡礼後に心が浄化された」「身体が軽くなった」といった精神的・身体的な変化を感じたと報告しています。この現象には科学的な裏付けはありませんが、地脈によるエネルギーの影響が一因とされることがあります。特に、南蔵院の涅槃仏像が建てられた場所は、篠栗四国八十八箇所の中心的な地点であり、「地脈の交差点に位置する」とも言われています。

注目するべきは、篠栗四国八十八箇所の巡礼ルートは、風水の「龍脈」に似た山の形状をなぞるように配置されていて、エネルギーが強いとされる場所には寺や祠があります。この配置が偶然なのか意図的なのかは不明ですが、独特なレイアウトが巡礼者に特別な体験を提供しています。

巡礼体験者が語る「地脈」の存在

篠栗町の巡礼路での体験は、単なる信仰行為にとどまらず、訪れる人々に身体的・精神的な影響を与えているとされています。巡礼者の証言には「巡礼後に慢性的な痛みが和らいだ」「気持ちが前向きになった」といったものが多く、これが「地脈」の存在を支持する要因となっています。しかし、これらの効果が科学的に説明されることはなく、地脈の存在は未解明のままです。

篠栗四国八十八箇所を訪れる年間巡礼者数は約30万人とされ、その中には全国からの観光客や修行僧も含まれています。また、地元住民の調査では、巡礼後に心身の健康を実感した人が60%以上という結果が報告されています。このような体験談が多く集まる背景には、地脈の影響が関わっているのではないかとの仮説があります。

さらに、篠栗町には豊富な水源があり、清らかな湧水や川の流れが地形的な特徴として挙げられます。風水では水が「気」を運ぶ役割を果たすとされており、この自然環境が巡礼者に特別な癒し効果をもたらしている可能性があります。特に、篠栗町の寺社仏閣では水の存在が巡礼体験の重要な要素とされており、これが地脈と密接に関わっている可能性があります。

地脈の研究とその課題

地脈の存在は、歴史的には風水や宗教儀式で広く信じられてきましたが、科学的な裏付けはほとんどありません。地脈が「気」を運ぶという概念自体が抽象的で、実際の測定や分析が難しいのが現状です。しかし、最近では「地球の磁場の変動」や「自然環境が人体に与える影響」といった観点から、地脈に似た現象を研究する動きも見られます。

篠栗町の巡礼体験や南蔵院を訪れる人々の証言は、地脈研究の新たな材料となるかもしれません。仏教と地脈の関連性を理解するためには、さらなる調査やデータ収集が必要ですが、少なくとも篠栗町が特別な場所として多くの人々に愛され、影響を与えていることは確かです。

南蔵院や篠栗四国八十八箇所が地脈の恩恵を受けているかどうかは未解明ですが、この地に込められた信仰と自然の力が訪れる人々に特別な体験をもたらしていることは間違いありません。この謎が解明されるかどうかに関わらず、篠栗町は地脈と仏教の関連性を考える上で注目するべき場所として語り継がれることでしょう。

巨大仏像の建設が地域経済に与える影響

巨大仏像の建設は、その地域に宗教的な価値だけでなく、経済的な影響ももたらす重要なプロジェクトです。特に観光業が発展していない地方において、こうした仏像の建設は人々を引き寄せる資源となり、地域経済の活性化に寄与します。

巨大仏像建設がもたらした地域の経済活動

南蔵院の釈迦涅槃仏像は1995年に「世界平和と地域住民の幸福」を祈念して建てられました。この仏像の建設には、総額10億円以上の費用がかかったと推定されています。この金額には材料費、職人の人件費、建設機械の使用料などが含まれていますが、その資金の一部は寺院の収益や地元住民からの寄付、さらに篤志家や企業からの支援によって賄われたとされています。

このような大規模なプロジェクトは、資金集め自体が地域に経済的な動きをもたらします。建設に必要な資材を供給する地元企業や、建設に関わる職人や労働者への報酬、プロジェクト運営に必要な周辺サービスなど、さまざまな形で経済活動が生まれます。南蔵院の涅槃仏像建設時も、建設工事に直接関わった人々だけでなく、周辺地域の商業施設や飲食店も間接的に恩恵を受けたとされています。

類似事例として、奈良県の東大寺大仏が挙げられます。この大仏は8世紀に建造され、当時の国家財政の多くを投入する大規模な事業でした。その建設により多くの人々が仕事を得、地域経済の一時的な活性化をもたらしました。南蔵院の涅槃仏像も、現代版の「地域経済刺激策」として機能した側面があると考えられます。

観光収入による地域経済への影響

巨大仏像は、その圧倒的なスケールと信仰的な価値により、国内外から多くの観光客を引き寄せます。南蔵院の涅槃仏像も例外ではなく、篠栗町を訪れる観光客の中心的な目的地の一つとなっています。この仏像を訪れる年間参拝者数は約50万人と推定されており、観光客がもたらす経済効果は計り知れません。

観光収入は、単なる拝観料にとどまりません。参拝者は、篠栗町内の飲食店や宿泊施設、土産物店を利用し、地域経済を直接的に支えます。また、巡礼路や南蔵院周辺の交通インフラの整備にも寄与しており、これがさらなる観光客を呼び込む好循環を生み出しています。この場合、観光関連産業に従事する地元住民の雇用が増加し、消費活動が地域全体に波及しています。

観光業が生む経済的恩恵を数値化すると、例えば1人の観光客が1日あたり1万円を地元で消費すると仮定した場合、50万人の観光客が訪れることで年間50億円の経済効果が生まれることになります。この金額は地域の小規模経済にとって重要であり、特に過疎化や高齢化が進む地方にとっては貴重な収益源となります。

さらに、南蔵院のような宗教施設は、一度訪れた参拝者が何度も足を運ぶ「リピーター効果」を生む傾向があります。仏教的な信仰を持つ人々だけでなく、巨大仏像のスケールに圧倒された観光客が再訪を希望する例が多く報告されています。これにより、長期的に安定した観光収入が得られる可能性が高まります。

海外における同様の事例

日本以外の巨大仏像でも、建設後に地域経済に多大な影響を与えた事例があります。その中でも特に注目されるのは、中国河南省の魯山にある「魯山大仏」です。この大仏は高さが128メートルで、1997年に完成しました。建造費用は約1億2000万ドル(約150億円)とされ、多くの地元企業や労働者が関与しました。完成後は観光名所として国際的に注目を集め、年間数百万人の観光客が訪れるようになり、周辺地域の経済効果は数十億円規模に達しています。

また、タイにある「ワット・ムアン大仏」も地域経済に影響を与えました。この仏像は高さ92メートルで、2008年に完成しました。タイ国内だけでなく、海外からも多くの観光客を引き寄せ、観光収入が地域住民の生活を大きく向上させたと報告されています。

これらの事例と比較すると、南蔵院の涅槃仏像はスケールこそやや小さいものの、その地域経済に与えた影響の重要性は同等であると考えられます。特に、篠栗町のような人口の少ない地方都市にとって、年間50万人もの観光客が訪れることは大きなインパクトを持つと言えるでしょう。

巨大仏像建設の意図と地域活性化

巨大仏像の建設は、宗教的な意義と同時に地域の活性化を目的とした側面も持っています。日本の多くの地方都市では、過疎化や高齢化により経済活動が停滞している地域が多く存在します。そのため、巨大仏像の建設は観光資源としての役割を果たし、地域の新たな収益源を生む手段となっています。

南蔵院の涅槃仏像は、そのスケールと宗教的な価値によって、地域住民だけでなく全国からの観光客を引き寄せる存在となっています。この仏像の建設と維持には莫大な費用がかかりますが、それを補うだけの観光収入と地域経済への波及効果を生んでいます。篠栗町を訪れる観光客が生む経済的利益は、地元住民の生活を支え、地域社会の維持に大きく寄与しています。

これらの点を考慮すると、巨大仏像の建設は単なる宗教的シンボルを超え、地域経済の基盤となる重要な要素であることが分かります。南蔵院の涅槃仏像が篠栗町にもたらした恩恵は、その数値とともに、地域社会における成功例として語り継がれるべきものです。

南蔵院の巨大涅槃仏像が持つ多様な意図

南蔵院の涅槃仏像は、その圧倒的なスケールと存在感で訪れる人々を驚かせるだけでなく、さまざまな意図や意味を秘めた存在として注目されています。この仏像の建設には、宗教的な祈り、地域社会への貢献、訪れる人々への精神的な安らぎの提供など、多様な目的が込められています。

仏教的思想に基づく平和への祈り

南蔵院の釈迦涅槃仏像が建造された主な意図の一つは、「世界平和」を祈ることでした。この意図は、仏教の教えが持つ普遍的な平和の追求と深く結びついています。釈迦涅槃像は、釈迦が涅槃に入る瞬間を描いており、死と再生、そして平和な心境への到達を象徴しています。この像は、個人の内面的な平安を超え、世界全体の平和と安定を祈るシンボルとなっています。

特に1990年代は、世界各地で紛争や社会不安が続いていた時代であり、この仏像は人々に平和の大切さを再認識させる目的を持って建造されました。日本でも、冷戦終結後の新たな国際秩序が模索される中で、この仏像のメッセージは多くの人々に共感を与えました。

また、南蔵院が位置する福岡県篠栗町は、古くから仏教の信仰が根付いた地域であり、篠栗四国八十八箇所の巡礼地としても知られています。この背景が、この仏像を単なる宗教施設ではなく、地域全体の平和と精神的安らぎを象徴する存在にしています。

地域社会への直接的な貢献

巨大仏像の建設には、宗教的な目的だけでなく、地域社会への直接的な貢献も含まれています。篠栗町のような地方都市では、経済的基盤が脆弱なことが多く、観光業の振興が地域活性化の鍵となります。この仏像は、地域に観光客を呼び込み、経済活動を促進する重要な役割を果たしています。

南蔵院の涅槃仏像を目当てに訪れる観光客は年間50万人以上と推定されています。彼らが地域で消費する金額を1人あたり平均1万円と仮定すると、年間50億円以上の経済効果が生まれます。この金額は篠栗町の小規模な経済にとって重要な収入源であり、観光業の発展や地元住民の雇用増加にもつながっています。

また、この仏像は地域の文化的アイデンティティを形成する要素にもなっています。仏像建設には地元の職人や企業が関与し、伝統技術や地域の文化が活かされました。仏像の全長は41メートル、重量は約300トンであり、支えるための技術や材料選定には日本の高度な建築技術が活かされています。こうした取り組みは地域住民に誇りを与え、文化的な連帯感を高める効果があります。

心の安らぎを提供する場所

南蔵院の涅槃仏像は、訪れる人々に心の安らぎを提供する場としての役割も果たしています。この仏像の横たわる姿は、見る者に安心感を与え、日常生活の喧騒から解放される時間を提供します。仏教では、涅槃に至ることは究極の解脱とされています。この仏像を目にした人々は、その穏やかな表情や優美な造形に触れることで、自分自身の内面に目を向ける機会を得ます。

南蔵院を訪れる多くの人々が仏像の前で手を合わせたり、瞑想や祈りを通じて心の平穏を取り戻しています。2014年の日本の研究によれば、神社仏閣を訪れた人々の85%以上が「心が落ち着いた」と答えています。このデータは、南蔵院の涅槃仏像が訪問者に与える精神的な影響を裏付けています。

さらに、南蔵院では、庭園や自然に囲まれた環境が訪れる人々の癒しの一助となっています。四季折々の花や木々が訪問者を迎え、散策路を歩くことで心身がリフレッシュされる体験を提供しています。このように、南蔵院の巨大仏像は、単なる観光名所を超え、人々に癒しと安らぎをもたらす「癒しの聖地」としての意義を持っています。

涅槃仏像の再解釈と多様なメッセージ

南蔵院の涅槃仏像が注目されているのは、その宗教的意味が訪れる人々によって再解釈され、多様なメッセージとして受け取られている点です。仏教に馴染みのある人々にとっては、釈迦が涅槃に入る瞬間を象徴するこの仏像が、悟りや解脱のシンボルと映るでしょう。一方で、宗教的背景を持たない人々にとっては、この仏像のスケールや美しさが単純に感動を与える芸術作品として受け取られる場合もあります。

また、多くの人々がこの仏像を「平和の象徴」として認識しています。特に、現代の紛争や社会的不安が続く中で、この仏像は宗教や文化を超えた普遍的なメッセージを発信する存在として機能しています。南蔵院の涅槃仏像は、一つの意図や意味にとどまらず、多様なメッセージを持つシンボルとして、その存在意義を広げています。

以上のように、南蔵院の巨大仏像は、宗教的、経済的、文化的、そして精神的な多様な意図を秘めた存在です。その建造背景や役割を理解することで、この仏像がいかに多面的な意義を持つかが明らかになります。それは単なる観光地や宗教施設ではなく、人々に平和と安らぎ、そして地域への誇りを与える重要な存在と言えるでしょう。

さいごに

この話をそっと聞き流すか、それとも心に留めるか──選ぶのはあなた自身の心です。けれども、旅の途中、仲間と語らうひとときに、この話があなたの旅路にささやかな彩りを添えることもあるかもしれません。

旅とは未知の風景に出会うだけでなく、語り合い、想像を巡らせることで、心の中に新しい世界を広げる行為でもあります。この話があなたの旅の会話の種となり、笑顔や驚き、そして少しの不思議を呼び起こす一助となるなら、私にとってこれ以上の喜びはありません。