「なんで助けを求めなかったの?」――児童虐待やDVのニュースに触れたとき、そんな疑問を持ったことはありませんか。

けれど、その問いには、もっと深い背景があります。

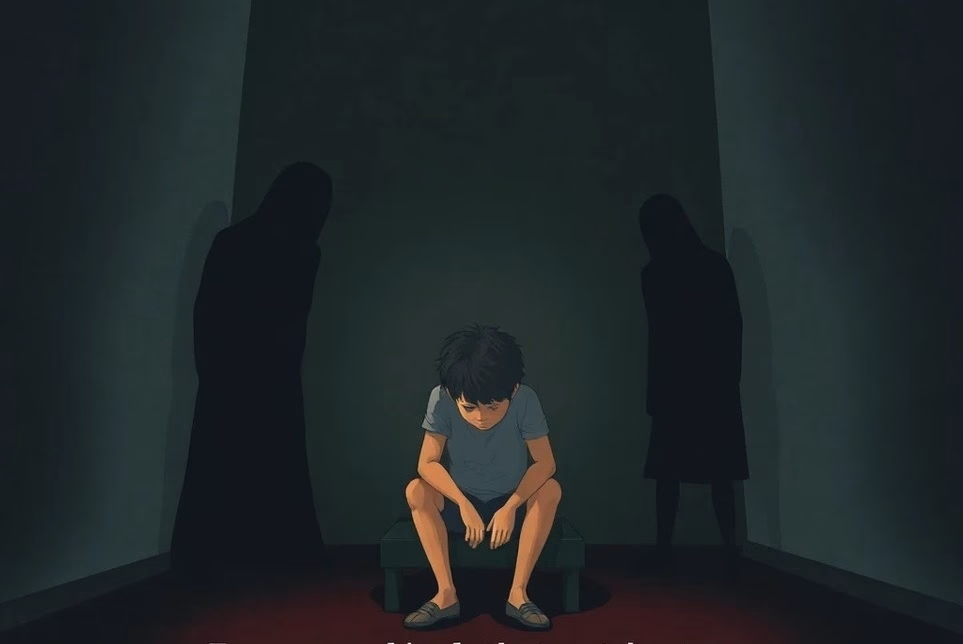

家庭内の暴力は、誰かが一度怒鳴った、殴った、という「瞬間的な出来事」だけではありません。小さな支配や恐怖が積み重なり、逃げる自由も、助けを求める言葉も奪われていく――それが「継続する暴力」の本質です。

たとえば、家族の中で「父親には逆らえない」と思って育った人も多いはずです。あなたの家庭では、意見を自由に言えましたか?明治時代に作られた「家制度」は、家庭の中に上下関係を持ち込み、「家を乱す者は悪」という考えを根づかせました。それが今もなお、父や夫が加害者であった場合に、家族が声を上げにくい空気をつくっています。

「家族だから、話し合えばわかる」――その思い込みが、かえって暴力を長引かせているのかもしれません。

家の中で起きているのに、なぜ外からは見えにくいのでしょうか?

家庭内の暴力が見過ごされる理由と社会の無関心構造

家庭内の暴力、すなわち児童虐待やドメスティック・バイオレンス(DV)が「なかなか事件化されない」最大の要因は、その暴力が密室で行われ、継続的かつ支配的な構造の中で進行するという特性にあります。

閉ざされた空間と関係性が可視化を妨げる

家庭は本来「安心して過ごせる場所」であるべきですが、現実には暴力が潜在的に発生しやすい空間でもあります。家庭という閉鎖的な空間において、外部からは暴力の実態を知る手段が限られており、暴力は「見えないまま続く」ことが多いのです。

特に日本の文化的背景においては「家の恥は外に出すな」「親の言うことは絶対」といった価値観が未だに根強く残っており、被害者が外部に助けを求めること自体が「裏切り」とみなされやすい傾向にあります。これは親子間、夫婦間、祖父母と孫など、さまざまな家庭内の立場において共通して見られる現象です。

また、加害者と被害者が日常的に同じ空間に生活しているため、物理的・心理的に被害者が「逃げる」ことが極めて困難です。被害者が加害者の生活費に依存していたり、子どもの進学や進路の問題などが絡むことで、被害者は自らを犠牲にしてでも暴力を受け入れてしまう事例が多数見られます。

「継続的な暴力」が刑法に合致しにくい構造

日本の刑法は、基本的に一つ一つの犯罪行為(殴る、蹴る、監禁するなど)を個別に処罰する構造になっています。これは、刑法が「行為主義」を前提として構築されており、「ある時点の明確な行為」を基準として犯罪を構成するためです。しかし、家庭内で起きる暴力はそう単純ではありません。

DVや児童虐待の多くは、一度限りの暴力ではなく、言葉や態度を含めて「長期間、繰り返し行われる」という特徴があります。たとえば「怒鳴る」「無視する」「外出を禁止する」「お金を渡さない」など、一見すると犯罪と断定しにくい行為が継続的に繰り返されることで、精神的に支配される状態(いわゆるcoercive control)になります。

このような「関係性全体としての支配や暴力」は、日本の現行法では極めて捉えにくく、実際に警察が介入しても「証拠がない」「軽微な口論と見なされる」などの理由で不起訴や警告のみに終わる事例が多いのです。

「家父長制度」の残滓と司法の無意識のバイアス

日本にはかつて「家制度」と呼ばれる法制度が存在し、戸主(通常は家長=父)が家族を統率し、家族の名誉と秩序を守る責任を負っていました。

この制度は戦後に廃止されましたが、その価値観は深く文化や日常生活に根付いており、現代においても「家庭の中の問題は外から介入すべきでない」という考え方が根強く残っています。

このような意識は、家庭内暴力を「しつけ」や「家族間の問題」として正当化する傾向に繋がり、外部の介入を拒む一因となります。

また、警察や司法機関においても、「父親を子どもから引き離すべきか」「母親の訴えは感情的ではないか」など、無意識のうちに加害者の立場を優遇してしまうバイアスが働くこともあります。

実際、令和4年(2022年)の法務省「犯罪白書」によると、DV事案で警察が把握した件数は83,042件と高水準であるにもかかわらず、加害者が刑事処分を受ける事例は約20%前後にとどまっています。

つまり、約8割は「注意」や「指導」など、法的措置に至らないまま処理されているのです。

被害者が声を上げにくい心理的・社会的要因

被害者の沈黙は、単に「声を上げないから悪い」という問題ではありません。むしろ、声を上げられないように支配され、恐怖に包まれた日常を送っているからこそ、沈黙せざるを得ないのです。

■ 依存関係と経済的制約

特に専業主婦や子どもは、経済的に加害者に依存していることが多く、「逃げた後の生活」をイメージできないことが、逃避行動を抑制しています。

加えて、シェルターや一時保護施設の情報が十分に広まっていないため、選択肢自体が視野に入らない事例もあります。

■ 恥の文化と世間体

「夫の暴力を言いふらすと自分が悪く言われる」「親から虐待を受けていたと知られたくない」といった恥の感情も、通報や相談をためらう要因です。

これは「個を守る」よりも「家を守る」ことを優先する、日本的な価値観とも深く関係しています。

■ 自覚のなさ

特に心理的虐待や経済的支配、モラルハラスメントは、被害者自身が「自分は虐待を受けている」と気づかない事例が多いです。このような認識の遅れが、支援を求める行動の妨げになっています。

可視化と社会的介入が暴力の連鎖を断つ鍵

家庭内の暴力が見過ごされる構造には、「空間の閉鎖性」「法制度の限界」「文化的なバイアス」「被害者の心理的・経済的制約」など、複数の要因が複雑に絡み合っています。

問題の本質は「暴力が起きているのに、起きていないことにされる」という構造にあり、これを変えるには、法の整備だけでなく、社会全体の意識改革が必要です。

今後は、家庭内で起きていることに外部が積極的に目を向ける制度――たとえば学校や病院、地域住民が定期的に子どもや配偶者の状況を観察・報告する仕組みや、被害を受けている可能性がある人のSOSを拾えるAIベースの相談チャットなど、テクノロジーと人の目の融合による可視化が急務です。

暴力の見逃しは、人の命と人生を奪う。私たちが関心を持つこと、その一点から社会は変わりはじめるのです。

被害者が声を上げられない心理的要因

家庭内暴力(DV)や児童虐待の被害者が「なぜ声を上げられないのか?」という問いに、多くの人は単純に「怖いから」「我慢しているから」と答えるかもしれません。しかし、実際にはもっと複雑で深い心理的なメカニズムが作用しています。

恐怖と「学習性無力感」――逃げられないことを“学ばされる”

DVや虐待が繰り返されると、被害者は次第に「何をしても無駄」「誰にも助けてもらえない」と感じるようになります。これは「学習性無力感(Learned Helplessness)」と呼ばれる心理的状態で、心理学者セリグマン(Seligman)の実験から広く知られるようになった概念です。

たとえば、加害者が暴力の直後に「でもお前を愛しているからやった」と言う、謝罪と暴力を繰り返すという行動パターンを取ることで、被害者は「怒らせなければ大丈夫」「自分が悪いからだ」と思い込みやすくなります。

これが長期間続くと、被害者は自己肯定感を失い、自らの尊厳を放棄するようになってしまいます。

実際、内閣府の2022年調査によれば、DV被害経験者のうち「誰にも相談しなかった」と答えた人は約37.7%に上り、その理由として「自分にも非があると思った」「相手が怖かった」などが上位に挙げられています。

つまり、暴力を受けているにもかかわらず、それを「正当な行為」として内面化してしまう心理が働いているのです。

恥とスティグマ――「知られたくない」が声を封じる

日本では特に、DVや虐待を受けていることを「恥」として捉える文化的土壌があります。家族内での問題を外に漏らすことは「家族を裏切る行為」「家庭の恥をさらす行為」とされ、周囲の視線や非難を恐れる心理が強く働きます。

この傾向は女性に顕著で、ジェンダー観の強い地域や家庭では「我慢することが美徳」「夫に従うのが妻の務め」といった価値観が根付いています。

DVに苦しむ女性が「私さえ我慢すれば丸く収まる」と思い込むのは、この文化的プレッシャーの影響が大きいのです。

また、DV被害を告白することで「弱い人間」とレッテルを貼られることを恐れる心理=スティグマ(stigma)も、沈黙を強化します。

加えて、児童虐待の被害を受けている子どもたちも、「親が警察に捕まったら自分はどうなるのか」「他人に知られたらいじめられる」といった恐れを抱えています。

令和4年の厚生労働省「児童相談所対応件数」統計によれば、虐待通報のうち約30%は学校や近隣からの通報であり、子ども自身からの自己申告は全体のわずか2.8%に過ぎません。

これは、子どもが声を上げられない構造が、制度上でも統計的にも明らかであることを示しています。

被害者の自尊感情の喪失と“自己責任化”

暴力を長期にわたって受け続けると、被害者は「自分には助けを求める資格がない」「自分が悪いからこうなった」といった思考に陥ることがあります。

これは「自己責任化」とも呼ばれる思考のねじれであり、加害者のコントロールによって「責任の所在が被害者自身にある」と錯覚させられるものです。

この心理が形成される背景には、加害者による巧妙な心理操作があります。たとえば:

- 「お前が煽ったから殴ったんだ」

- 「本当に愛してるから厳しくするんだ」

- 「他の人間だったらもっと酷い目にあってる」

といった言葉により、被害者は自分の判断力を失い、現状を“当たり前”として受け入れてしまいます。これにより、「逃げる」「助けを求める」という選択肢自体が、認知の範囲から消えていくのです。

特に子どもにおいては、親からの愛情や承認を渇望するあまり、暴力すらも「親の愛」として受け取ってしまう危険があります。

このような「愛着の歪み」があると、自ら被害を受けているという認識を持つことすら困難になります。

支援機関への不信と「どうせ何も変わらない」という諦め

また、過去に助けを求めようとした際に「取り合ってもらえなかった」「助けにならなかった」という経験があると、被害者は支援機関そのものに対して不信感を抱くようになります。

これは「支援疲れ」や「制度疲れ」とも呼ばれ、支援を求めるエネルギーが尽きた状態です。

特に地方においては、シェルターや専門機関の数が限られている場合が多く、助けを求めたくても「近隣に相談場所がない」「情報が手に入らない」といった問題もあります。

令和4年度の全国の婦人相談所への相談件数は約11万件にも上りますが、そのうち実際に一時保護まで至った事例は1万6,000件程度に留まり、支援の「受け皿」が足りていない現状がうかがえます。

さらに、行政や警察に訴えたとしても「家庭の問題」として矮小化される事例も多く、被害者が「どうせ誰も助けてくれない」と感じるのはある意味当然のこととも言えます。

沈黙は“選択”ではなく“生存戦略”である

被害者が声を上げられない理由は決して単純ではなく、複数の心理的、社会的要因が絡み合った結果として沈黙せざるを得ない状態に追い込まれているのです。

そしてこの沈黙は、「見逃される」原因であると同時に、被害者が生き延びるための唯一の“戦略”でもあります。

私たちはこの構造を理解し、単に「なぜ言わないのか?」と責めるのではなく、「なぜ言えないのか?」を社会全体で問い直す必要があります。

沈黙している人を責めるのではなく、声を上げられる環境、制度、風土をどう作るか――そこにこそ、真の支援と改革の入り口があるのです。

法制度と社会の課題:なぜ継続的な家庭内暴力は「事件化」されにくいのか

家庭内で行われるDV(ドメスティック・バイオレンス)や児童虐待が、明確な暴行や傷害を含んでいたにもかかわらず、「事件」として取り上げられずに終わる事例は後を絶ちません。

この背景には、現行の法制度とその運用、そしてそれを支える社会の構造的課題が深く関わっています。

刑法の枠組みが「点」でしか捉えない暴力の実態

現在の日本の刑法は、犯罪行為を「1つ1つの独立した事件」として処理する構造になっています。つまり、「1回の殴打」や「1回の暴言」があって初めて、傷害罪や暴行罪として捜査・立件されるという仕組みです。

しかし、家庭内で起こる暴力は、1回きりの行為ではなく、継続的・慢性的に繰り返される「プロセス」としての暴力です。ここに、刑法の適用上のギャップが存在します。

たとえば、ある家庭で月に1度、継続的に暴力が繰り返されていたとしても、それぞれの行為が軽微であり、被害届が出されなければ警察が動くことはほぼありません。

そして、たとえ警察が介入したとしても「この一件では立件できない」と判断されれば、加害者への処罰は見送られてしまうのが現実です。

法務省の令和4年「犯罪白書」によると、DV事案として検挙された件数は約9,739件で、そのうち刑事処分に至ったのは約5,800件程度、全体の約60%に過ぎません。

つまり、被害届が出されたとしても、4割以上の案件が不起訴や処分保留となっているのです。

この現実は、「点」でしか暴力を見ない法制度が、「線としての暴力」つまり長期にわたる抑圧や恐怖の継続を、法的には認識できていないことを如実に示しています。

「家父長制」の名残──暴力を正当化してきた歴史的価値観

こうした制度的な問題の根底には、明治民法に定められていた「家」制度の名残が色濃く残っています。

かつての家制度では、家長である父・夫が家族を統率し、教育・訓戒・懲戒の名のもとに家庭内での支配力を保持することが当然とされていました。

この歴史的背景は、現代の法運用や社会感情にも影を落としています。たとえば、夫が妻に対して暴言を吐いたり、軽く殴ったりした場合でも、「夫婦間の口論」「家庭内の指導」として軽視される傾向があります。

特に年配の警察官や調査官の中には、「多少のことは夫婦間ではあるものだ」と認識している人も少なくありません。

このような「家庭の問題に外部が立ち入るべきでない」という考え方は、法の執行現場にも影響を与え、結果として暴力の見逃し、あるいは矮小化につながっています。

実際、内閣府の調査によれば、DVの被害者が最初に相談する相手として、「警察」はわずか15.1%にとどまり、最も多かったのは「友人・知人」で約30.8%でした。

これは、法の執行機関そのものが「信頼に足る存在」として認識されていない証左とも言えます。

被害者保護のための制度が「限定的」かつ「受け身」

日本にはDV防止法(正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)がありますが、その適用にはハードルが高く、実際に保護命令を出すまでには相当な時間と手間がかかります。

しかも、保護命令が出たとしても、その強制力には限界があり、加害者が命令に違反しても、再度の証拠提出や裁判手続きが必要となる場合が多いのです。

たとえば、2021年度に全国で出された保護命令は2,212件ですが、同年のDV相談件数が約190,000件であったことを考えると、保護命令に至った事例はわずか1.2%に過ぎません。

また、児童虐待防止法においても、子どもの安全を確保するために「一時保護」や「親権停止」などの措置が用意されていますが、家庭への介入に対する法的・倫理的ハードルが高く、自治体職員が介入を躊躇する例も多数報告されています。

家庭裁判所の審理件数や対応能力にも限界があり、加害者側の「子どもに会わせろ」という申し立てが通ることも珍しくありません。

これは、暴力を受けた母子が再び危険に晒される「法的二次被害」として問題視されています。

社会全体の認識不足と通報体制の脆弱性

最後に指摘すべきは、社会全体の「暴力の認識」に関する理解の低さです。

暴力は殴る・蹴るなどの身体的行為に限らず、言葉による暴力(モラルハラスメント)や経済的暴力(生活費を与えない、使途を制限する)なども含まれますが、こうした行為を「暴力」として理解していない人が多いのが現実です。

2022年の東京都によるDV認識調査では、約4割の人が「言葉の暴力はDVとは言えない」と回答しています。これは加害者側だけでなく、被害者自身が暴力に気づかず、自らを責める構造につながります。

さらに、地域における通報体制や見守りの仕組みも脆弱です。近所で悲鳴や異変を聞いても「家庭の問題に立ち入るべきでない」と黙認してしまう事例は少なくありません。

厚生労働省の報告では、児童虐待による死亡事例の6割以上が、事前に何の通報もなかった家庭で発生していることが明らかになっており、「見えていない暴力」が事件として表面化するまでに時間がかかってしまう深刻な課題を浮き彫りにしています。

法制度と社会意識の変革が、ようやく“事件”の扉を開く

家庭内暴力や児童虐待が「事件化」されにくいのは、被害者の沈黙だけではなく、制度と社会がそれを“見逃す構造”を持っているからです。

法制度は未だ「点としての暴力」しか捉えられず、文化的には「家庭の問題は外に出すべきではない」という家父長制的価値観が根強く残っています。

これを打破するには、刑法のあり方そのものを「継続的暴力」に対応できるように見直す必要があります。

同時に、暴力の定義と認識を社会全体でアップデートし、「家庭内暴力=深刻な人権侵害」として捉える教育と意識改革が不可欠です。

制度の変革は、時間と根気のいるプロセスです。しかし、「継続する暴力」を終わらせる鍵は、まさにこの変革の中にしか存在しません。

暴力を“事件”にするための最初のステップは、全員が「それは家庭の問題ではない」と気づくことなのです。

制度、社会、そして個人が担うべき役割

家庭内暴力(DV)や児童虐待が「継続的な暴力」として認知されず、適切な介入や支援が遅れる背景には、法制度・社会意識・通報体制など多岐にわたる問題が横たわっています。

このような構造的課題に対して、単なる制度改正だけでなく、多方面からの包括的なアプローチが必要です。

刑法とDV防止法の「継続的暴力」への対応強化

第一に必要なのは、刑法およびDV防止法において、「継続的な暴力(継続加害)」という概念を明文化することです。

現行法は、個々の行為ごとにしか暴力を評価できないため、連続的・累積的な被害の深刻さが法的に反映されません。

ここで参考になるのが、イギリスで2015年に施行された「継続的心理的虐待罪(Controlling or Coercive Behaviour offence)」です。

この法律では、身体的暴力がなくても、加害者による心理的な支配、経済的制限、監視、連絡制限などを「連続した有害行為」として一括りにし、刑事罰の対象としています。

日本でも、DV防止法における「保護命令」の対象を、継続的な精神的虐待や生活圧迫行為まで拡大するべきです。

また、加害者への接近禁止措置を徹底し、違反時の即時逮捕を可能とするよう、刑事手続きと民事保護の連携強化が求められます。

法改正にあたっては、専門家による実態調査と被害者の声を反映する仕組みづくりが欠かせません。

実際、2023年に日本弁護士連合会が行った調査では、「現行のDV保護命令では加害者の行動制限が不十分」と回答した法律実務家が全体の71.3%に上っており、制度の限界が専門家の間でも認識されています。

支援センターの拡充と「24時間即応」型の支援体制の整備

現在、全国に設置されている配偶者暴力相談支援センターや児童相談所の機能を、もっと実用的でアクセスしやすいものに再設計することも急務です。

たとえば、多くの支援機関は平日日中のみの開所であり、緊急事態に即応できる体制とは言えません。

ここで有効なのが、「ワンストップ支援センター」の拡充です。これは、警察、医療、法律、心理支援を一体化し、被害者が複数の窓口を回ることなく包括的な支援を受けられる拠点です。

性暴力被害者向けには全国に設置が進んでいますが、DVや児童虐待の分野でもこれを横展開するべきです。

また、テクノロジーを活用した支援の強化も期待されます。LINEやSMS、匿名チャットでの相談窓口を設けることで、逃げ場がない被害者でも危険を察知されたりせずに相談できるようになります。

内閣府が2022年に開始した「DV相談+」では、LINE相談の割合が全体の約47%を占めており、特に若年層の相談行動を促進しています。

支援体制の拡充にあたり、必要なのは予算だけではありません。被害者支援に携わる職員の専門性、メンタルケア、継続的研修の機会など、人材の質の確保と支援者のケアも制度として整備する必要があります。

地域社会との連携強化──「見守る責任」を共有する仕組みづくり

暴力の継続を防ぐには、制度だけではなく、地域社会全体での「見守り」と「通報」の文化が不可欠です。家庭内の閉ざされた空間で起きる暴力は、外部の“気づき”がなければ表面化しません。

その点で参考になるのが、フィンランドで導入されている「子どもセーフティネット」制度です。これは、地域の教育機関、医療、福祉、警察が、子どもに関する情報を共有し、早期介入を可能にするネットワークです。

教師が気になる家庭を見つけたら、その場で医療機関や福祉センターとオンラインでつながり、即日で対応計画を立てることも可能です。

日本でもこれに倣い、児童相談所・学校・医療機関・自治体をつなぐ「地域連携デジタルプラットフォーム」の開発が必要です。2023年から始まった「こども家庭庁」においても、自治体ごとに支援ネットワークを形成する取り組みが進められていますが、その浸透度や実効性はまだ道半ばです。

さらに、地域住民が通報しやすい仕組みとして、匿名通報の制度化や、通報者の身元を厳密に保護する法整備が必要です。

厚生労働省によると、児童相談所への虐待通報のうち、約26%は近隣住民からであり、この割合を高めるためにも、「通報=告げ口」という風潮の払拭が求められます。

教育とメディアによる「暴力リテラシー」の向上

最終的には、暴力の予防や早期発見には、「暴力とは何か」「それは許されないことだ」という認識を、社会全体が共有していく必要があります。そのためには、学校教育やメディアによる啓発が鍵を握ります。

まず、義務教育段階から「人権教育」「ジェンダー教育」「暴力の種類とその害悪」を体系的に教えるカリキュラムの導入が望まれます。

欧米では、DVや性暴力、パワハラについてシナリオとロールプレイを通じて学ぶ授業が小学校高学年から行われており、早期の価値観形成に効果をあげています。

日本でも文部科学省は2022年に「性被害防止教育」の充実を通達しましたが、自治体や学校によって対応にはばらつきがあります。予算・教材・教員研修の確保を国が主導することが不可欠です。

また、マスメディアやSNSにおいても、家庭内暴力を取り上げる際には、「加害者を単に非難する」だけでなく、「なぜ見逃されたのか」「どうすれば防げたのか」という視点を持った報道が求められます。

たとえばNHKの「クローズアップ現代+」では、2023年にDV被害者の声をもとにしたドキュメンタリーを放送し、視聴者からの反響が殺到しました。

こうした報道が社会的な「共通言語」となることで、暴力に対する感度を高めることができるのです。

複合的な取り組みが、社会の「暴力感度」を底上げする

DVや児童虐待といった継続的な家庭内暴力に対して、抜本的な解決を目指すには、制度改革・支援体制の強化・地域社会の連携・教育啓発という四輪が一体となって動く必要があります。

単に加害者を処罰するだけではなく、「被害者が被害者でいなくて済む」ための支援、そして「周囲が暴力に気づける」感度の高い社会をつくることこそが、効果的な暴力の抑止策です。

今こそ、家庭というプライベートな場で起きる暴力を、「個人の問題」から「社会全体の課題」へと位置づけ直すことが求められています。そしてその一歩は、「私たち一人ひとりができること」を考え、実行するところから始まるのです。

“家”を守るという幻想からの脱却

日本社会において、家庭内での暴力が長年にわたり見過ごされ、問題が顕在化しにくかった背景には、単なる制度の不備や捜査の限界にとどまらず、深く根づいた文化的価値観が存在します。

その中心にあるのが、「家は守るべき神聖な空間であり、外から口を出すべきではない」という思想です。この“家を守る”という観念が、暴力の連鎖や被害者の孤立、そして加害者の免罪にすらつながってきました。

明治民法と「家父長制」の残滓――制度が残した呪縛

現在の日本社会に根強く残る「家=守るべき単位」という価値観のルーツは、明治時代に整備された民法に遡ります。

1898年に施行された旧民法では、「戸主制度」によって家族は一つの経済・法的単位として捉えられ、家長(多くの場合、父親)が絶対的な権限を持っていました。この制度は1947年の新民法によって撤廃されましたが、その思想は家庭観や社会規範に深く浸透し続けています。

たとえば、現在でも地方の多くの家庭で、「家長である父親には逆らえない」「家の恥は外に漏らしてはいけない」といった暗黙の了解が存在しています。

特に高齢世代や地方においてこの意識は根強く、2021年に実施された内閣府の家族観に関する調査では、「家庭の問題は家の中で解決すべき」と答えた人は全体の57.6%に上りました。これこそが、被害者が声を上げづらい心理的圧力の背景にある文化的土壌です。

また、「家を壊したくない」という感情が、被害者自身による暴力の矮小化や通報の忌避にもつながります。

特に子どもを持つ母親においては、加害者が子どもの父親である場合、「父親を悪者にしたくない」「家庭を壊すことに罪悪感を感じる」という複雑な心理が被害申告を妨げることが、複数の被害者ヒアリング調査でも明らかになっています。

メディアと教育が強化してきた“理想の家庭像”

この「家を守るべきもの」という幻想は、文化的にも制度的にも温存されてきましたが、もう一つの強化要因がメディアの影響です。

特に昭和〜平成初期にかけて放送されたドラマやCMなどでは、家族団らんや母の愛、父の威厳が美しく描かれ、“問題があっても絆で乗り越える家族”像が理想として広められました。

たとえば、「サザエさん」や「渡る世間は鬼ばかり」といった長寿ドラマでは、家族間に摩擦がありながらも最終的には調和が取れるという構図が定番です。

これは一見、健全な価値観のように思えますが、現実の暴力を可視化しにくくし、被害者の「うちだけおかしいのかもしれない」という感覚を助長する側面があります。

また、教育現場でも「家庭は心の拠り所である」「親を敬うべき存在」といった表現が未だに多く使われており、「家庭が加害の場になる」という前提が希薄な教育が行われがちです。

このような構造のなかで育った子どもが、自身の経験を「暴力」として自覚することは極めて困難です。

文部科学省の調査(令和3年度)によると、「家族からのしつけが苦痛であったが、それを虐待と認識していなかった」とする高校生・大学生は全体の約34%に達しており、若年層ですら“家庭の中の暴力”を内面化してしまっている実態が浮かび上がっています。

「家」は守るものではなく、守られるべき個人の集合体

ここで改めて問うべきは、「家庭とは何か」という定義そのものです。家を守るという価値観が優先されるあまり、個人の尊厳が置き去りにされてきた現実があります。

しかし、法治国家において優先されるべきはあくまで“個人の人権”であり、“家”という単位そのものではないはずです。

今後の日本社会が目指すべきは、「家の中でも、個人の権利が守られるべき」という発想の転換です。家庭という場所は、愛や絆の象徴であると同時に、暴力が発生しやすい密室空間でもあります。

したがって、「家庭=聖域」という幻想を壊すことこそが、真に家族を守る第一歩なのです。

2022年に日本でDV相談件数が約8万件を超え、児童虐待の通告件数も21万件に上るという事実は、家の中が“守られるべき場”ではなく、“危険の温床”になることすらあるという現実を突きつけています。

新しい家族像と社会の支え合いへ

最後に、未来に向けた提案として、“幻想としての家”ではなく、“個人の尊厳が保障された関係の中にある家族”という新しいモデルを模索する必要があります。

そこでは、家族内で問題が起きた際に「それは家庭内の問題だから」と黙認するのではなく、社会全体で「誰かがおかしいと言えば、それは問題として扱う」文化が育まれるべきです。

また、家族に依存しすぎない“セーフティネットとしての社会”の整備も重要です。

離婚や別居を選択しても孤立しない、地域で支え合える、シングルマザー・ファザーでも安心して暮らせる環境づくりは、家庭内暴力からの脱却にとって不可欠です。

「家を守ること」が、個人を傷つけ、人生を破壊するものであってはなりません。真に大切なのは、「家」という形ではなく、その中にいる一人ひとりの命と尊厳です。

★この記事について:質問と答え

Q1:なぜ児童虐待やDVはなかなか事件化されないのですか?

A:

日本の刑法では、暴力を「一度の行為」として個別に判断する傾向があります。そのため、DVや児童虐待のように継続的に行われる暴力の全体像が見逃されがちです。加えて、「家の問題は外に出すべきでない」という文化的価値観や、明治民法の家制度に起因する家父長的な考えが根強く残っており、父親や夫が加害者である場合に社会的な忌避感から告発や立件が躊躇される傾向があります。

Q2:面前DVや心理的虐待は、事件として取り扱われないのですか?

A:

面前DVとは、子どもの目の前で配偶者間の暴力が行われることを指し、子どもに重大な心理的影響を与えるとされています。法的には「児童虐待」として定義されていますが、物理的な傷がないために通報や立件に至らないケースも多いです。同様に、言葉による攻撃や無視などの心理的虐待も、被害の証明が困難なため事件化しづらい現実があります。

Q3:家制度の影響が、今のDVや虐待の事件化にどう関係しているのですか?

A:

明治時代に導入された家制度では、家長(多くの場合、父親)が家族を支配・統率する役割を持っていました。この制度は戦後に廃止されましたが、今なお「父親は家を守るもの」「家庭内のことは外部が介入すべきでない」といった考え方が残っています。これが、家庭内の暴力に対して警察や社会が「家庭内の問題」として及び腰になる背景の一つとされています。

※この世界は、水面に映る現実と泡沫のように儚い可能性で満ちています。そして、その中で我々が目にするもの、信じるもの、心に響くもの、それらすべてが価値観というフィルターを通して形作られます。社会的構造についての問いかけは、私たちの根本的な人間性や社会の価値観を探求する試みでもあります。どのように未来を形作るのかは、まさにあなたの信念と行動次第です。この記事が提示する視点は、一つの鏡であり、そこに映るものをどう解釈するかはあなた次第です。

▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。

▼また、以下のリンク先の記事もお薦めです。