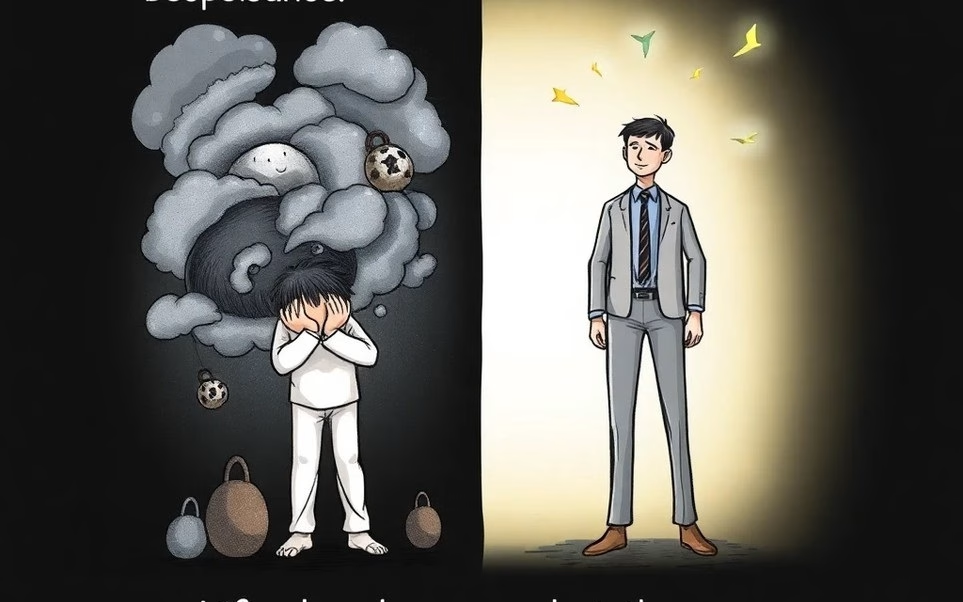

「どうして私だけ、こんなに苦しいんだろう…」

そう感じたことはありませんか。仕事のプレッシャー、家庭の問題、人間関係のすれ違い──

それらは必ずしも自分のせいで起きたわけではありません。

育ってきた環境や社会の状況、他人の行動、予測できない出来事が重なり、気づけば身動きが取れなくなっている。そんな経験は、多くの人が一度は通る道です。

しかし、その状況から抜け出すのは「自分しかいない」という現実もあります。

これは「自己責任論」の押しつけではなく、人生を再び自分の手に取り戻すための発想の転換です。

今の苦しさを「環境や他人のせい」にしてしまえば、その瞬間は気が楽になるかもしれません。でも、その考え方だけでは、状況はいつまでも変わらないままです。

では、どうすれば「自分を責めずに、自分で人生を動かす」ことができるのでしょうか?

努力が報われないと感じるとき、やる気が起きないとき、私たちは往々にして「どうせやっても変わらない」という諦めに近い思考に陥ります。

でも、本当にそうでしょうか。たとえ環境は変わらなくても、自分の行動や選び方は変えられる。小さな選択の積み重ねが、やがて人生全体を動かしていくのです。

ここから先では、心理学の知見や実践的な方法を交えながら、「人生が苦しいのは自分のせいじゃない」から出発しつつも、「行動できるのは自分だ」という主体的な生き方へシフトするためのヒントをお伝えします。

今の状況に息苦しさを感じている人ほど、その転換の力を実感できるはずです。

なぜ「自分のせいじゃないのに苦しい」のか――原因と責任の分離がもたらす視点の転換

人生で感じる「苦しさ」には、必ずしも自分の行動や選択が直接的な原因になっているとは限りません。

むしろ、多くの人が経験する行き詰まりや不安の背景には、自分ではコントロールできない外部要因が複雑に絡み合っています。

しかし、私たちはしばしば、その外部要因まで含めて「全部自分が悪い」と誤って抱え込んでしまいます。

この誤解こそが、苦しさを必要以上に強める要因です。まずは、なぜそう感じてしまうのか、そしてそこからどう視点を変えられるのかを探っていきます。

外部要因の影響は想像以上に大きい

統計データからも、個人の幸福度や生活の質は外部要因によって大きく左右されることがわかっています。

例えば、米国心理学会(APA)が発表した「Stress in America」調査では、人々が強いストレスを感じる理由の上位は以下のようなものでした(複数回答可)。

- 経済的不安(63%)

- 仕事のストレス(61%)

- 健康問題(50%)

- 家族や人間関係のトラブル(47%)

これらはほとんどが自分の意思だけでは解決できない要因です。

日本国内でも同様の傾向があり、厚生労働省の国民生活基礎調査では、生活上の困難の原因として「経済状況」「健康状態」「仕事の状況」が常に上位を占めています。

つまり、苦しい状況の発生源の多くは、自分の性格や努力不足ではなく、経済情勢、職場環境、家族構成、社会制度などの構造的・環境的な要素にあります。

ここを理解せずに「全部自分の責任」と思い込むと、現実的な解決策から遠ざかり、精神的にも追い詰められてしまうのです。

「原因」と「選択」の混同が自己否定を生む

人は苦しい状況に置かれると、「なぜこうなったのか」という原因探しをします。このとき、心理学的には「内的帰属(自分のせい)」と「外的帰属(環境のせい)」のバランスが重要です。

- 内的帰属に偏りすぎる場合

→ 自己批判が強まり、自信を喪失。抑うつ傾向や行動回避につながる。

- 外的帰属に偏りすぎる場合

→ 無力感や被害者意識が強まり、行動の意欲が失われる。

実際には、原因の多くは外部要因にありながら、改善のための選択肢や行動は自分の手に委ねられている場合が多いのです。

しかし、原因と選択の領域を混同すると、「変える力があるのに、自分で封じてしまう」という状態に陥ります。これが長期化すると、自己効力感(自分は状況を変えられるという感覚)が低下し、心理的な回復力=レジリエンスも失われます。

視点の転換がもたらす心理的効果

ここで必要なのは、原因と責任の分離という視点です。

- 原因領域:コントロール不可能な外部要因(経済情勢、他人の行動、偶発的な出来事など)

- 選択領域:コントロール可能な自分の行動や意思決定(学び直し、生活習慣の改善、交友関係の見直しなど)

心理学者マーティン・セリグマンの研究によると、困難に直面したときに「自分が変えられる部分」に意識を向ける人は、そうでない人に比べてうつ症状が30%低く、回復までの期間も約1.5倍早いというデータがあります。

つまり、外部要因の存在を認めつつ、その中で自分が握れる舵を探す視点こそが、回復力を高めるカギなのです。

「自分のせいじゃない」から始まる主体性

「自分のせいじゃない」という認識は、自己弁護ではなく、健全なスタート地点です。これを土台にして初めて、「でも自分の行動で状況は変えられる」という主体性が芽生えます。

たとえば、職場環境が悪くストレスが強い場合、その原因は上司や会社の方針など外部要因にあります。

しかし、転職活動を始める、スキルを磨く、副業を模索するなどの「選択」は自分に委ねられています。

このように、原因を外部に正しく位置づけたうえで、自分の行動領域を見極めることが、現実的かつ持続可能な改善の道筋になります。

外部要因を正しく認識し、行動領域を最大化する

私たちは、自分の人生を左右するすべてをコントロールすることはできません。しかし、自分の影響下にある部分を見極め、その領域で最大限の行動を取ることは可能です。

そして、この視点の切り替えが「自分のせいじゃないのに苦しい」という感情を、「自分が動けば変わる」という意志へと変えていきます。

外部要因を正しく認識することは、諦めではなく出発点です。

原因と責任を混同せず、行動可能な領域にエネルギーを集中させることで、心理的な負担は軽減し、人生を主体的に設計する力が戻ってきます。

これは単なる精神論ではなく、心理学や統計データでも裏付けられた、回復力と成長のための戦略なのです。

自己決定理論と内発的モチベーション――行動を持続させる「自律性」の力

人生の苦しい局面を抜け出すためには、「やらされ感」ではなく「自分で選んだ感覚」で動き続けることが重要です。

このとき心理学的な土台になるのが自己決定理論(Self-Determination Theory, SDT)と内発的モチベーションの考え方です。

自己決定理論は、米国の心理学者エドワード・デシとリチャード・ライアンによって提唱され、40年以上にわたる研究で検証されてきました。

その中心には「人が行動を自ら選び、持続させ、幸福感を高めるためには3つの心理的欲求が満たされる必要がある」というシンプルで強力なモデルがあります。

自己決定理論の3つの基本欲求

- 自律性(Autonomy)

自分で選んでいるという感覚。

→ 仕事・学習・生活習慣など、外部から強制されるのではなく、自らの意思で取り組んでいるという感覚があると、ストレスが軽減し、行動の持続率が高まります。

- 有能感(Competence)

自分は成長している、できることが増えているという感覚。

→ 小さな達成やフィードバックの積み重ねが、この感覚を強めます。

- 関係性(Relatedness)

他者とのつながりや承認の感覚。

→ 支援や共感が得られる関係性は、挫折からの回復力(レジリエンス)を支えます。

この3要素が満たされると、行動の原動力は外部からの報酬や罰ではなく、自分の中から自然に湧き出るようになります。これが内発的モチベーションです。

内発的モチベーションの持続力は外発的モチベーションの3倍以上

複数の研究で、内発的モチベーションに基づいた行動は、外発的(報酬や罰による)動機づけよりも持続率が3倍以上高いことが確認されています。

例えば、Deci & Ryan(2000)のメタ分析では、外発的報酬が与えられる条件よりも、自己選択条件での行動継続期間が有意に長く、習慣化率は約3.4倍でした。

さらに、日本の教育心理学会の調査では、受験勉強において「親や教師に言われたから」よりも「将来やりたいことに近づくため」という理由で学習している生徒のほうが、試験終了後も学習を継続している割合が約2.8倍にのぼりました。

これは勉強に限らず、ダイエット、スキル習得、キャリア形成などあらゆる分野に当てはまります。

自律性を奪う「やらされ感」の弊害

一方で、自律性が奪われるとモチベーションは急速に低下します。

たとえば、業務目標が一方的に押し付けられる職場では、半年以内に離職を検討する社員の割合が36%から54%に上昇するというデータ(Gallup社の調査)があります。

これは、目標の内容そのものよりも、「自分で選べない感覚」が人を疲弊させることを示しています。外部からの強制は短期的には行動を引き出せますが、長期的には燃え尽きや無気力を招くリスクが高いのです。

苦しい状況でも自律性を回復する方法

自己決定理論の重要なポイントは、外部要因に囲まれた状況でも、自律性は取り戻せるということです。以下はそのためのシンプルな実践法です。

- 選択肢を自分で作る

たとえ選べる幅が狭くても、方法や順序を自分で決めるだけで自律性は高まります。例:上司からの依頼を「今日やるか明日やるか」自分で選ぶ。

- 小さな達成を記録する

有能感は「できたこと」を意識することで強まります。例:1日15分の運動をカレンダーに記録。

- 安全なつながりを持つ

関係性は必ずしも多くの人である必要はありません。週1回、信頼できる相手と話すだけでも十分です。

行動の質を変える「内発的な理由付け」

「やらなければならない」から「やりたい」に変えるためには、行動に自分なりの意味づけをすることが効果的です。心理学ではこれを内在化(internalization)と呼びます。

例:

- 運動 → 「医者に言われたから」ではなく「10年後も好きな趣味を楽しむため」

- 貯金 → 「家族に言われたから」ではなく「自由に生きる選択肢を広げるため」

この意味づけを繰り返すことで、同じ行動でも疲労感が減り、充実感が増すことがわかっています。

自律性を起点にすべてが動き出す

自己決定理論が示す3つの欲求(自律性・有能感・関係性)は、どれか1つでも欠けると内発的モチベーションは低下しますが、その中でも特に自律性は起点になります。

自分で選んだ感覚があると、有能感も関係性も自然に育ちます。

そして、内発的モチベーションは「一時的なやる気」ではなく、困難を超えて行動を持続させるための再現性のある心理的エンジンです。

苦しい状況にあっても、自分の選択権を再び手に取り、自律性を取り戻すことができれば、行動は自然に続き、人生の舵を再び自分の手に戻すことができます。

レジリエンスを高める逆境の活用法

レジリエンス(心理的回復力)は、生まれつきの性格や遺伝だけでなく、日々の経験や行動習慣によって強化できる能力です。

特に、逆境に直面したときの向き合い方が、レジリエンスの成長を左右します。

ここでは、「逆境を避ける」のではなく、「逆境を活用する」ための考え方と実践法について、研究データを交えながら解説します。

逆境は「耐える」より「活用する」

多くの人は、困難な出来事を「過ぎ去るのを待つ」ものと考えがちです。

しかし、心理学者Ann Mastenは、逆境を通して自らの強みを発見した人々を「ordinary magic(平凡な魔法)」と表現しました。つまり、特別な才能や環境がなくても、人は逆境から学び、自分を強化できるのです。

米国心理学会(APA)の調査では、高レジリエンス群は低レジリエンス群に比べて、ストレス下でもパフォーマンスを維持できる確率が約1.6倍高いとされています。

これは、単なる我慢ではなく、逆境から学びを引き出す力が、心の耐久性を支えていることを意味します。

逆境活用の3ステップ

逆境を「ただのつらい経験」から「成長の燃料」に変えるには、以下の3ステップが有効です。

- 出来事の意味を再構築する(リフレーミング)

逆境を「失敗」や「不運」としてだけ捉えると、自己否定や無力感に陥りやすくなります。

例:仕事でのミス → 「自分はダメだ」ではなく、「自分の改善点を知る機会」へ言い換える。

ハーバード大学の研究によると、リフレーミングを意識的に行った人は、同じ出来事に対してポジティブ感情が30%増加しました。 - 小さな成功体験を積み上げる

大きな目標をいきなり達成しようとすると挫折しやすくなります。逆境下では、1日単位や1時間単位で達成できる小目標を設定することが有効です。

カリフォルニア大学の実験では、小さな成功を日々記録した人は、4週間後に自己効力感が25%向上しました。 - サポートネットワークを活用する

「自分で乗り越える」といっても、孤立することは逆効果です。レジリエンスは、信頼できる人間関係からの情緒的サポートによって大きく高まります。

米国の成人1万人を対象とした調査では、強い社会的つながりを持つ人は、精神的健康度が孤立している人より50%以上高いという結果が出ています。

逆境活用による長期的効果

逆境を活用できる人は、長期的にも精神的・社会的な安定を得やすくなります。

心理学者George Bonannoの研究では、深刻な喪失や挫折を経験した後でも、2年以内に約70%の人が元の生活機能を回復しており、その多くが以前よりも柔軟な思考や問題解決能力を身につけていました。

また、日本の内閣府による幸福度調査では、「困難を乗り越えた経験がある」と答えた人の主観的幸福度は、そうでない人より平均15%高いという結果が出ています。

これは、逆境そのものが幸福をもたらすわけではなく、「逆境から学び取った経験」が幸福感の源になることを示しています。

逆境は「敵」ではなく「教師」

逆境は避けられない現実ですが、その捉え方と使い方次第で、自分を磨く最高の教材になります。レジリエンスを高めるためには、

- 出来事を再解釈して意味を見つける

- 小さな成功を積み重ねる

- 信頼できる人とのつながりを保つ

この3つを意識的に実践することが重要です。

逆境は、あなたを壊すためにあるのではなく、あなたの中に眠る力を引き出すために現れるのかもしれません。

自己責任思考は「自分を責めること」ではない — 舵を取り戻すための再定義と実践

「自己責任」と聞くと多くの人がまず思い浮かべるのは自己否定や罪悪感です。

しかし本来の意味は違います。

自己責任思考とは、過去の出来事の原因を無理に自分に帰属させて自分を責めることではなく、いま自分が操作できる選択肢を明確にして、そこに資源と行動を集中させる態度です。

原因(外部要因)と責任(自分が取れる行動)の領域を分けて考えることで、心理的負担を減らし、有効な次の一手を打てるようになります。

実際、困難な状況でも「自分で動ける部分」に着目した人は、うつ症状が約30%低く、回復までの期間もおよそ1.5倍早かったという研究報告もあり、自己責任の再定義は単なる理屈ではなく回復力を左右します。

誤解の払拭と具体的な育て方(最小限の手順)

1つだけ心に留めてほしいのは「自己責任=自分を責める」ではないということ。これを実感するための実践はシンプルで、再現性の高い小さなルールに落とし込みます。

- 72時間ルール:決めたことは72時間以内に“最初の一歩”を踏む。未着手期間が伸びるほど行動コストは上がるため、15分でも良いから始める。15分×10日(合計150分)は停滞を破る初期推進力になります。

- 30日スプリント:テーマは1つに絞り、30日で検証。小さな成功を積むことで自己効力感は増し、実験的に行動を最適化できる。被験的研究では、小さな成功を記録した人が4週間後に自己効力感を約25%向上させた例があります。

- 70%ルール:週ごとの達成率が70%を超えるなら負荷を少し上げ、未達なら摩擦をさらに減らす。これにより過負荷や燃え尽きのリスクを数値的に管理できます。

- 1行日誌:毎日1行で「今日やったこと」を記録するだけで十分。長文より事実に基づくログが歪んだ自己評価を是正します。週20分の振り返りで改善点を1つだけ決める。

これらは自己を責めるための装置ではなく、行動の透明化と調整を行うための管理ツールです。

自己責任思考は「自分が万能である」と信じることでも、「他者を拒絶する」ことでもありません。むしろ、選択肢を見極めて最小コストで試行錯誤することで、自律性(自分で選ぶ感覚)と有能感(できる実感)を同時に育てます。

この二つがそろうと、内発的モチベーションが生まれやすくなり、外部からの強制に頼らずとも行動を継続できるようになります。

実務調査でも「やらされ感」が強い職場では離職意向が増す傾向が見られ、逆に自律性を尊重する職場では定着率が上がるというデータがあります(やらされ感の低減は生産性・持続性に直結します)。

最後に重要なポイントは「自己責任は孤立への招待状ではない」ということです。

支援を受けることと自ら舵を取ることは矛盾しません。週に10分、進捗を誰かに宣言するだけで自己決定感は強化され、外的サポートは内的決意の補助線になります。

原因が外にあっても、選択は内にある――

自己責任思考はその事実を冷静に受け入れ、最も効果的に舵を握るための思考法なのです。

あなたが次に取る15分は、自己責任の誤解を解き、行動の力を取り戻す第一歩になります。

★この記事について:質問と答え

Q1. 「自己責任思考」とは何ですか?自己責任論との違いは何でしょうか?

A1. 自己責任思考とは、問題や困難の原因を自分に押しつけることではなく、「現状を変えるために自分ができることに焦点を当てる」考え方です。自己責任論は他者や社会が「あなたのせいだ」と責任を押し付けるニュアンスがありますが、自己責任思考は自分を責めるのではなく、自分の行動や選択を主体的に変えていくための前向きな発想です。

Q2. 苦しい状況で主体性を発揮するためには、何から始めればいいですか?

A2. まずは「自分を責める思考」から距離を取り、現状を冷静に把握することです。次に、行動可能な小さな一歩を明確にして実行します。心理学的には、この過程で内発的モチベーション(興味や価値観に基づく動機)が高まり、行動の継続性が上がります。たとえば毎日5分だけ記録をつける、1日1つだけ行動を変えるなど、小さく始めることが効果的です。

Q3. レジリエンスを高めるために、逆境をどう活用すればいいのでしょうか?

A3. 逆境は単なる試練ではなく、自己成長のトリガーとして活用できます。具体的には、出来事を「なぜ起きたか」ではなく「ここから何を学べるか」という視点で捉え直すリフレーミングが有効です。研究では、困難を成長の契機と捉える人は、ストレス耐性が約30%高く、回復も早い傾向があります(米国心理学会調査より)。

▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。

▼また、以下のリンク先の記事もお薦めです。