近年、日本各地で頻発する集中豪雨は、生活やインフラに甚大な被害をもたらしています。特に、線状降水帯による大雨はその代表的な現象です。

「線状降水帯」という言葉がニュースで広く報道されるようになったのは、2014年頃からです。この言葉は、特に集中豪雨やそれに伴う災害が発生した際に頻繁に使用されるようになりました。それ以前にも概念としては存在していましたが、2014年8月の広島市での豪雨災害を契機に、気象庁が「線状降水帯」という用語を公式に使うようになったことで一般的に広まりました。

線状降水帯のメカニズムや最新情報を知り、具体的な防災対策について準備をしておけば、いざという時に安心することができます。

本格的な梅雨のシーズンに入る前に準備しておくために、まとめてみました。あと、今のうちに皆で楽しく学べるように、お酒の席で話題にできるような知識も入れて仕上げてみました。

線状降水帯の基礎知識

線状降水帯の仕組みと形成条件

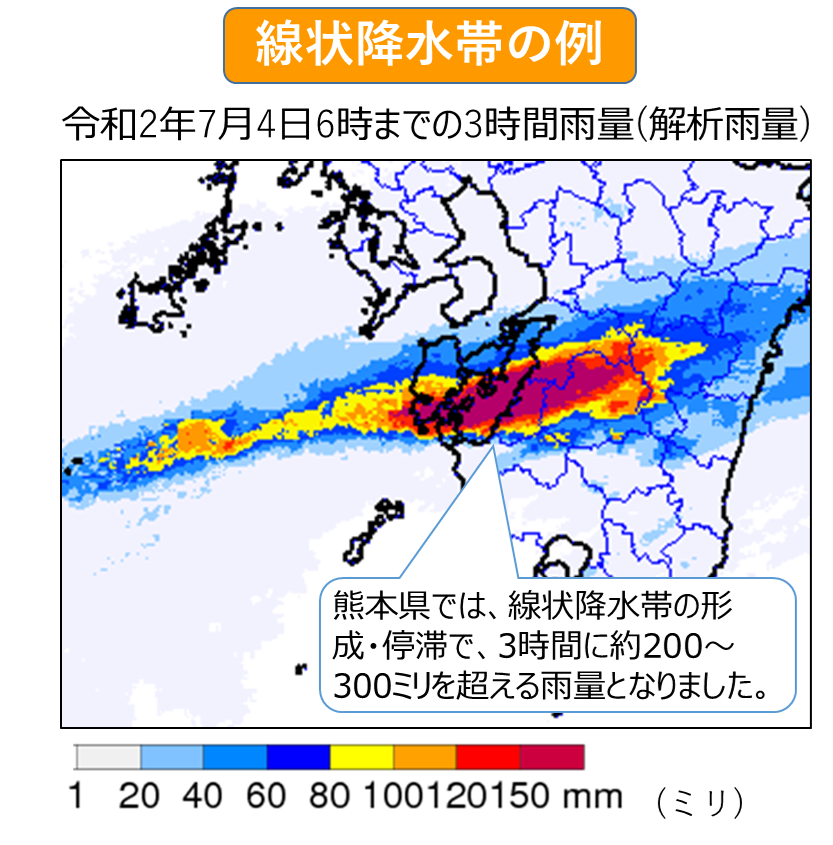

線状降水帯は、特定の気象条件下で発生する細長い雨雲の帯です。この現象が起こると、狭い範囲に強い雨が連続して降り続け、数時間で年間降水量に匹敵する雨量を記録することもあります。線状降水帯の形成には、暖湿な空気と冷たい空気の接触が必要で、梅雨前線や台風の影響を受けやすいです。

次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなし数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、長さ50~300km程度、幅20~50km程度の線状に伸びる強い降水域を線状降水帯といいます。

気象庁:線状降水帯とは何か

最新の観測技術と予測モデル

気象庁では、最新の観測技術と高精度の予測モデルを駆使して線状降水帯の発生を予測しています。例えば、高解像度のレーダー画像や衛星データを用いることで、リアルタイムでの降水状況を把握し、早期に警報を発することが可能となっています。これにより、住民の迅速な避難行動を促し、被害の軽減に繋がります。

集中豪雨による被害事例

過去の災害と教訓

2018年7月、西日本を中心に発生した豪雨災害では、河川の氾濫や土砂崩れが多発し、多くの人命が失われました。この災害から得られた教訓は、避難指示の重要性や、河川の氾濫予防策の見直しが必要であることです。特に、豪雨の予兆を捉え、迅速に避難することの重要性が強調されました。

復旧と再発防止策

被災地では、復旧作業が進められるとともに、再発防止のための取り組みが強化されています。例えば、堤防の強化や新たな排水設備の導入などが行われています。また、防災教育の強化により、地域住民が災害時に適切に対応できるようにするための啓発活動も重要視されています。

家庭でできる防災対策

緊急時の持ち出し品リスト

集中豪雨に備えるためには、非常用持ち出し袋を準備しておくことが不可欠です。基本的な持ち出し品として、水、食料、懐中電灯、電池、救急セット、携帯ラジオ、携帯電話の充電器、現金、衣類、毛布などが挙げられます。これらのアイテムは、災害時に迅速に避難できるよう、常に手の届く場所に保管しておくことが重要です。

自宅の防災チェックリスト

自宅の防災準備として、以下のチェックリストを活用しましょう。

- 屋根や壁にひび割れがないか確認する。

- 排水溝や雨どいの清掃を定期的に行う。

- 家具や電化製品を固定し、転倒防止策を講じる。

- 避難経路を家族全員で確認し、避難訓練を行う。

- 重要書類を防水ケースに保管する。

これらの対策を講じることで、集中豪雨が発生した際の被害を最小限に抑えることができます。

コミュニティでの防災活動

地域の防災訓練の重要性

地域コミュニティでの防災訓練は、住民同士の連携を強化し、災害時の迅速な対応を可能にします。定期的な訓練を通じて、避難経路や避難所の場所、緊急連絡網を確認し合うことが重要です。特に、高齢者や障害を持つ方への支援を含めた包括的な訓練が求められます。

自治体との連携

自治体との緊密な連携も防災活動において重要です。自治体は、地域のリスク評価を行い、防災マップを作成して住民に配布することで、具体的な避難場所や避難経路を示します。また、災害時には、SNSや防災アプリを活用して、最新の情報を迅速に共有することが求められます。

お酒の席で話したくなる集中豪雨の知識

集中豪雨の驚くべき事実

- 日本と世界の集中豪雨比較:

- 日本では梅雨前線や台風の影響で集中豪雨が多発しますが、世界各地でも独自の気象条件で集中豪雨が発生しています。例えば、インドではモンスーンシーズンに毎年激しい豪雨が降り注ぎます。アメリカではハリケーンがもたらす集中豪雨が大きな被害をもたらします。これらの事例を比較することで、日本の豪雨の特異性や世界的な気象現象についての理解が深まります。

- 集中豪雨の記録:

- 世界で最も多くの降雨量を記録した場所は、インドのチェラプンジで、1年間に11,871ミリの降雨量を記録しています。この驚異的な記録は、日本の平均年間降水量の約3倍に相当します。

- 日本国内では、2018年7月の西日本豪雨が記録的な大雨をもたらし、1時間に約120ミリの雨量を観測しました。この豪雨は、広範囲にわたる河川の氾濫や土砂災害を引き起こし、多くの被害をもたらしました。

歴史的な集中豪雨の事例

- 1959年の伊勢湾台風:

- 伊勢湾台風は、昭和34年(1959年)に発生し、名古屋市を中心に甚大な被害をもたらしました。台風の影響で、伊勢湾沿岸では高潮が発生し、広範囲にわたって浸水被害が発生しました。特に、名古屋市では約3,000人が命を落とし、歴史的な大災害として記憶されています。

- 伊勢湾台風の教訓から、高潮や集中豪雨への備えが強化され、堤防の建設や防災対策の見直しが行われました。

- 2011年のタイ洪水:

- 2011年のタイ洪水は、タイ全土に広がる大規模な集中豪雨により引き起こされました。この洪水は、数か月にわたり続き、バンコクを含む広範囲が浸水しました。約800人が亡くなり、経済的損失は450億ドルに達しました。

- タイ政府は、この洪水を契機に防災インフラの整備を進め、特に首都圏の排水能力の向上に取り組みました。

興味深い科学的事実

- 雨滴のサイズと落下速度:

- 雨滴のサイズは0.5ミリから6ミリまで様々で、大きな雨滴ほど落下速度が速くなります。例えば、直径5ミリの雨滴は秒速約9メートルで落下し、これは時速約32キロメートルに相当します。この速度で落ちる雨は、傘を突き抜けるほどの勢いがあります。

- 集中豪雨の成因:

- 集中豪雨は、上昇気流が強い地域で発生しやすく、特に夏季に頻発します。これは、地表が太陽の熱で温められ、空気が上昇しやすくなるためです。上昇した湿った空気が冷やされて凝結し、雲が形成されます。この過程が連続的に行われることで、短時間に大量の降水がもたらされます。

世界の珍しい集中豪雨の現象

- ブラジルの「フラワー・レイン」:

- ブラジルでは、特定の地域で花びらが降るような現象が報告されています。これは、強い風が花の木から大量の花びらを吹き飛ばし、雨と一緒に降り注ぐためです。この美しい現象は、特に春の季節に見られることが多いです。

- メキシコの「フィッシュ・レイン」:

- メキシコのユカタン半島では、魚が雨のように降る現象が時折報告されます。この「フィッシュ・レイン」は、強い竜巻が海や川から魚を巻き上げ、それが陸地に降り注ぐためです。古くからの伝説としても語られていますが、実際に目撃された例も少なくありません。

日本のユニークな集中豪雨事例

- 四国の「大歩危・小歩危豪雨」:

- 四国の吉野川流域には、大歩危・小歩危という峡谷があります。ここでは、地形の影響で局地的な豪雨が発生しやすく、観光客や地元住民にとっては注意が必要です。特に、夏季の午後には強い雷雨が頻発します。

- 東京のゲリラ豪雨:

- 都市化が進んだ東京では、ヒートアイランド現象により局地的なゲリラ豪雨が発生しやすくなっています。2013年の夏には、新宿区でわずか1時間で約100ミリの雨が降り、多くの地下街や道路が冠水しました。このような現象は、都市部の排水能力の限界を超えるため、大きな問題となっています。

具体的な防災グッズとその選び方

必需品リストと選び方のポイント

防災グッズを揃える際、まずは必需品リストを作成することが重要です。以下は、基本的な防災グッズとその選び方のポイントです。

- 水と食料:

- 水: 1人1日3リットルが目安。最低3日分(9リットル)を用意しましょう。

- 食料: 保存食や非常食を選びます。缶詰や乾パン、フリーズドライ食品など、長期間保存できるものが最適です。

- ライトと電池:

- 懐中電灯: LEDタイプがおすすめです。電池の寿命が長く、明るさも十分です。

- 予備の電池: 懐中電灯やラジオ用に、適切なサイズの電池を複数用意しておきましょう。

- 応急処置用品:

- 救急セット: 絆創膏、消毒液、ガーゼ、包帯、ハサミなどを含むセットを用意しましょう。

- 薬品: 常備薬や、頭痛薬、胃薬、風邪薬なども忘れずに。

- 情報機器:

- 携帯ラジオ: 災害時の情報収集に欠かせません。手回し式やソーラー充電式のラジオが便利です。

- 携帯電話の予備バッテリー: 停電時にも連絡が取れるように、充電済みの予備バッテリーを準備しておきましょう。

- 衣類と防寒具:

- 防寒具: 寒い季節に備えて、毛布や保温シートを用意しましょう。

- 衣類: 下着や靴下など、数日分の着替えをパックしておきます。

- その他の便利グッズ:

- マルチツール: ナイフや缶切り、ドライバーなどが一体化したツールが便利です。

- ビニール袋: ゴミ袋や緊急時の防水バッグとして使用できます。

防災グッズの保管場所と点検

防災グッズは、家族全員がすぐに取り出せる場所に保管することが重要です。例えば、玄関やリビングなどの共有スペースが適しています。また、定期的に点検し、消費期限の近い食料や水、薬品などは新しいものと交換しましょう。

実際の避難計画の立て方

家族での避難計画の共有

家族全員が避難計画を理解し、緊急時に迅速に行動できるようにするためには、事前の準備と共有が必要です。

- 避難場所の確認:

- 自宅周辺の避難場所を確認し、複数のルートを把握しておきましょう。

- 避難場所の地図を用意し、家族全員で共有します。

- 連絡手段の確保:

- 災害時に連絡が取れなくなる可能性を考慮し、非常時の連絡手段や集合場所を決めておきます。

- 家族全員の携帯電話に緊急連絡先を登録し、定期的に確認します。

- 避難訓練の実施:

- 定期的に避難訓練を行い、実際に避難ルートを歩いて確認します。

- 訓練を通じて、避難時に持ち出すものや手順を確認し、家族全員が安心して避難できるようにします。

ペットの避難対策

ペットを飼っている家庭では、ペットの避難対策も重要です。以下のポイントを押さえて、ペットの安全を確保しましょう。

- ペット用の非常持ち出し袋:

- ペットフード、水、食器、リード、予備の首輪、トイレ用品などを準備します。

- ペットの健康手帳や予防接種記録も忘れずに。

- 避難場所の確認:

- ペット同伴で避難可能な避難所や施設を事前に確認しておきます。

- 避難場所がペットを受け入れない場合の代替策も考えておきましょう。

- 避難訓練の実施:

- ペットと一緒に避難訓練を行い、緊急時に落ち着いて避難できるようにします。

- ペットがストレスを感じないように、日常的にキャリーケースに慣れさせることも大切です。

まとめ

線状降水帯による集中豪雨は、私たちの生活に多大な影響を及ぼす自然現象です。しかし、適切な準備と防災対策を講じることで、その被害を最小限に抑えることが可能です。本記事で紹介した知識と対策を日常生活に取り入れ、災害に対する備えを万全にしましょう。