成田山新勝寺の創建に込められた人々の信仰と願い

成田山新勝寺は、千葉県成田市にある真言宗智山派の寺院で、日本の仏教文化の中心の一つです。この寺の始まりは、平安時代の940年に遡ります。当時、日本では地方の豪族が力を持ち、中央政府に対抗する動きがありました。その象徴的な出来事が「平将門の乱」です。この乱は、国家の安定を脅かすものでした。そこで、醍醐天皇の命を受けた寛朝大僧正が、成田山新勝寺の場所に不動明王像を設置し、平将門の討伐を祈願したことが寺の始まりとされています。

成田山新勝寺で信仰の中心となる不動明王は、人々の心の迷いや煩悩を取り除き、正しい道へ導く力を持つとされています。不動明王は、怒りの表情を浮かべ、剣や縄を持って悪を追い払う象徴として描かれています。この不動明王像は「成田不動」として知られ、今でも多くの人々が信仰を寄せています。特に「御護摩祈祷」と呼ばれる儀式では、炎が不動明王の浄化と守護の力を象徴し、毎日行われています。この炎の燃え上がりは、多くの参拝者に信仰の力を実感させる体験を提供しています。

成田山新勝寺は、現在も年間約1,000万人以上の参拝者を迎える日本有数の参拝地です。この数字は、観光地として国内外での人気を示しています。また、成田山新勝寺は地域経済にも影響を与えています。特に、初詣の時期には1日に約30万人が訪れ、近くの商業施設や宿泊施設に恩恵をもたらしています。この寺は千葉県成田市の観光産業において重要な役割を果たしており、地域経済を支える柱の一つとなっています。

さらに、成田山新勝寺の周りには「成田山表参道」という伝統的な商店街があります。この商店街は約800メートルにわたり、うなぎ料理や和菓子、手工芸品を提供する約150店舗が並んでいます。参拝の際に立ち寄る人々にとって、歴史と文化を感じることができる特別な場所となっています。経済的な影響とともに、地域文化の保存にも寄与している点が特に重要です。

成田山新勝寺では、さまざまな年中行事が行われています。その中でも特に有名なのが「節分会(せつぶんえ)」です。この行事では、日本の伝統的な「豆まき」が行われ、有名人やスポーツ選手も参加します。2020年には、数千人が参加し、約5トンの福豆が撒かれたという記録があります。節分会は、古来から続く厄払いと福を招く行事を現代的に受け継いでいます。

加えて、「成田山御縁日」や「成田太鼓祭り」などのイベントも、地元や観光客にとって欠かせないものです。特に成田太鼓祭りでは、全国から集まった和太鼓演奏者がその技を競い合い、素晴らしい演奏が境内に響き渡ります。これらの文化的イベントは、新勝寺を訪れる人々に日本の伝統文化の魅力を伝える場でもあります。

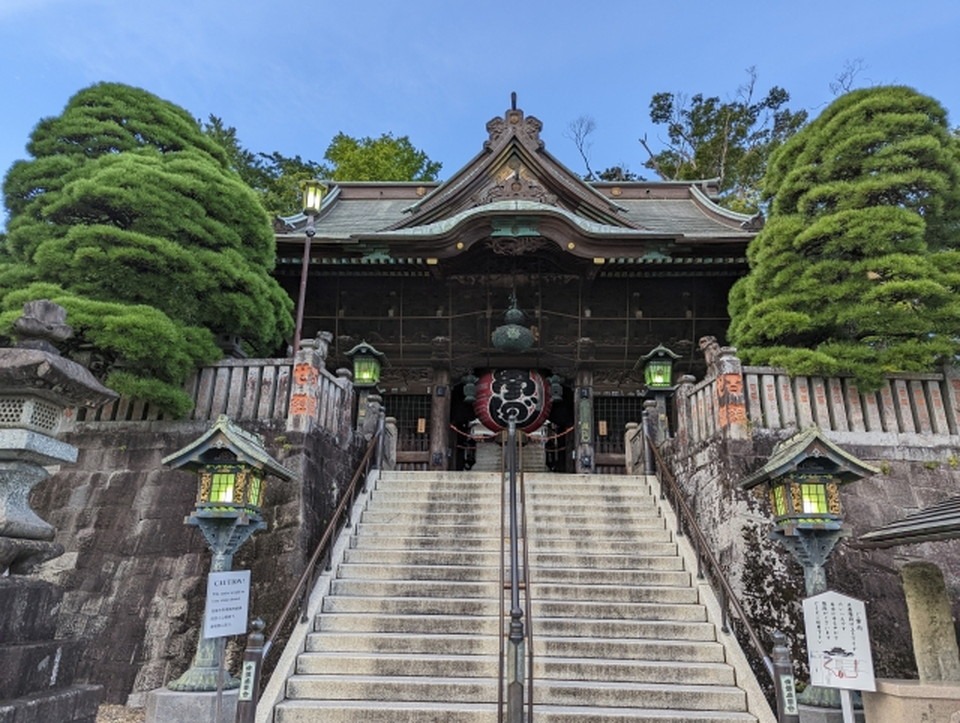

成田山新勝寺の境内には、たくさんの歴史的建物があり、その中には重要文化財に指定されているものもあります。特に注目すべきは「三重塔」と「釈迦堂」です。三重塔は江戸時代後期に建てられ、色鮮やかな彫刻や仏教の教えを表す図柄が施されています。一方、釈迦堂は仏教美術の素晴らしい例として高く評価されています。

また、本堂や大師堂などの主要な建物は、現代の技術を使って耐震構造を強化しながらも、伝統的な和風建築の美しさを保っています。これにより、参拝者は安心して歴史と文化を楽しむことができます。さらに、境内に広がる緑豊かな庭園は四季折々の美しさを感じさせ、多くの観光客が訪れる理由の一つとなっています。

成田山新勝寺の「封印された遺物」に関する伝説

成田山新勝寺にまつわる多くの伝説の中でも、「封印された遺物」は、この寺の歴史と神秘性を語る上で欠かせない要素です。この遺物に関する物語は、成田山の創建当初から続く伝承と結びついており、地域の信仰や文化に影響を与えてきました。詳細を探ることで、伝説の背後にある歴史的事実や宗教的意義を深く理解できます。

「封印された遺物」の伝説の起源

成田山新勝寺の「封印された遺物」に関する伝説は、平安時代中期の天慶年間(938年〜947年)に遡ります。この時期、平将門の乱が関東で起こり、中央政府にとって脅威となりました。乱を鎮めるために、僧侶たちは不動明王の力を借りた祈祷を行い、その結果、成田山に不動明王像が安置されました。この像は、平将門の怨霊を封じるための霊的な役割を果たしたとされています。

しかし、この祈祷には単なる宗教的儀式以上の意味があったとする説もあります。一部の古文書や伝承では、僧侶たちが祈祷の際に特殊な「石」や「器具」を使い、平将門の霊を封じ込めたと記録されています。これらの石や器具が現在語られている「封印された遺物」の正体であると考えられています。これらの遺物は、平安時代の呪術的な儀式や信仰と密接に関連しており、成田山新勝寺の宗教的意義を深める要素となっています。

遺物に関する記録の一つ『成田山縁起絵巻』

封印された遺物に関する記録の一つとして、江戸時代に作られた『成田山縁起絵巻』があります。この絵巻には、不動明王像の安置に至るまでの過程が描かれており、その中で「護摩堂の下に埋められた石」についての記述があります。絵巻によれば、この石は僧侶たちが平将門の怨霊を封じ込めるために祈祷を行った際に使われ、神秘的な模様が刻まれていたとされています。

また、1940年代に行われた護摩堂の修復作業中に、不自然な形状をした石が発見されたという記録も残っています。この石には、直径約30センチメートルの円形の模様と、不動明王を象徴する「炎の形」が刻まれていたとされ、研究者たちの間で議論を呼びました。しかし、その後調査は中断され、石は再び土中に戻されたため、詳細な分析は行われていません。この石が伝説に語られる「封印された遺物」である可能性は否定できませんが、その真偽は未だ解明されていません。

成田山新勝寺の遺物に関する類似事例

「封印された遺物」に類似する事例として、日本各地の寺院や神社にも、呪術的な目的で安置されたとされる遺物の伝説があります。たとえば、京都の東寺では、「五智宝塔」という特別な塔が、国家の平安と繁栄を祈願するために建てられ、その基盤には儀式に使われた特殊な石が埋め込まれているとされています。このような遺物は、単なる物質ではなく、神仏の力を宿した「媒介」として位置づけられています。

成田山新勝寺の遺物も、これと同様の役割を果たした可能性があります。特に、平安時代の仏教儀式では、呪術的な要素が強調されることがあり、護摩祈祷や曼荼羅を用いた儀式が広く行われていました。これらの儀式に使われた道具や石が、後に「封印された遺物」として語り継がれたのではないかという見解が支持されています。

成田山新勝寺の秘仏と遺物が持つ意味と役割

成田山新勝寺には、多くの信仰の対象となる仏像や遺物があります。その中でも、秘仏と呼ばれる特別な仏像や歴史的な遺物は、単なる宗教的な象徴にとどまらず、地域の歴史や文化、信仰の変化を物語る重要な要素です。これらの存在は、寺院の神秘性や歴史的価値を高める役割も果たしています。本稿では、成田山新勝寺に伝わる秘仏と遺物について、その背景や意義を詳しく探求します。

成田山新勝寺の中心に位置する秘仏:不動明王像の神秘

成田山新勝寺の信仰の中心となるのが不動明王像です。この像は、平安時代中期に成田山が創建された際に、京都の醍醐寺から運ばれたと伝えられています。その後、不動明王像は秘仏として扱われ、一般には限られた機会でしか公開されません。この秘仏が特別な存在である理由には、いくつかの歴史的背景や文化的要因があります。

不動明王像は「火焔光背」を伴い、怒りの表情を持つことで知られています。この姿は、煩悩や邪悪を焼き尽くし、参拝者に悟りへの道を示す役割を象徴しています。成田山新勝寺の不動明王像は全高約1.2メートルで、金箔が施された木造彫刻です。この像は平安時代の仏師の卓越した技術を示しており、芸術的価値も高いとされています。

興味深いのは、この不動明王像が平将門の乱を鎮めるための祈祷の際に特別な霊力を発揮したとされる伝説です。この伝説に基づき、不動明王像は「勝利をもたらす存在」として広く信仰されています。また、成田山新勝寺の護摩祈祷の中心的存在としても重要な役割を果たしています。この秘仏を拝観できる機会は限られており、公開されるたびに数万人の参拝者が訪れることでも知られています。

遺物が語る平安時代の祈祷文化

成田山新勝寺には、秘仏だけでなく多くの歴史的遺物も伝えられています。その中でも特に注目されるのが、「護摩祈祷で用いられた道具類」です。これらの道具は、成田山が創建された当初から使用されており、火焔形の鉄製の台座や祈祷文が刻まれた銅板などが含まれています。これらの遺物は、平安時代の祈祷文化を理解する上で重要な資料です。

成田山宝物館に所蔵されている「銅製護摩器具一式」は、天慶年間(938年〜947年)のものであると推定されています。この器具には精緻な模様や呪文が刻まれており、不動明王の加護を願う人々の信仰が感じられます。研究によれば、これらの器具は当時の最先端の技術で作られており、使用される際には特定の儀式が行われたとされています。これにより、成田山新勝寺が単なる寺院ではなく、平安時代の宗教的中心地の一つであったことが明らかになります。

さらに、1940年代に行われた修復作業中には、不動明王像の台座部分から巻物状の古文書が発見されました。この文書には、成田山の創建時に行われた祈祷の詳細や、不動明王像に関する秘伝が記されており、歴史学者たちの間で話題となりました。このような遺物は、寺院が長い歴史の中で蓄積してきた信仰と知識の深さを示しています。

成田山新勝寺の秘仏と遺物が果たす役割

成田山新勝寺の秘仏と遺物は、寺院の信仰の核であるだけでなく、地域社会の精神的支柱ともなっています。特に秘仏である不動明王像は、人々の願いを受け入れる存在として多くの参拝者に崇められています。護摩祈祷の際には、参拝者が願い事を書いた護摩木が不動明王像の前で燃やされます。この儀式には年間約30万人が参加し、一人当たり1,000円から3,000円程度の護摩木料が寺院の収入源となっています。この収入は、寺院の維持管理や地域貢献活動に活用されています。

また、秘仏や遺物の歴史的・文化的価値を広く伝えるため、成田山宝物館では定期的に特別展示が行われています。これにより、年間約10万人の観光客が訪れ、地域の観光資源としても重要な役割を果たしています。この展示では、不動明王像のレプリカや平安時代から伝わる護摩道具の実物が公開されており、訪問者に成田山新勝寺の歴史を深く理解してもらう機会を提供しています。

さいごに

この話をそっと聞き流すか、それとも心に留めるか──選ぶのはあなた自身の心です。けれども、旅の途中、仲間と語らうひとときに、この話があなたの旅路にささやかな彩りを添えることもあるかもしれません。

旅とは未知の風景に出会うだけでなく、語り合い、想像を巡らせることで、心の中に新しい世界を広げる行為でもあります。この話があなたの旅の会話の種となり、笑顔や驚き、そして少しの不思議を呼び起こす一助となるなら、私にとってこれ以上の喜びはありません。