「男なのにそんなに気を使うの?」――これは、スキンケアやメイクを始めた男性が、今もどこかで聞かされている言葉かもしれません。日本社会では長らく、「男性は飾らないもの」「外見より中身」といった価値観が根強く、「男性美容」や「メンズメイク」はごく一部の限られた人のものとされてきました。しかし近年、こうした前提は大きく揺らぎ始めています。

SNSを通じて自分を表現する若者が増え、男性でも肌の調子やヘアスタイルにこだわることが、当たり前の時代になってきました。実際、国内の男性用スキンケア市場は2023年に約1200億円を突破し、今後も拡大傾向にあるといわれています(富士経済調べ)。

とはいえ、それでもなお「男が化粧をすること」にどこか引っかかりを感じる人がいるのも事実です。

たとえば、清潔感を保ちたいという気持ちでメイクをしているのに、「やりすぎ」「ナルシスト」といった偏見にさらされることもあります。

あなた自身、あるいは身近な人に、そういった経験はありませんか?

一方で、昔から「男らしさ」や「美しい男性像」は時代によって少しずつ形を変えてきました。平安貴族の白粉文化から、昭和の無骨な男性像、平成の「草食男子」、そして令和の美容男子まで…。

私たちは常に「こうあるべき男性像」にどこかで縛られてきたのかもしれません。

「日本社会で『男性美』がどう理解されてきたか」をテーマに、男性美容の変遷や、そこにある社会の期待と個人の自由のあいだの矛盾について考えていきます。

メンズメイクの普及が「男性性の矛盾」を浮き彫りにする

近年、日本におけるメンズメイクの普及は目覚ましいものがあります。男性がスキンケアやメイクを取り入れることは、自己表現や身だしなみの一環として広がりを見せています。しかし、この動向は従来の「男性性」に関する固定観念や社会的期待との間に新たな矛盾を生じさせています。

1. メンズメイクの現状と普及率

まず、メンズメイクの普及状況をデータで確認したいと思います。2022年に実施された「第1回 メンズ美容定点調査」によれば、15歳から59歳の男性2,000名を対象にした調査で、スキンケアを日常的に行っている男性は66.5%に上りました。一方、メイク(ファンデーションや口紅、アイシャドウなど)を日常的に行っている男性は14.6%にとどまっています。特に20代では81.0%がスキンケアを実施しており、若年層での関心の高さが伺えます。

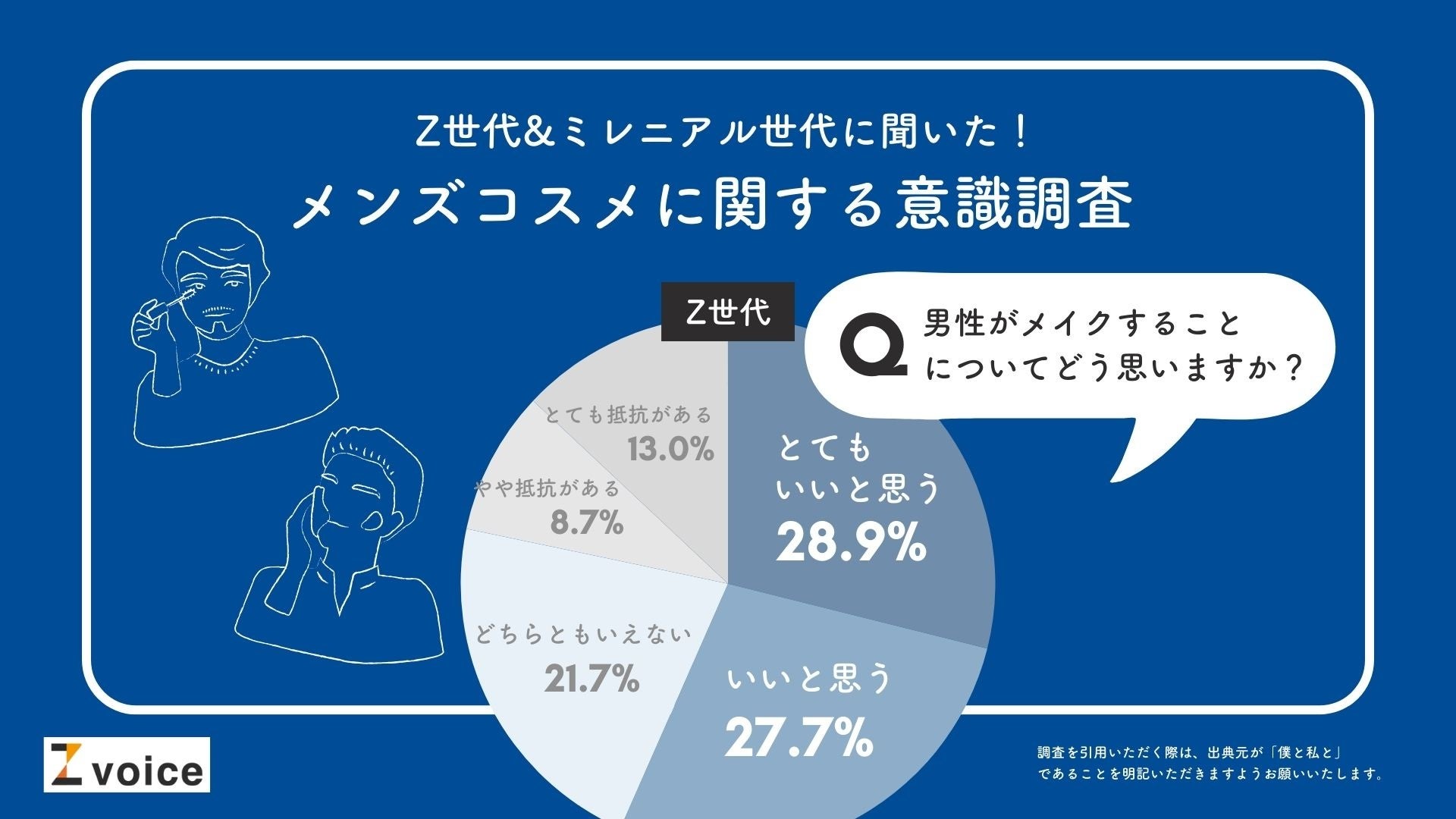

さらに、2024年の調査では、Z世代(15歳から24歳)の56.6%が男性のメイクに「抵抗がない」と回答しています。これは、同世代の女性の59.2%とほぼ同等の数値であり、若年層におけるメンズメイクへの受容度の高さを示しています。

2. 社会的受容と固定観念の変化

メンズメイクの普及に伴い、社会的な受容度も変化しています。前述の「第1回 メンズ美容定点調査」では、男性がメイクをすることについて、44.4%が「世間に受け入れられている」と感じていると報告されています。特に10代では54.3%がそのように感じており、若年層ほど受容度が高い傾向が見られます。

しかし、これまでの日本社会では、「男性は化粧をしないもの」という固定観念が根強く存在していました。メンズメイクの普及は、こうした従来の価値観に挑戦し、新たな男性像を形成しつつあります。この変化は、自己表現の自由度を高める一方で、伝統的な「男らしさ」の定義に疑問を投げかけています。

3. メンズメイクがもたらす内面的変化

メイクを取り入れる男性の中には、内面的なポジティブな変化を感じる人も少なくありません。ある調査によれば、メイクを始めて良かったこととして、「自信がついた・気分が明るくなった」と回答した男性が45.2%に上りました。さらに、32.7%が「態度・行動が積極的になった」と感じています。これらの結果から、メンズメイクが自己肯定感の向上や行動の積極性に寄与していることが示唆されます。

4. 新たな社会的プレッシャーの可能性

一方で、メンズメイクの普及は新たな社会的プレッシャーを生む可能性も指摘されています。例として、女性が化粧をすることが社会的に期待されるように、男性もメイクをすることが「常識」となることで、メイクをしない男性が肩身の狭い思いをする可能性があります。実際、メイクをしない男性の中には、メイクをする男性に対して否定的な意見を持つ人もおり、社会全体での受容にはまだ課題が残されています。

総じて、メンズメイクの普及は、男性の自己表現の幅を広げ、内面的なポジティブな変化をもたらす一方で、従来の「男性性」に関する固定観念との間に新たな矛盾や社会的プレッシャーを生じさせています。今後、メンズメイクが真に自由な自己表現の手段として定着するためには、多様な価値観を尊重し、メイクをする・しないに関わらず、個々の選択が受け入れられる社会の構築が求められます。

「清潔感」と「男らしさ」のすれ違い

日本社会において、男性の「清潔感」は重要視される一方で、伝統的な「男らしさ」との間に認識のズレが生じています。

1. 男性と女性の「清潔感」に対する認識の違い

近年の調査によれば、男性と女性が考える「清潔感」には明確な違いが見られます。例として、20代の男女を対象にした調査では、男性が自身に清潔感があると感じている割合は55.7%であったのに対し、女性が世間の男性に清潔感を感じる割合は34.9%にとどまりました。

さらに、女性が男性の清潔感を評価する際のポイントとして、「髪が綺麗に整っている」(62.6%)、「肌がきれい」(35.5%)、「良い香りがする」(35.1%)が挙げられています。 一方、男性が清潔感を出すために心掛けていることとして、「髪の寝癖をなおす」(42.9%)、「体臭のケアをする」(40.4%)、「眉毛を整える」(38.2%)が挙げられています。 これらのデータから、男性が意識しているポイントと女性が求めるポイントにズレがあることが分かります。

2. 「男らしさ」の伝統的価値観と現代のギャップ

日本における伝統的な「男らしさ」は、無骨さや自然体を重視する傾向がありました。しかし、現代社会では、男性にもスキンケアや身だしなみの整えが求められるようになっています。この変化により、従来の「男らしさ」を重視する価値観と、現代の清潔感に対する期待との間にギャップが生じています。

男性がスキンケアを行うことに対する女性の印象についての調査では、9割以上の女性が好印象を持つと回答しています。 これは、男性の美容意識の向上が、女性から高く評価されていることを示しています。

3. すれ違いの解消に向けて

このようなすれ違いを解消するためには、男性が自らの身だしなみや清潔感に対する意識を見直し、女性が求めるポイントを理解することが重要です。以下の点が挙げられます:

- 体臭・口臭のケア:女性が最も重視するポイントであり、日常的なケアが求められます。

- 髪型の整え:寝癖を直し、定期的な散髪で清潔感を維持することが重要です。

- 肌の手入れ:スキンケアを行い、健康的な肌を保つことで、好印象を与えることができます。

これらのポイントを意識することで、男性は現代社会における「清潔感」を高め、女性からの評価も向上させることが期待されます。

総じて、男性の「清潔感」に対する自己評価と、女性が求める基準との間には明確なすれ違いが存在します。このギャップを埋めるためには、男性が現代の清潔感に対する期待を理解し、行動を取ることが不可欠です。伝統的な「男らしさ」の価値観を見直し、現代の社会的期待に適応することで、より良い人間関係や社会生活を築くことができるでしょう。

メンズメイクの経済的側面と新たな消費者層

近年、男性向け化粧品、いわゆるメンズコスメの市場は急速に拡大しています。この成長は、男性の美容意識の高まりや社会的な価値観の変化、新たな消費者層の台頭など、多岐にわたる要因によって支えられています。

1. メンズコスメ市場の現状と成長予測

日本国内におけるメンズコスメ市場は、近年顕著な成長を遂げています。矢野経済研究所のレポートによれば、2023年度以降、男性化粧品市場はコロナ禍前の水準を超えて拡大すると予測されています。 この成長は、男性の美容意識の向上や製品ラインナップの多様化、マーケティング戦略の進化など、複数の要因が相互に作用した結果と考えられます。

2. 新たな消費者層の台頭

メンズコスメ市場の拡大に伴い、新たな消費者層が注目されています。特に、若年層の男性を中心に、美容やスキンケアへの関心が高まっています。彼らはSNSやインターネットを通じて最新の美容情報を収集し、積極的に製品を試す傾向があります。また、ジェンダーレスな価値観の浸透により、性別にとらわれない自己表現の一環としてメイクを楽しむ男性も増加しています。

一方で、伝統的な「男らしさ」を重視する層も依然として存在し、彼らに向けた製品やマーケティングも展開されています。例として、ドナルド・トランプ氏が発売した新しいフレグランス「Fight, Fight, Fight」や「Victory 47」は、従来の男性的なイメージを強調した製品として注目を集めています。 このように、メンズコスメ市場は多様な価値観やニーズを持つ消費者層に対応する形で進化しています。

3. 経済的影響と今後の展望

メンズコスメ市場の成長は、経済全体にもポジティブな影響を及ぼしています。新製品の開発や販売促進に伴う雇用の創出、小売業やサービス業への波及効果など、多方面での経済活性化が期待されています。また、男性向け美容サービスの需要増加により、エステティックサロンや美容クリニックなどの関連業界も恩恵を受けています。

今後、メンズコスメ市場が持続的な成長を遂げるためには、以下のポイントが重要となります:

- 製品の多様化:消費者の多様なニーズに応えるため、スキンケア、メイクアップ、フレグランスなど、幅広い製品ラインナップの充実が求められます。

- マーケティング戦略の進化:SNSやインフルエンサーを活用したデジタルマーケティングの強化や、ジェンダーレスな価値観を反映した広告展開が効果的です。

- 教育と啓蒙活動:男性の美容に対する抵抗感を減少させるため、正しいスキンケアやメイクの知識を提供し、自己表現の一環としての美容を促進する取り組みが重要です。

これらの施策を通じて、メンズコスメ市場はさらなる拡大と成熟を遂げることが期待されます。

総じて、メンズメイク市場の経済的側面と新たな消費者層の台頭は、現代社会における男性の価値観や自己表現の多様化を反映しています。市場の成長は、経済全体に好影響をもたらすと同時に、社会的なジェンダー観の変革にも寄与しています。今後、企業や社会全体が多様な価値観を尊重し、個々の選択を支援する環境を整えることで、メンズコスメ市場はさらに発展していくでしょう。

メンズメイクの未来は本当に自由なのか?

近年、男性が化粧を取り入れる「メンズメイク」は、自己表現の一形態として注目を集めています。しかし、その普及と受容には依然として社会的な課題や偏見が存在します。

1. メンズメイクに対する社会的受容度

2021年に実施された全国の15歳から69歳の男女998人を対象とした調査によれば、男性がメイクをすること自体への賛成度合いは約30%強にとどまっています。特に「身だしなみ」や「補正」といった目的でのメイクには約40%前後の賛成が得られていますが、濃いメイクやおしゃれを目的としたメイクに対する理解はまだ低い状況です。

このデータから、男性のメイクに対する社会的受容は一定の進展を見せているものの、依然として多くの人々が伝統的な性別役割や固定観念に基づいた見解を持っていることが示唆されます。特に、メイクをしない男性の間では、他人の目を気にしてメイクを控える傾向が見られます。

2. メンズメイクに対する偏見とその背景

男性がメイクをすることに対する偏見や否定的な見解は、社会的・文化的背景に根ざしています。歴史的に、日本社会では男性の美意識や自己装飾に対する価値観が変遷してきました。例として、平安時代の貴族社会では、男性も化粧を施すことが一般的でしたが、時代の変遷とともに男性の化粧文化は衰退し、現代においては一部の職業や特定の場面を除いて、男性のメイクは一般的ではなくなりました。

このような歴史的背景に加え、現代のメディアや広告が描く男性像も、メンズメイクに対する偏見を形成する一因となっています。多くの場合、男性は自然体であることが美徳とされ、メイクをすることが「男らしさ」に反すると捉えられる傾向があります。

3. 偏見の克服と自由な自己表現への道

メンズメイクの未来が真に自由であるためには、社会的偏見の克服が不可欠です。そのためには、以下の取り組みが重要と考えられます。

- 教育と啓発活動:学校教育やメディアを通じて、性別に関係なく自己表現の自由を尊重する価値観を育むことが求められます。これにより、若年層から多様な価値観を受け入れる土壌を作ることができます。

- ロールモデルの提示:メンズメイクを取り入れている著名人やインフルエンサーが積極的に自身の経験を共有することで、一般の男性もメイクに対する抵抗感を減らすことができます。

- 製品の多様化とアクセスの向上:男性向けの化粧品ラインナップを充実させ、誰もが手軽にメイクを試せる環境を整えることが重要です。これにより、メイクが特別なものではなく、日常の一部として受け入れられるようになります。

総じて、メンズメイクの未来が真に自由であるためには、社会的偏見の克服と、多様な自己表現を受け入れる文化の醸成が必要です。現状では、男性のメイクに対する受容度は徐々に高まっているものの、依然として多くの課題が残されています。教育、啓発、ロールモデルの提示、製品の多様化など、多角的なアプローチを通じて、誰もが自由に自己表現できる社会の実現を目指すことが重要です。

メンズメイクは自由か、それとも新たなプレッシャーか?

近年、男性が化粧を取り入れる「メンズメイク」は、自己表現の一形態として注目を集めています。しかし、その普及は男性にとって真の自由をもたらしているのか、それとも新たな社会的プレッシャーを生んでいるのか、検討する必要があります。

1. メンズメイクの現状と社会的受容度

2024年8月に実施された全国15歳から69歳の男性1,375名を対象とした調査によれば、メンズメイクに関心を持つ男性は21%であり、特に15〜19歳では35%と高い関心が示されています。一方で、実際にメイクをしている男性は全体の約10%にとどまっており、20代では「たまにメイクをしている」割合が16%と他の年代よりも高い傾向が見られます。

このデータから、若年層を中心にメンズメイクへの関心が高まっているものの、実際の行動にはまだギャップがあることがわかります。このギャップの背景には、社会的な受容度や固定観念が影響している可能性があります。

2. メンズメイクに対する社会的認識とプレッシャー

同調査によれば、メンズメイクをしている人に対する印象は、「よい+ややよい」が53%と過半数を占めています。しかし、自身がメイクをすることに対しては、抵抗感があると答えた男性も多く、特に年齢が上がるほどその傾向が強まり、60代では65%が抵抗感を示しています。

抵抗感の理由として、「メイクは女性がするもの」「男らしくない」といった、メンズメイクそのものに対する否定的な意見が挙げられています。これらの意見は、伝統的な性別役割や固定観念に基づいており、メンズメイクを試みる男性にとって新たな社会的プレッシャーとなり得ます。

3. 自由な自己表現としてのメンズメイクとその課題

メンズメイクを取り入れることは、自己表現の自由を追求する一環として肯定的に捉えられます。実際、メイクをする理由として、「身だしなみとして」が39%、「コンプレックスをカバーするため」が19%と報告されています。 これらの理由から、メンズメイクは個々のニーズや価値観に基づいた選択であることがわかります。

しかし、社会的な偏見や固定観念が依然として存在する中で、メンズメイクをすることが新たなプレッシャーやストレスの原因となる可能性も否定できません。特に、周囲の視線や評価を気にするあまり、自己表現の手段としてのメイクが逆に負担となる事例も考えられます。

総じて、メンズメイクは、男性にとって自己表現の新たな手段としての可能性を秘めています。しかし、その普及と受容の過程で、伝統的な価値観や社会的な偏見が新たなプレッシャーを生む可能性もあります。真の自由な自己表現を実現するためには、多様な価値観を受け入れる社会の形成と、個々の選択を尊重する文化の醸成が不可欠です。メンズメイクが一部の人々にとってのプレッシャーではなく、全ての人々にとっての自由な選択肢となるよう、社会全体での理解と受容が求められます。

▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。

▼また、以下のリンク先の記事もお薦めです。