気づけば40代、50代。これまで全力で走り続けてきたはずなのに、ふと足を止めた瞬間、心の奥にぽっかりと穴が開いたような感覚に襲われることはありませんか。

仕事では若い世代が台頭し、キャリアの先行きが以前ほど鮮明に見えなくなる。家庭では、子どもが成長し巣立ち、夫婦二人きりの生活が戻ってくる。

健康診断の結果に目を留める機会も増え、「昔は徹夜も平気だったのに…」と体力の変化を実感する。

こうした変化が一度に押し寄せると、過去に思い描いた理想の未来と、今目の前にある現実とのギャップが鮮明になります。

あの頃の自分は、もっと充実していて、もっと輝いているはずだったのではないか――

そんな思いが頭をよぎることもあるでしょう。

では、この感覚は単なる「年齢のせい」なのでしょうか。

それとも、人生の折り返し地点に差し掛かった証なのでしょうか。実は、これらの感情は多くの人が経験する「ミッドライフクライシス」と呼ばれる現象の一部かもしれません。

この時期は、決してネガティブなものだけではありません。現実を直視することで、自分にとって本当に大切なことを再確認できる機会にもなります。

とはいえ、感情の揺らぎや迷いは自然なものであり、それを無理に押し殺す必要もありません。むしろ、向き合い方次第で、この時期は人生をもう一段豊かにする「第二のスタート」へと変わり得ます。

あなたは今、自分の歩んできた道と、これからの未来をどんな目で見ていますか。

ミッドライフクライシスとは何か

「ミッドライフクライシス」とは単なる「人生の折り返し地点」での感情的な揺れだけではなく、心理的・身体的・社会的な複合要因によって引き起こされる、人生の再評価期といえます。

危機の現実:統計が示す数値的なリアリティ

まず、ミッドライフクライシスと呼ばれる状態を「経験する人」はどの程度か。それに対して、中年期に「不安」や「葛藤」を抱える人の割合にも注目しておきましょう。

- 本格的なミッドライフクライシスを自覚している人は10〜20%程度。米国の研究では、典型的なミッドライフクライシスを経験する人は成人男性の約10%とされ、他の研究でも20%程度という報告があります。

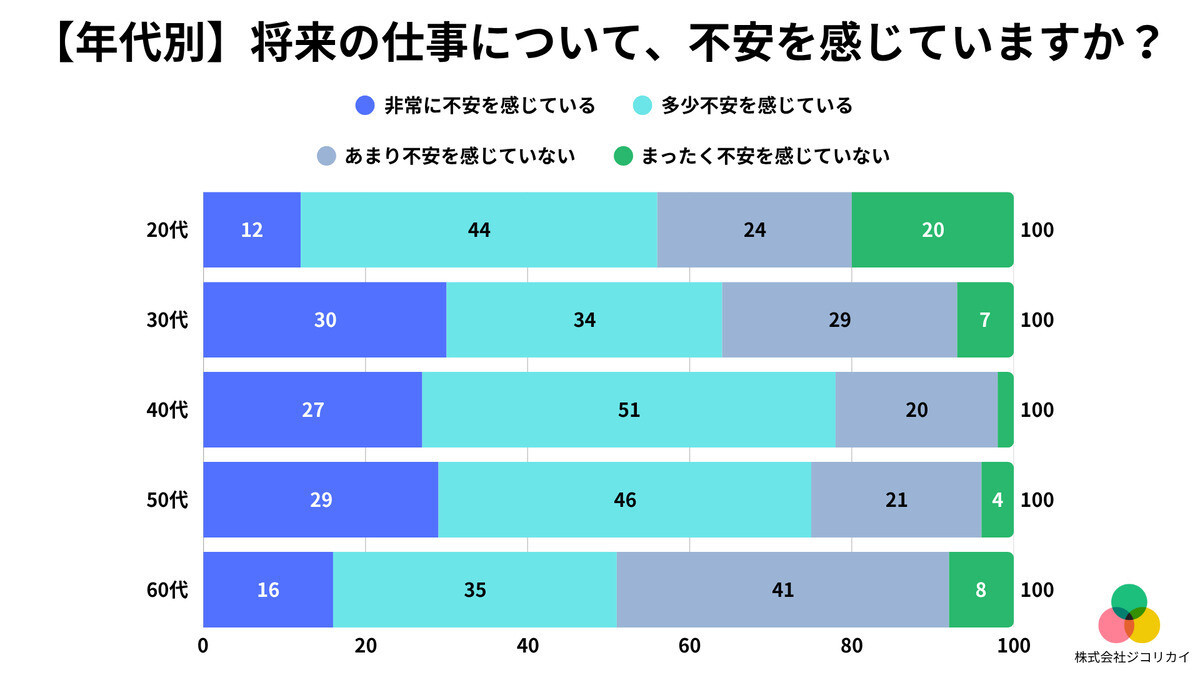

- 40~50代に限定すると、不安を抱える人が圧倒的多数。2025年の日本の調査では、40代の78%、50代の75%が「将来の仕事に不安がある」と答え、さらに定年後の生活に不安を感じている人は、40代で86%、50代で84%という高い数字に。

- 人生満足度の低下も顕著。マイナビの調査によると、「あまり良くない」または「全くそう思わない」と回答した割合は、40代で33.0%、50代で32.0%と、他の年代と比べても明確に低い傾向にあります。

これらの統計が示すことは、ミッドライフ世代で「何かがおかしい」と感じている人は多数いるものの、“危機”と自覚するほど明確な心理状態を抱いている人は限定的である、という現実です。

危機発生の構造的背景:なぜこの時期に揺れるのか

ミッドライフクライシスが起こりやすい背景には、以下のような身体・社会・心理の変化が複雑に絡み合っています:

- 身体的要因:加齢により体力が低下し、睡眠の質の低下や慢性疾患の増加、更年期症状(ホットフラッシュ、イライラ、不眠など)に直面する方も多く、「もう若くない」という実感が精神的負荷となります。

- 社会的・家庭的要因:子どもの独立(空の巣症候群)、親の介護、家庭内での役割変化など、これまでの「親としての自分」が揺らぐきっかけが増えます。

- キャリア上の要因:昇進や成果の天井を感じ、仕事が退屈に思える一方で安定を手放せないというジレンマ。責任の重さや将来的な不安が重なり、職場での著しいストレスや無力感に直結します。

- 心理的要因:ユングによる人生の「正午」論(40歳前後が人生の頂点であるとする象徴的な概念)や、岡本祐子による「心身変化→自己再吟味→軌道修正→自我再確立」の4段階モデルなどが示すように、中年期は自己を再定義する重要な転換期です。

危機の社会的・文化的捉え方の変容

かつてミッドライフクライシスは「赤いスポーツカーを買う」など、劇的な行動変化として描かれることが多かったですが、現在は趣旨が変わりつつあります。

- “危機”=病理ではなく、変革の可能性。たとえばBusiness Insiderでは「ミッドライフクライシスは人生を再始動するためのきっかけになり得る」としつつも、現在の経済的・社会的環境では行動に移しづらい現実があると指摘しています。

- 若い世代にも「ミッドライフクライシス」に相当する感覚が広がっている。20代・30代でも「すでに中年っぽい気分」があるという調査(米国30代が中年と感じる割合=20%、39歳が中年の始まりという認識)もあり、この現象が年齢だけに限定されないことを示しています。

ミッドライフクライシスとは何か

まとめると、ミッドライフクライシスとは:

- 経験する人は全体の10〜20%だが、人生の方向性や未来に対する漠然とした不安は多くの40~50代が共有している。

- 身体・家庭・社会的役割・キャリアなど複合的な要因が、同時期に重なって心理的揺らぎを生んでいる。

- “危機”の捉え方は個人によって異なり、必ずしもネガティブに終わるものではなく、自己再評価と再出発の契機にもなり得る。

こうした理解を踏まえると、「ミッドライフクライシス」は恐れるべき病理ではなく、「再評価のための自然な通過点」だと受け止めることができます。

そして、大切なのは「自分ひとりにしか起こらない特別な事態」ではなく、「多くの人が経験し得る再定義の機会」として活用する視点です。

よく見られる特徴と心理的影響

「ミッドライフクライシス(中年の危機)」に典型的に表れる特徴と心理的な影響について解説します。

中年世代が抱えやすい不安と満足度の低下

40~50代になると、自分の人生や仕事、将来への不安を感じる人が圧倒的に多いことが、複数の調査で明らかになっています。

- マイナビニュースの調査では、40代の78%、50代の75%が「将来の仕事に不安」を感じ、定年後の生活についても40代で86%、50代で84%が「強い不安」と回答しています。

- また、人生満足度に関して「満足していない」と回答した割合は、40代が33.0%、50代が32.0%と高い水準にあります。

これらのデータから、中年層が人生の折り返しを意識し、理想と現実のギャップへ揺れ動く心理状態に陥っていることが浮き彫りとなります。

精神・感情面の特徴:虚無、焦燥、孤独感

精神的には以下のような状態がよくみられます。

- 虚無感・焦燥感:「理由もなく落ち着かない」「何も楽しくない」といった訴えは、テレビ朝日調査でも30代半ば〜50代に顕著でした。

- うつ・不安傾向への接近:前述の不安や満足度低下は、気力の低下やうつ状態、場合によっては臨床的な障害へ移行する可能性もあります。

- 孤独やつながりの欠如:半世紀前には比較的低かった孤独感が、現代の中年層では増加傾向にあるという研究も報告されています。

行動面の変化:衝動・停滞・決断不能

心理的ストレスは行動にも影響を与えます。

- 突発的な決断:仕事を勢いで辞める、準備不足の起業など、衝動的な行動をとる人も。焦燥感が背景にあります。

- 転職への葛藤:「転職したいけどできない」状況も多く、40代の55%、50代の63%は転職を考えていません。つまり不安を抱えながらも変化を拒むジレンマに陥っているのです。

心理的転換の契機:危機が自己再評価へつながる

ネガティブな状態ばかりではなく、ミッドライフクライシスが肯定的な変化につながる場合もあります。

- 思考の再構築:「過去を振り返り、新しい自分を模索し始める」段階は心理学的には重要なプロセスです。

- 新たな好奇心や可能性の芽生え:Verywell Mindの調査では、参加者の約26%がミッドライフクライシスを経験したと回答し、その多くが個人の成長や優先順位の見直しにつながったと述べています。幸福度はU字型で40代で最低になり、その後回復するという傾向も紹介されています。

- 社会的構造の違い:従来の「スポーツカー・派手な行動」によるクライシス像から、今はミレニアル世代や若年世代でも「再評価・自己表現・健康志向」へと、時代に合った姿に変化しています。

特徴と影響を知り、次のステップへ

これまで見てきたように、「ミッドライフクライシス」という言葉が指す現象は以下のように整理できます。

- 高まる心理的不安・満足度の低下:40~50代の多くが生活や将来への不安を抱え、人生に対する満足感が低下している。

- 精神的ストレスは心理だけでなく行動にも影響:虚無感・焦燥・孤立感が強まり、突発的な行動や決断困難に至ることも多い。

- ただの危機ではなく、再出発の転機でもある:心理的な揺らぎを、「自己再評価のきっかけ」に転換できる可能性がある。幸福度が40代で落ち込んでも、その先の回復傾向を視野に入れることも意義深い。

こうした理解をもとに、記事や支援コンテンツでは「あなたが今感じている不安は決して特殊なものではない」という安心感を伝えつつ、「この揺れを次の自分の始まりにする選択肢がある」ことを示すスタンスが、ターゲット読者への効果的なアプローチになるでしょう。

乗り越えるためのアプローチ

ミッドライフクライシスを乗り越えるためには、「ただ頑張る」のではなく、心理的にも実践的にも有効な戦略を取り入れることが重要です。以下では、効果を示す数値や研究を交えながら、読みやすく、説得力のある説明を心がけます。

中年期の心理的不調や葛藤に対処する際、有効とされるアプローチを以下の3つに集約して考察します:

- 多様な対処戦略(コーピング戦略)を備えることの重要性

- 第3の居場所(サードプレイス)とコミュニティの力

- 草の根・自助・相互支援の活動の効果

多様な対処戦略を持つことの有効性

研究によれば、ストレスに直面した際に使える対処戦略が複数揃っているほど、心理的適応力は高まり、抑うつ的傾向や自殺念慮は低くなるという結果があります。

特に「多種類のポジティブな戦略を持つことが重要」というモデルでは、対処の柔軟性(コーピング柔軟性)が鍵とされています。

例えば、単一施策への依存よりも、状況に応じた多角的な対応のほうが、長期的な調整能力を高めるという傾向が示されています。

こうした「コーピングの多様性」は、ミッドライフ期に特有の複雑な葛藤(キャリア、家族、健康など複数の領域が重なる)に対して、心理的に対応できる柔軟性を持たせる意味でも重要です。

サードプレイスとコミュニティの恩恵

心理的な孤立や焦燥感を感じる中年層にとって、精神的なリセットやつながりの再構築が可能な「サードプレイス」(職場・家庭以外の居場所)は極めて有効です。研究に基づいた効果を挙げると:

- “たった20分”の公園滞在でも、60%の参加者が幸福度の向上を実感したという調査があります。自然環境との接触がストレス軽減と気分向上に直結することが裏付けられています。

- コミュニティとの関わりは、うつ・孤独・不安の低減につながるという報告があります。第三の場での交流は心理的な安定を促し、小さなつながりがホルモン(オキシトシン)の分泌にも影響し、信頼感や安心感を育む効果が期待されます。

- 「メンズシェッド」(男性向け地域活動スペース)の参加者の統計では、99.5%が「自尊感情が高まった」、97%が「居場所を感じた」「社会に還元できていると感じる」と回答し、79%が「幸福度が上がった」との報告もあります。

これらは「制度化されたサードプレイス」だけでなく、地元のカフェ、公共プール、趣味サークルなど、比較的容易にアクセスできる居場所でも同様の効果が期待できます。

自助・相互支援活動の有効性

自分と同じような経験や悩みを持つ他者とのつながりは、心理的負担を軽減するだけでなく、回復や成長の契機にもなります。

- メンタルヘルスのセルフヘルプグループへの参加は、入院率の低下、日常機能の改善、自己管理力や行動力の向上など、複数の有益な効果が確認されています。メンバーの自己評価では、平均で5段階評価の「4.3」と高い効果を感じています。

- また、「Peer support(仲間支援)」の手法は、落ち込みや不安の軽減にグループ治療と同等の効果を示すこともあります。特に支援に関わった人自身が落ち着きを得るという相互支援の心理的リターンも報告されています。

効果的なアプローチの全体像

これらの事実を踏まえると、ミッドライフクライシスに対する説得力のあるアプローチは以下のように整理できます:

- 多様なコーピング戦略を持ち、状況に応じて使い分ける

- 定期的に「サードプレイス」へ足を運び、リラックスとつながりを確保する

- セルフヘルプや相互支援の場へ関与し、心理的支えと自尊・役割感を得る

これらを継続的に組み合わせることが、感情の揺れに振り回されない土台を築き、ミッドライフクライシスを「再出発への準備期間」として活かす力になります。

危機を「第二のスタート」に変える

中年の揺れは“終わり”ではなく、再評価→再設計→小さな実践でやり直せる“始まり”です。

実際、幸福度は多くの国でU字型を示し、中年に底を打ってその後回復する傾向が再確認されています。

年齢で言えば後半40代〜50歳前後が落ち込みの谷になりやすいという報告もあります。つまり、ここを次の上り坂に切り替える設計さえできれば、回復カーブに乗りやすいのです。

では、何をどう変えるのか。ポイントは「数値化できる行動」に落とし込み、90日スパンで試し、習慣化まで粘ることです。

行動科学では、新しい習慣が平均66日で自動化に近づくとされます(個人差18〜254日)。この“時間の手ざわり”を知るだけでも、続け方が現実的になります。

まずは心身の土台。世界保健機関は、成人に週150〜300分の中強度(または75〜150分の高強度)の有酸素運動と、週2日以上の筋力トレを推奨し、うつ・不安などメンタル面の改善にも効果があると明言します。

忙しい人は1日20〜30分×5日の分割で十分。ここを“固定費”としてカレンダーに入れ、出張や家族予定に先出しでブロックしてください。

次に仕事の再設計(ジョブ・クラフティング)。

与えられた職務の“やり方・人との関わり・仕事の意味”を自分から微調整する手法で、メタ分析では仕事へのエンゲージメントを有意に高めることが示されています(標準化効果量d≈0.37)。

ミドル期の「同じ仕事でも張り合いがない」を、“同じ職場での役割の編集”で乗り越える発想です。

たとえば

(1)週1回の深仕事(90分)を同僚と相互死守、

(2)月1本の提案書で裁量領域を広げる、

(3)面談15分追加で「顧客の物語」を拾い直す――

等、自分で可変できる行動を3つだけ決め、90日回します。

スキル再武装も不可避です。生成AI・脱炭素などの変化でリスキリングはグローバルに最優先課題。

世界経済フォーラムの最新レポートでも、企業側の重点はスキル・ギャップ解消と再教育に置かれています。

学ぶ側も、いきなり大学院級ではなく、“20時間/90日”のマイクロ学習を2〜3テーマ並走させる方が現実的。資格化は後回しで構いません。

そしてサードプレイス。家庭と職場の外に“顔の利く場所”が一つあるだけで、認知の偏りがほぐれます。

定例化のコツは「第1水曜20時は◯◯コミュニティ」のように曜日×時刻で固定し、欠席も連絡するルールにすること。人は予定ではなく約束で動けます。

ここで、ミッドライフ特有のテーマ(親の介護、子の独立、役職の天井、健康不安)を比較のない場で言語化すると、自己物語が“過去の延長”から“これからの設計図”に切り替わります。

最後に、危機を“第二のスタート”に変える実装テンプレを示します。紙1枚で十分です。

- 目的(1行):例「40代の私は“人の可能性を広げる文章と伴走”で生きる」

- 90日ミッション(3つ):

- 健康:週150分の有酸素+筋トレ2日を66日続くまで打刻(アプリ可)

- 仕事:ジョブ・クラフティング3施策を毎週1つ実行(上司・同僚に宣言)

- 学び:テーマA/Bで各10時間のマイクロ学習(合計20時間/90日)

- サードプレイス:第1水曜20時○○(固定・連絡)

- 見直し日:30日・60日・90日の3チェックポイントで続いた仕組みだけ残す

重要なのは、「続く設計>立派な目標」。U字カーブが示す通り、中年の谷は構造的です。

だからこそ、

土台(運動)→仕事(再設計)→学び(再武装)→関係(サードプレイス)の小さな歯車を噛み合わせて、66日→90日で“回り始める”感覚を作る。

これが「中年の危機」を「第二のスタート」に反転させる最短ルートです。

★この記事について:質問と答え

Q1. ミッドライフクライシスは誰にでも起こるのでしょうか?

A. はい、多くの人が40〜50代で経験するとされます。日本では、キャリアの停滞感、夫婦関係の変化、子どもの巣立ち、健康不安など複数の要因が重なりやすい時期です。ただし、その強さや表れ方は人によって異なります。

Q2. この時期の「理想と現実のギャップ」はなぜ強く感じるのですか?

A. 20〜30代に描いた理想像と、現実の自分の立ち位置との差が明確になるためです。社会的役割や家庭環境が変化し、自分の存在価値やこれからの人生の意味を見直すきっかけとなります。

Q3. ミッドライフクライシスをポジティブな転機にするには?

A. まず現状を否定せず受け止め、感情の変化を自己理解のきっかけとすることが大切です。小さな挑戦や学びを取り入れ、自分にとって本当に大切な価値観を明確にすることで、「第二のスタート」として前向きに歩み出せます。

▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。

▼また、以下のリンク先の記事もお薦めです。