私たちは日々、さまざまな甘い食品に囲まれて暮らしています。ケーキやアイス、ドリンク、パン、ヨーグルト……。

コンビニやスーパーで気軽に手に入る甘いものは、どれも「甘すぎず、ちょうどいい」と感じることもあれば、逆に「少し甘ったるい」「物足りない」と感じることもあります。実はその差は、単に糖分の“量”ではなく、“感じ方”にあるのです。

たとえば、あなたが好きなスイーツは、なぜ好きなのでしょうか? その甘さは砂糖の量に比例しているのでしょうか? あるいは「この甘さがちょうどいい」と感じた経験は、いつ、どんな状況で起きたものでしょうか?

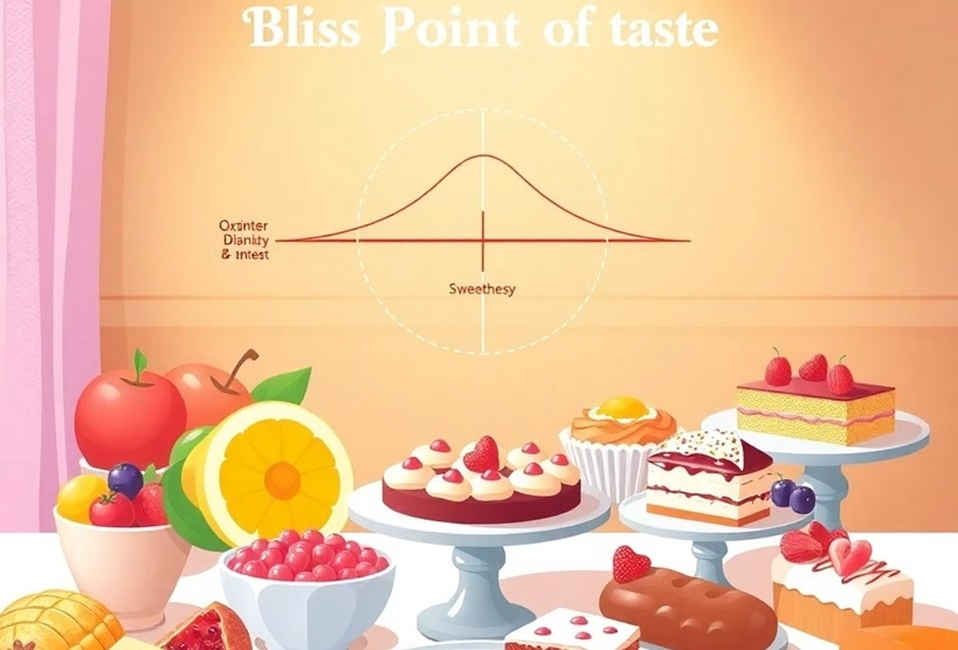

実は私たちが「おいしい」と感じる甘さには、人それぞれの“最適ポイント”が存在します。これが、味覚の世界で注目されている「味の至福ポイント(Bliss Point)」です。これは単なる嗜好の話ではなく、食品開発の現場では科学的に計測され、設計されているものです。

しかしその反面、家庭で作るお菓子や料理では、「なかなかお店のような味にならない」「甘さの加減が難しい」と感じる人も少なくありません。

「家族全員が“おいしい”と感じる甘さって、どうやって見つけたらいいの?」

「糖分を控えたいけれど、物足りなさを感じたくない…」

そんな疑問や悩みを持ったことはありませんか?

「ちょうどいい甘さ」を家庭で再現するための方法について、味覚の仕組みや脳の反応、香りや食感の工夫、最新の味覚センサー技術まで、解説したいと思います。

健康にも配慮しながら、満足感をしっかり感じられる甘さをどう作るのか――

そのヒントを、あなたの食卓にお届けできれば幸いです。

「ちょうどいい甘さ」の設計は、健康と満足の鍵:幸福感と糖分のバランスを科学する

私たちが「美味しい」と感じる甘さには、単なる好みを超えた“最適解”が存在します。

甘すぎても物足りなくても、満足感は得られません。実はこの「ちょうどよさ」=“味の至福ポイント”は、味覚の快楽だけでなく、健康や食習慣、肥満や糖尿病リスクとも密接に関係しており、科学的に再現可能なものなのです。

人が甘さを好むのは、生理的にエネルギー源を必要とするからであり、脳が糖分の摂取に快楽を感じるのは当然のことです。

しかし、だからといって甘ければ甘いほど満足度が上がるわけではありません。ここでは、“ちょうどいい甘さ”がなぜ重要なのか、そしてそれをどうやって設計するかについて、解説します。

甘さの「至福ポイント」はどこにある?―科学で見る最適な糖度

味覚の世界では、甘さを感じる量(糖度)は糖分濃度で数値化されます。Brix(ブリックス)という単位で表され、たとえば市販の清涼飲料水の多くは約10〜12%Brix(=糖分10〜12g/100ml)に設計されています。

この濃度が最も「飲みやすくて満足感がある」とされる範囲です。

一方、ケーキや和菓子などでは20〜30%Brixが標準的ですが、人によってはこの甘さが「重すぎる」と感じることも。

味覚センサーを用いた研究では、多くの日本人が「満足感がありつつ、甘すぎない」と感じる甘さの閾値は7〜9%Brix程度とされ、これは“至福ポイント”の下限と一致します。

つまり、糖度7〜10%の間に「甘すぎず、かといって物足りなくもない」ゾーンがあり、この範囲内であれば、満足感と健康のバランスがとれるのです。

甘さの過剰は「味覚の鈍化」と「過食」を招く

一度に多量の糖分を摂取すると、脳の報酬系が強く刺激され、ドーパミンが大量に分泌されます。

これは“ハイ”な満足感を与えますが、頻繁にこれを繰り返すと、味覚が鈍感になり、より強い刺激を求めて“もっと甘く”という悪循環に陥ります。これは、いわば「味覚の耐性」です。

実際、アメリカの国立糖尿病・消化器・腎疾患研究所(NIDDK)の調査によると、砂糖を多く摂取する人ほど、食後の満足感が持続しにくくなり、間食が増える傾向があるとされています。これにより、肥満や糖尿病のリスクも上昇します。

つまり、“ちょうどいい甘さ”をあらかじめ設計しておくことは、食欲コントロールと健康維持の両方に寄与する、極めて重要な戦略なのです。

甘さの設計が「食べすぎ」を防ぎ、「幸福感」を持続させる

家庭で再現する際に重要なのは、「甘さを下げる」のではなく、「満足感を得られる甘さの使い方をする」ことです。以下のような工夫がポイントになります。

- 糖度を7〜9%に調整し、重すぎない甘さをベースにする

- スローカロリー糖(例:パラチノース)を使うことで、血糖値の急上昇を避けながら満足感を持続させる

- ほのかな塩味や酸味を加えることで、甘さを強調する対比効果を活用する(例:塩キャラメル、レモン風味のケーキ)

これにより、少ない糖分でも「満足した」という感覚が得られ、食べ過ぎ防止にもつながります。

実際、東京大学の食品心理学研究において、スローカロリー糖を使ったスイーツを食べた被験者の方が、30分後の満足感が高く、空腹感の再発が遅かったという結果が報告されています。

味覚設計は「健康的な贅沢」の時代へ

これまで甘さの設計は食品メーカーやプロのパティシエの領域でしたが、今では家庭でも「自分にとっての最適な甘さ」を設計することが可能になっています。

甘味料の選択肢が増え、スマートキッチン機器が糖度計測をサポートするようになりつつある今、食事も「体験設計」の時代へと移行しています。

つまり、“ちょうどいい甘さ”とは、「健康的な贅沢」であり、自分の味覚と向き合う行為でもあります。

単に「控えめにする」のではなく、「賢く使う」ことで、糖分は私たちの健康と幸福を同時に満たすツールになりうるのです。

次回、スイーツやドリンクを作るときは、ぜひ糖度や組み合わせに意識を向け、「自分だけの至福ポイント」を探してみてください。それは、自分の身体と心の声を聴く第一歩となるはずです。

「味の至福ポイント」とは何か?―人はなぜ“ちょうどいい甘さ”を求めるのか

私たちが食べ物を「美味しい」と感じるのは、単なる味の強さや糖分の量によるものではありません。

特に“甘さ”に関しては、強ければ強いほど美味しいというわけではなく、ある特定のレベルで最も幸福感が高まる――この“ちょうどよい甘さ”が、味の至福ポイント(Bliss Point)です。

この概念は、食品科学やマーケティングの世界ではすでに広く知られており、実は私たちが無意識にリピートする食品や飲料の多くが、この「至福ポイント」を狙って設計されています。

では、なぜ人間は「ほどほどの甘さ」を好むのでしょうか?その背景には、進化の歴史と脳の報酬系、味覚の生理学が深く関わっています。

脳は“適度な糖分”に最も強く反応する

糖分は、私たちの体にとって即効性のあるエネルギー源です。人間は進化の過程で、甘味=エネルギーのサインとして認識するようになりました。甘味を感じると、脳内の報酬系(ドーパミン系)が刺激され、「快感」や「幸福感」が生まれます。

ただし、ここで重要なのは「糖分が多ければ多いほどドーパミンが増えるわけではない」という点です。

アメリカの食品科学者ハワード・モスコウィッツ博士が1970年代に行った実験では、ヨーグルトやトマトソース、清涼飲料などに含まれる糖分を変化させ、どの濃度が最も“美味しい”と感じられるかをテストしました。その結果、すべての食品で「特定の糖分濃度」を超えると、美味しさの評価が逆に低下することが明らかになりました。

たとえば、炭酸飲料では糖度10〜12%(Brix)付近で美味しさの評価が最大になり、それを超えると「甘すぎる」「飲みにくい」といった評価が増えます。

これは単なる嗜好の問題ではなく、生理的な「過剰刺激への反発」と捉えることができます。

なぜ“甘すぎる”と感じるのか:味覚の恒常性

人間の味覚には恒常性(ホメオスタシス)があり、過剰な刺激に対しては防御反応が働きます。

これは体のバランスを保つための仕組みで、たとえばしょっぱいものや、極端に甘いものを摂取すると「これ以上は危険だ」と脳が判断し、味覚に不快感を生じさせるのです。

また、甘味受容体(T1R2/T1R3)には刺激耐性があり、強い甘さに長時間さらされると、徐々にその刺激に“慣れてしまう”ため、同じ甘さでも満足感が減少します。これが、いわゆる味覚の鈍化です。

たとえば、毎日高糖質のデザートを摂取している人が、甘さ控えめのスイーツを「全然甘くない」と感じる一方、普段甘いものをあまり摂らない人は、それを「ちょうどいい」と感じる――この差は、味覚受容体の感度の違いに由来します。

年齢・文化・健康状態によって変化する「至福ポイント」

さらに興味深いのは、“味の至福ポイント”は人によって、また状況によって異なるという事実です。

- 子どもは大人より甘味に敏感で、より高い糖度を「美味しい」と感じやすい

- 高齢者は味覚が鈍化するため、甘さを強くしないと満足しにくい傾向がある

- 疲労時や低血糖状態のときには、脳が甘味を強く求める

- 地域によって好まれる甘味の濃さが違う(例:アメリカ南部はより高糖度の嗜好が強い)

つまり、“至福ポイント”は普遍的なものではなく、身体状態や文化的背景、食習慣によって移動する可変的な目標値と捉えるべきです。これは逆にいえば、「自分だけのちょうどいい甘さ」を意識的に設計することが可能である、ということでもあります。

家庭で“至福ポイント”を再現するために必要な視点

では、プロの食品開発者のように、家庭で甘さの“至福ポイント”を狙うにはどうすれば良いのでしょうか?その鍵は次の3点です。

- 糖度の調整(7〜10%が基本ライン):シロップや果汁の加減で味を調整

- 食べる人の嗜好と体調に合わせる:普段の食習慣や疲労度も考慮

- 他の味覚とのバランスを考える:酸味や塩味を足して相対的に甘さを引き立てる

これにより、糖分を控えながらも「満足感のある美味しさ」が実現できます。

至福ポイントとは“快楽と節度”の境界線

“味の至福ポイント”は、単なる「甘さの適量」ではありません。それは、人間の生理的欲求と心理的満足感が交差する、繊細なバランス地点です。

私たちは本能的に甘味を欲しますが、それを無制限に追求することは、かえって味覚の快楽を損なうリスクにもつながります。だからこそ、「ちょうどいい甘さ」を設計する力は、料理における最も高度な技術のひとつだと言えるのです。

次回、スイーツや飲み物を作る際には、「もっと甘く」ではなく、「もっと心地よく」甘さを設計する視点を取り入れてみてください。そこにこそ、本当の“至福の味”が潜んでいます。

甘さは「濃度」ではなく「設計」―糖分調整の3つの実践法

「甘い=砂糖をたくさん使うこと」と思い込んでいる人は少なくありません。しかし、実際には“甘さ”の感じ方は単純な糖分の量だけで決まるものではありません。

むしろ、「どのように甘さを感じさせるか」という設計次第で、少ない糖分でも十分な満足感を得ることができるのです。

ここで重要なのが、“甘味の設計”という視点です。これは味覚心理学や食品工学の世界で用いられるアプローチで、「素材」「組み合わせ」「タイミング」によって、糖度以上の満足感を創出する技術です。

家庭でも応用できる「糖分を控えても美味しさを引き出す3つの実践法」を解説します。

1. 「対比効果」で甘さを際立たせる:少ない糖でも“甘く感じる”技術

甘味は、ほかの味覚との“対比”によって強調される性質があります。特に、塩味や酸味をうまく組み合わせると、実際の糖分量を減らしても「甘い」と感じやすくなります。

たとえば:

- チョコレートに微量の塩を加える → 甘さが立体的に浮き上がる

- レモンやヨーグルトの酸味を加えたスイーツ → 甘味が引き立ち、後味はさっぱり

- 醤油や味噌の“旨み+塩気”と甘味の組み合わせ → 和菓子でよく使われる技法

味覚研究では、0.2〜0.4%の食塩添加で糖分感知閾値が25%も低下したという報告もあります(味覚認知研究・日本食品科学学会誌2021)。つまり、塩をうまく使えば、1割以上糖分を減らしても甘く感じさせることが可能なのです。

2. 「香り」で脳を欺く:バニラやシナモンは“甘さの錯覚”を生む

味覚は五感の複合体であり、実際には「香り」が味の印象の8割以上を占めているともいわれます。特に「甘さ」と結びついた香りを利用することで、糖分を減らしても満足感を高めることができます。

有効な香りの例:

- バニラ香:脳が「甘い」と強く連想する代表格

- シナモン香:菓子の香りと結びつき、少量でも“甘い印象”を増強

- キャラメル香・ロースト香:焦がし系の香りも甘味の錯覚を促進

アメリカ・ノースカロライナ大学の研究では、バニラ香を加えた低糖ヨーグルトを与えたところ、甘さの満足度が23%向上したという結果が出ています。これは、嗅覚が“甘い”という記憶と強く結びついているためです。

家庭での活用法としては、砂糖の量を減らしたスイーツに香りづけのスパイスを加えるだけで、劇的に満足度を向上させることが可能です。

3. 「口当たり」と「温度」で甘さの知覚をコントロール

意外に知られていないのが、食感(テクスチャー)や温度も甘さの感じ方に大きく影響するという事実です。

食感の工夫:

- なめらかでクリーミーな食感 → 甘味が長く口に残り、強調される

- ざらつきやパサつき → 甘さが逃げやすく、味がぼやける

たとえば、同じ糖度でも、プリンやムースのようにとろける食感のものは、甘さの残像が長く、より「濃厚に」感じられます。

温度の工夫:

- 冷たいと甘さを感じにくくなる(味覚の閾値が上昇)

- 温かいと甘味が強く感じられる(味覚の感度が向上)

この特性を利用すれば、アイスクリームなどの冷菓では、糖度を少し上げる必要がある一方、温かい飲み物や焼き菓子では糖度を抑えても十分甘く感じられるということになります。

たとえば、15℃前後で提供するパンケーキは、糖度7〜8%でも「十分甘い」と感じるのに対し、5℃以下のデザートでは糖度9〜10%が必要になるケースもあります(味覚温度感受研究・国立栄養研究所データより)。

甘さは「量」ではなく「体験」として設計する

これらの実践法からわかるのは、甘さとは単なる糖分の量ではなく、味・香り・食感・温度の総合的な体験によって感じられるものだということです。

つまり、糖分を減らしても、「おいしい」と感じさせることは十分に可能であり、それは“甘味の演出力”とも言えます。

市販のスイーツや飲料は、万人向けの強い甘さに偏りがちですが、家庭では「自分や家族にとってちょうどいい甘さ」を細かく設計する自由があります。

それは健康への配慮であると同時に、食をより豊かに楽しむクリエイティブな技でもあるのです。

これからの時代は、“減らす甘さ”ではなく、“感じさせる甘さ”へ。甘さの新しいデザインが、日常の食体験を変えていきます。

Q & A

Q1. 「ちょうどいい甘さ」はどうやって見つければいいの?

A.

「ちょうどいい甘さ」は人によって異なりますが、そのヒントは味のバランスにあります。単に砂糖を増やすのではなく、香りや温度、酸味や塩味など他の要素との組み合わせによって甘さを引き立てることで、少ない糖分でも満足感を得られます。また、味覚センサー技術を使えば、自分や家族の味覚傾向を数値化して分析することも可能になってきています。

Q2. 家庭で「味の至福ポイント」を再現する方法はありますか?

A.

はい、いくつかの工夫で家庭でも再現可能です。ポイントは、甘味を「量」でなく「感じさせ方」で調整すること。たとえば、温度を少し上げる(甘さを強く感じる)、塩をほんの少し加える(甘味を引き立てる)、香りの高い素材を使うといったテクニックがあります。また、同じ糖度でも「滑らかな口当たり」や「香りの余韻」で満足感が増すため、味の設計全体を考えることが鍵になります。

Q3. 甘味センサーって一般家庭でも使えるの?どんなメリットがあるの?

A.

最近では、小型化された家庭用の甘味センサーが登場し始めており、スマホアプリと連携して自分の“甘さの好み”を見える化するサービスも登場しています。これにより、「どのレシピが自分の甘味指標に合っているか」「子どもや高齢者が好む甘さにどう調整すべきか」などを科学的に把握できるようになります。将来的には家庭でのパーソナライズド調理が主流になる可能性もあります。

▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。

▼また、以下のリンク先の記事もお薦めです。