朝起きたときから頭が重く、集中できない。

目の前の仕事に取り掛かろうとしても、なぜかやる気が出ず、ミスばかり。

「寝ても疲れが取れない」「気力が続かない」「考えるのが面倒になってきた」──。

そんな感覚に覚えがある方も多いのではないでしょうか。

このような状態は、決して「怠けている」わけでも「気合いが足りない」わけでもありません。

実はそれ、“脳疲労”のサインかもしれません。

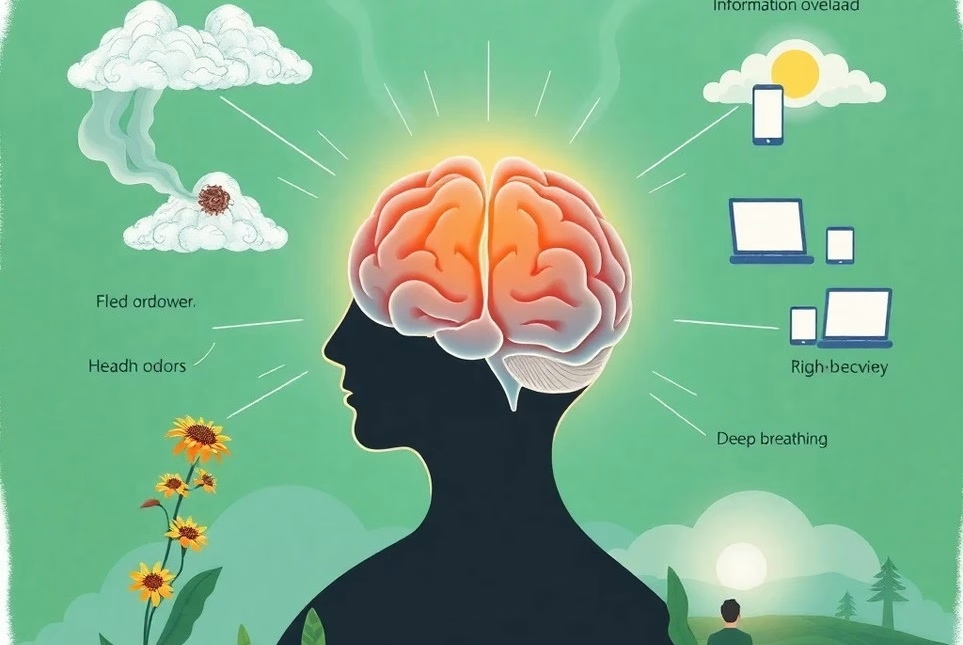

脳疲労とは、脳が情報の処理や感情のコントロールをしすぎて、エネルギーが枯渇した状態のこと。

スマホの通知、職場での判断、家事の段取り、人間関係の気遣い──私たちの脳は、日々膨大な負荷を受け続けています。

そしてその疲労は、肩こりや胃痛のように“目に見える症状”では現れにくいため、自覚しにくいという厄介な特徴があります。

いつの間にか、判断力が落ちたり、イライラしやすくなったり、睡眠の質まで悪くなっている。

でも、忙しさの中で「それが脳の疲れのせいだ」と気づく余裕もないまま、どんどんバランスを崩していく──。

それが、今の日本社会で多くの人が抱えている“静かな不調”です。

あなたは今、「なんとなくしんどい」「自分らしくない」と感じていませんか?

その違和感に気づくことこそが、実は“立て直し”のスタート地点になります。

「脳が疲れているとき、私たちの中で何が起きているのか」、そして「今日からできる対策」について、専門的な知見と日常で活かせる実践法を交えてわかりやすく解説します。

目に見えない“脳の疲れ”に向き合うことで、思考も感情も、もう一度あなたらしさを取り戻すことができるはずです。

脳疲労がもたらす「見えない不調」の正体──思考力や判断力がなぜ落ちるのか

日々の仕事や生活の中で、「集中できない」「頭がぼんやりする」「判断ミスが増えた」といった自覚がある人は少なくありません。

これらの状態は、医学的には「脳疲労」と呼ばれ、単なる身体的疲労とはまったく異なる性質を持つ“見えない不調”です。肉体は元気でも、頭の中だけが疲れ切っている――

この状態が続くことで、パフォーマンスだけでなく、心身のバランスも崩れていく危険があります。

脳疲労の正体を科学的視点から探り、なぜそれが集中力や判断力の低下につながるのかを考察します。さらに、誰にでも起こり得るこの症状が現代社会でどれほど深刻な問題となっているのか、考察していきます。

脳疲労とは何か? ──その仕組みと働きすぎる脳の限界

脳疲労とは、文字通り「脳が疲れる状態」を指しますが、もう少し踏み込むと、それは「脳の神経系が長時間にわたって過剰に働き続けることにより、神経細胞が正常に機能しなくなる状態」と定義されます。

私たちの脳は、何もしていないように見えるときでも、思考・感情・注意・記憶といった複数の情報を同時に処理しています。この時、脳内では大量の神経伝達物質(とくにドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリンなど)が分泌され、シナプス間での情報伝達が行われています。

しかしこの神経伝達物質には“限界”があり、連続して使い続けると枯渇状態に陥り、情報の伝達効率が急激に低下します。

これがまさに「思考が遅くなる」「ぼーっとする」「やる気が出ない」といった状態の原因です。つまり、脳疲労とは一種の“神経系のガス欠”のようなものだと言えるでしょう。

データで見る脳疲労──自覚症状の裏にある深刻な影響

2021年に厚生労働省が発表した「職場のメンタルヘルスに関する調査報告」によると、ビジネスパーソンの実に約72.5%が「仕事中に集中力の低下を感じたことがある」と回答しています。

また、「頭が働かない」といった“思考機能の鈍化”に言及する声も多く、脳疲労は働く人々の共通課題となっていることが分かります。

さらに、ある脳科学研究(大阪大学大学院人間科学研究科の調査)では、8時間以上の連続作業によって脳の前頭前野の血流が平均約35%も低下することが明らかになっています。

前頭前野は“意思決定”や“論理的思考”を司る重要な領域であり、ここがうまく働かなくなると、些細な判断ミスや優先順位の混乱が頻発します。

このような状態が慢性化すると、自分でも気づかないうちに「疲労しているのに仕事を続けてしまう」→「効率が落ちる」→「さらに集中できなくなる」という悪循環に陥り、最終的には燃え尽き症候群(バーンアウト)やうつ状態に移行するケースもあるのです。

現代社会が引き起こす「脳過労」──マルチタスクとデジタル疲労

現代人の生活は、常に「情報」に囲まれています。スマートフォンの通知、SNSのタイムライン、メールやチャットでのやりとり…。私たちの脳はこうした刺激に反応するたびに、無意識にエネルギーを使い続けているのです。

脳科学者の中野信子氏は、「現代人の脳は“マルチタスク状態”に常時さらされており、それが脳の処理能力を著しく削っている」と述べています。特にSNSやYouTubeなどの「短時間に多くの情報が切り替わる」メディアは、脳の切り替え頻度を異常に高め、集中のスパンを細切れにしてしまいます。

2023年にアメリカ心理学会(APA)が行った調査では、「スマホ通知を1日平均60回以上受け取っている人」は「1日に5回以上脳の疲労感を覚える」と回答する割合が全体の2.4倍にのぼりました。このように、外部刺激の多さが脳疲労を加速させている実態が浮き彫りになっています。

「見えない不調」は、なぜ放置されやすいのか?

脳疲労の厄介な点は、「目に見えない」「言語化しづらい」ことにあります。肩こりや発熱と違い、自分自身でも「何かがおかしい」と感じたときには、すでにかなりの疲労が蓄積されていることが多いのです。

また、企業や学校ではいまだに「精神的に頑張れば何とかなる」「やる気の問題」として処理される傾向があり、個人がサインに気づいても“休むこと”への罪悪感を抱きやすい構造があります。

しかし、判断力・注意力の低下は、仕事だけでなく、交通事故、金銭トラブル、人間関係の悪化など、現実的なリスクにも直結します。脳疲労のサインを「無視する」ことこそが、最大の危機なのです。

脳は「回復する臓器」である──その第一歩は「気づくこと」

幸いなことに、脳は他の臓器と同じく「回復する力」を持っています。十分な睡眠、適切な栄養、ストレスコントロール、そして何より「自分の脳が疲れていることに気づき、ケアする」という意識があれば、脳は驚くほどのスピードで機能を取り戻します。

たとえば、1日7時間以上の睡眠を1週間続けた人は、脳機能テストで「前頭前野の活性度が通常の1.4倍にまで回復した」という実験結果も報告されています(筑波大学・睡眠研究チームの調査)。

脳の不調は心の不調にも波及しやすく、逆もまた然りです。だからこそ、自分の思考や感情の変化に敏感になり、「何となくぼーっとする」「最近の自分は変だ」と感じたときには、それを“脳疲労のサイン”として正しく受け止める必要があります。

「脳の不調」は、あなたの責任ではない

脳疲労とは、現代社会に生きる私たちが誰でも抱える可能性のある「見えない病」のようなものです。決して、怠けているわけでも、能力が足りないわけでもありません。むしろ、真面目で努力家な人ほど、自分の限界に気づかず、気がつけば脳がフル回転で悲鳴をあげているのです。

この状態を放置すれば、仕事の生産性が落ちるだけでなく、自分自身の人生の質そのものが損なわれていきます。脳の声に耳を傾け、正しくケアしていくことこそが、最も効果的な“仕事術”であり、“セルフマネジメント”なのです。

「思考力が落ちているかも」と思ったその瞬間が、再起動のサイン。脳疲労に気づくことが、回復への第一歩です。

「臭いで脳が疲れる」?──集中力を奪う見落とされがちな要因

私たちは日々、膨大な情報に囲まれて生活しています。音、光、映像、言葉、気温、湿度──その中でも特に意識されにくいのが「におい(嗅覚刺激)」です。しかし、実はこの“におい”こそが、集中力や判断力の低下、脳の疲労に密接に関係していることが、近年の神経科学研究で明らかになりつつあります。

「臭いが原因で集中できない」という声は、SNSやビジネス系のコミュニティでも頻繁に見られます。「職場の換気が悪く、午後になると頭が痛くなる」「同僚の柔軟剤が強すぎて集中力が途切れる」といった投稿は、単なる気のせいではありません。それは、嗅覚刺激が脳の中枢に直接作用している“生理的な現象”なのです。

においと脳の関係、特に「悪臭」が脳疲労や集中力低下をどのように引き起こすのかについて、解説します。

嗅覚は「本能に直結する感覚」──脳とにおいの意外な関係

視覚や聴覚といった他の感覚は、一度「視床」という脳の中継地点を経てから処理されます。しかし、嗅覚だけは唯一、大脳辺縁系という“感情”や“記憶”を司る領域にダイレクトに届く感覚です。これが意味するのは、においに対しては「理屈抜きで反応してしまう」ということです。

とくに反応が強いのが、扁桃体(へんとうたい)と呼ばれる脳領域です。ここは恐怖や嫌悪といったネガティブな感情を処理する中枢で、悪臭を感じた瞬間に、反射的に活動が高まることが分かっています。

2007年の米国スタンフォード大学の研究では、「腐敗臭」を嗅いだ被験者の扁桃体の活動が通常時の2.3倍に増加し、前頭前野(集中や判断をつかさどる領域)の活動が15〜20%減少したことが報告されています。

つまり、不快なにおいを感じている間、脳は「集中・判断・記憶」の働きを抑えてでも“防衛反応”を優先している状態なのです。これは原始的で強力な生存本能であり、決して無視できるものではありません。

集中できないのは“においのせい”?──現代社会の「悪臭ストレス」

現代の私たちが置かれている環境には、「強すぎる人工香料」「密閉空間での体臭」「劣化した空調のにおい」など、脳にとって不快な刺激が多数潜んでいます。

特に都市部では、オフィスや交通機関など“換気が悪く、においがこもりやすい”空間が多いため、「脳疲労の引き金」としての悪臭ストレスは見過ごせません。

実際、東京都の産業医協会が2022年に行った調査によれば、「職場のにおいが原因で集中力が低下した経験がある」と答えた人は全体の46.7%にものぼりました。

さらに、柔軟剤・香水など“よかれと思って使っている香り”が周囲に悪影響を与えているケースも多く、対人関係のストレスにも直結しているのが現実です。

SNSでは、「#香害」というハッシュタグが数千件の投稿を集めており、「満員電車での香水がつらい」「隣の席の人の整髪料で頭が痛くなる」といった声が後を絶ちません。

これは一部の敏感な人だけの問題ではなく、誰にでも起こり得る“嗅覚ストレスによる脳疲労”なのです。

においがもたらす“無自覚な集中力低下”──あなたの脳はすでに疲れているかもしれない

ここで見逃してはならないのが、「においによる集中力の低下は、本人が気づきにくい」という点です。悪臭を感じても、それが徐々に“背景化”されて意識から外れることがあります。しかし、脳はずっと無意識のうちに防衛モードを維持しており、エネルギーを消耗し続けているのです。

その結果、以下のような「無自覚の不調」が現れることがあります:

- 文章の読解力が落ちる

- 計算ミスが増える

- 話している内容がまとまらない

- 急に眠気を感じる

- イライラしやすくなる

これらはすべて、前頭前野の活動低下と関係しています。たとえば、ある実験では、悪臭の中で作業した被験者グループは、無臭環境下のグループと比べて単語記憶テストの正答率が約18%低下したと報告されています(出典:Journal of Environmental Psychology, 2014)。

つまり、「においに気づかない=影響がない」ではなく、「気づかないうちにパフォーマンスを落としている」ことがあるのです。

脳にとって快適な“におい環境”とは?──悪臭を排除し、好ましい香りを活用する

では、脳疲労を軽減するために、私たちは日常でどのように“におい環境”を整えれば良いのでしょうか。ポイントは2つです。

① 不快なにおいの回避

- オフィスの換気を徹底する

- 柔軟剤・香水は控えめに

- 人が集まる空間では無香料製品を選ぶ

- 古い空調設備のフィルター掃除を定期的に行う

このように、「においを出さない配慮」と「においをこもらせない工夫」が、職場や家庭における集中力維持に不可欠です。

② 好ましい香りの活用

一方で、特定の香りには「脳をリラックスさせ、集中力を高める効果」があるとされています。

- ラベンダー:リラックス効果が高く、ストレス軽減に有効

- ペパーミント:覚醒作用があり、集中力や注意力を高める

- ローズマリー:記憶力の改善効果が示唆されている

日本アロマ環境協会の2023年調査によると、これらの香りを使った職場のアロマ導入後、「集中力が上がった」と回答した人は全体の61.2%にも達しています。

香りはあくまで“補助的なツール”ですが、適切に使えば脳の働きをサポートし、作業効率や精神の安定を高める手段となり得るのです。

においを制する者が、集中力を制する

「におい」は、私たちが意識する以上に脳に深く影響を与える“情報”です。とりわけ、悪臭は脳を過剰に刺激し、防衛モードに切り替えてしまうため、知らず知らずのうちに集中力や判断力を奪っていきます。

現代社会はにおいの刺激にあふれた環境であり、その多くは無意識のうちにストレス源として蓄積され、やがて脳疲労となって表出します。しかし、においへの感度を高め、環境を整えることで、こうした“見えない集中力低下”を未然に防ぐことは可能です。

明日から、空間のにおいを少しだけ意識してみてください。もし何か違和感を感じたら、それはあなたの脳が発しているSOSかもしれません。においを味方にすることが、あなたの脳を守り、思考をクリアに保つ第一歩となるのです。

今日から実践できる「脳疲労」回復のテクニック──科学に裏付けられたシンプルな4つの習慣

「最近集中できない」「ミスが増えた」「アイデアが出てこない」。そんなとき、多くの人は「気合いが足りない」「根性で乗り越えよう」と自分を責めがちです。しかし、これは精神力の問題ではなく、「脳疲労」による神経機能の低下が原因であるケースが少なくありません。

脳疲労は、脳の神経細胞が過剰な情報処理を強いられ、活動効率が落ちている状態。私たちは日々の仕事や生活の中で、スマホ通知、会話、判断、決断、感情コントロールといった多くの負荷を脳にかけ続けています。そしてその積み重ねが、知らず知らずのうちに“脳のエネルギー切れ”を引き起こしているのです。

脳の疲れを感じたときに「今日からすぐにできる」「科学的に効果が実証されている」シンプルな脳疲労回復法を4つ解説します。いずれも特別な道具や大がかりな準備は不要です。少しの意識と習慣の変化で、脳は回復していくと思います。

① 25分集中+5分休憩「ポモドーロ・テクニック」で脳を守る

長時間の集中作業は、脳にとって大きな負荷となります。特に前頭前野(集中・判断をつかさどる脳の領域)は、思考活動の中心として常にエネルギーを消耗しています。

ここで有効なのが、「ポモドーロ・テクニック」という時間管理法です。これは、25分間の集中作業の後に5分間の休憩を取るというシンプルなサイクルを繰り返す方法で、1990年代にイタリアのフランチェスコ・シリロ氏によって提唱されました。

ある実験(University of Illinois, 2011)では、1時間ぶっ通しで作業したグループよりも、25分作業→5分休憩を4回繰り返したグループのほうが正確さと集中力が約18%向上したと報告されています。

これは、脳に小さな「回復の時間」を与えることで、神経細胞の過活動を防ぎ、安定した思考を維持できるためです。

ポモドーロは以下のように実践できます:

- ① タスクを明確にする

- ② タイマーを25分にセット

- ③ 作業に没頭

- ④ タイマーが鳴ったら5分間ストレッチや深呼吸でリセット

- ⑤ これを4回繰り返したら、15分以上の長めの休憩

スマホアプリやPCタイマーを使えば、誰でもすぐに取り入れられる効率的な方法です。

② 香りは脳のスイッチ──アロマの活用で集中力を補う

前で説明した通り、においは脳に直接作用する数少ない感覚のひとつです。特に「好ましい香り」は、扁桃体を落ち着かせ、前頭前野の働きを安定させることで、集中力の維持やストレス軽減に効果を発揮します。

おすすめは以下の3種類のアロマオイル:

- ラベンダー:鎮静効果が高く、緊張や焦燥をやわらげる

- ペパーミント:覚醒作用があり、眠気やだるさを吹き飛ばす

- ローズマリー:記憶力や作業効率を高めるとされる

実際に、日本アロマ環境協会の2022年の調査では、これらの香りを作業環境に取り入れた人のうち、「集中しやすくなった」と回答した割合は64.1%に達しています。

アロマディフューザーを使用するだけでなく、次のような方法も手軽で効果的です:

- ハンカチに1滴アロマを垂らす

- デスクにアロマストーンを置く

- マスクスプレーやロールオンアロマを使う

においは「無意識の環境要因」なので、香りに敏感な人が周囲にいる場合は、無香空間とのバランスも考慮すると良いでしょう。

③ 脳が喜ぶ栄養は“神経伝達物質”を支える食事

脳が疲れると、「もう考えられない」「決められない」と感じることがあります。これは、神経伝達物質(セロトニンやドーパミンなど)の原料となる栄養素が不足している可能性があります。

中でも特に重要なのが、以下の3つの栄養素です:

- タンパク質:アミノ酸を構成し、神経伝達物質の原料となる

- ビタミンB群:神経系の代謝を助け、脳のエネルギー生成に必要不可欠

- オメガ3脂肪酸(DHA・EPA):脳細胞の膜を保護し、認知機能をサポート

たとえば、ビタミンB1が不足すると「イライラ・記憶力低下・疲労感」などの症状が出やすくなることが知られています。これは白米中心の食生活が原因となることもあり、日本人に多い傾向です。

「脳に効く食材」としては:

- 納豆・豆腐・卵(タンパク質+ビタミンB群)

- 鯖・イワシ(DHA・EPA)

- バナナ(トリプトファン→セロトニンの材料)

- 玄米・全粒粉パン(ビタミンB1が豊富)

また、水分不足は思考スピードの低下につながるため、1日1.5〜2Lの水分補給も忘れずに行いましょう。

④ デジタルデトックス──「何もしない時間」が脳を救う

スマートフォンやPCの使用は、脳にとって“終わりのない刺激”を与え続ける行為です。通知、スクロール、切り替わる情報…。これらの断片的な情報処理は、脳のワーキングメモリを酷使し、疲労を蓄積させます。

アメリカのカリフォルニア大学の調査では、スマートフォンを1日3時間以上使用する人は、記憶力テストの成績が平均12%低下するという結果が報告されています。また、SNSや動画視聴のしすぎは「思考の一貫性」を破壊し、注意力の持続時間を短くすることもわかっています。

そこで提案したいのが、「1日30分だけ、意図的にデジタルから離れる時間を持つ」という方法です。いわゆる“デジタルデトックス”は、脳に“静かな回復の時間”を与え、神経の再生や記憶の整理を促進します。

やり方は以下のように簡単です:

- 朝起きてから30分間スマホを見ない

- 夜寝る前1時間、画面から離れる

- 通勤中にSNSを開かず、景色や音に集中する

この“意識的な無刺激時間”が、脳の情報整理能力を回復させ、結果として思考力と集中力を取り戻す大きな助けになります。

脳疲労の回復は、ほんの少しの習慣から始まる

脳疲労は、現代人にとって避けがたい問題です。仕事、学習、人間関係…。私たちは毎日、大量の決断と処理を求められています。しかし、脳は“機械”ではありません。使いすぎればオーバーヒートし、回復しなければ性能は落ちていく一方です。

今回紹介した4つの習慣──

- ポモドーロ・テクニック

- アロマによる嗅覚刺激の活用

- 脳を支える栄養摂取

- デジタルデトックスによる静寂時間

これらはすべて「今日から」「誰でも」「無料で」始められるものです。そしてその効果は、科学的に裏付けられており、あなたの脳を確実に回復へと導いてくれます。

もし今、「疲れているのに、なぜか眠れない」「仕事が進まない」と感じているのなら、それは“脳が休ませてほしい”というサインかもしれません。小さな習慣の積み重ねが、思考力と集中力の質を根本から変えてくれるはずです。

▼以下のリンク先の記事もお薦めです。

★この記事について:質問と答え

Q1. 脳疲労とは何ですか?どんな症状があるのでしょうか?

A. 脳疲労とは、脳が長時間にわたって情報処理や感情のコントロールを続けることで、神経機能の働きが低下してしまう状態を指します。主な症状には、「集中力の低下」「判断ミスの増加」「感情の起伏が激しくなる」「寝ても疲れが取れない」「言葉が出にくい」などがあり、日常生活にじわじわと影響を及ぼします。

Q2. なぜ悪臭や強い香りが集中力を奪うのですか?

A. 嗅覚は、視覚や聴覚と異なり、脳の感情中枢である扁桃体や記憶中枢である海馬に直接影響を与える感覚です。特に悪臭は、防衛反応として扁桃体を過剰に活性化させ、集中や判断をつかさどる前頭前野の活動を妨げます。そのため、不快なにおいが続く環境では無意識のうちに集中力や思考力が低下してしまいます。

Q3. 脳疲労を回復させるために、日常でできることはありますか?

A. はい、今日から実践できる脳疲労回復法はいくつもあります。代表的なものは、25分作業+5分休憩の「ポモドーロ・テクニック」、アロマを使った嗅覚刺激の調整、脳に必要な栄養(ビタミンB群・タンパク質・DHAなど)の摂取、そしてスマホやPCから一定時間離れる「デジタルデトックス」など。これらの習慣を取り入れることで、脳の回復力は高まります。

▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。