ビタミンDは、私たちの健康にとって重要な役割を果たします。

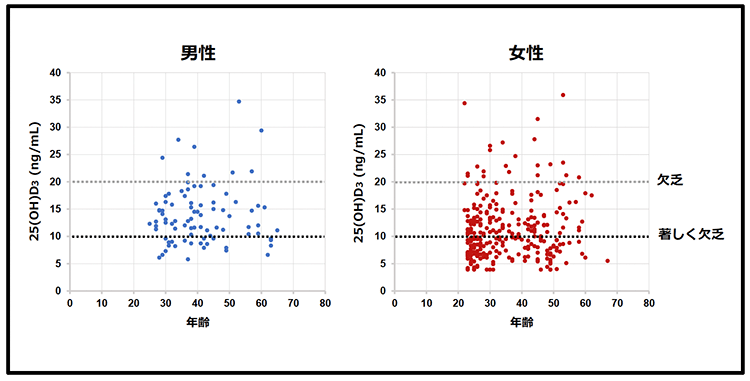

しかし、コロナ禍では、新型コロナウイルス感染症患者受け入れ病院でハイリスク医療従事者を対象として調査を行ったところ、ビタミンDの欠乏が顕著にみられました。

コロナ禍で医療従事者のビタミンD欠乏が顕著

この研究結果は医療従事者だけでなく、長期間の屋内生活をしている方は、適度な日光浴もしくはビタミンDの補充(食事、サプリメント、薬剤)が重要である可能性を示唆しました。コロナ禍で医療従事者のビタミンD欠乏が顕著 | 国立成育医療研究センター (ncchd.go.jp)

さらに、日本人の多くもビタミンDが慢性的に不足しているとの報告があります。

令和元国民健康・栄養調査によると、日本人のビタミンDの平均摂取量は6.9㎍です。

日本人の食事摂取基準(2020年版)では1日の摂取の目安量が、18歳以上の男女ともに8.5㎍(マイクログラム)、耐用上限量が100㎍と設定されています。

ビタミンDの働きと1日の摂取量 | 健康長寿ネット (tyojyu.or.jp)

ここでは、ビタミンD不足のリスクとその影響、そして適切な摂取量について解説します。

ビタミンD不足のリスクと影響

ビタミンDは、骨代謝だけでなく、がん、心血管疾患、糖尿病、神経変性疾患、精神疾患、感染症などのさまざまな疾患の予防に重要な役割を果たすプロホルモンです。

ビタミンD不足は、骨の軟化や筋肉の弱化、神経伝達や筋肉の収縮の異常など、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。

特に医療従事者にとっては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、外出自粛が求められ、その影響でビタミンD欠乏症の有病率が上昇したことが報告されています。

ビタミンDレベルの低下は易感染性につながり、COVID-19の罹患や重症化のリスクを高めてしまうことも懸念されています。

ビタミンDの適切な摂取量

ビタミンDの適切な摂取量は年齢や性別により異なります。日本人の食事摂取基準(2020年版)では、18歳以上の男女ともに1日の摂取の目安量が8.5㎍(マイクログラム)、耐用上限量が100㎍と設定されています。

ビタミンDの1日の摂取の目安量と耐用上限量をIU(国際単位)に換算すると以下の通りです。

- 1日の摂取の目安量: 8.5㎍ = 8.5㎍ × 40 IU/㎍ = 340 IU1

- 耐用上限量: 100㎍ = 100㎍ × 40 IU/㎍ = 4000 IU1

したがって、ビタミンDの1日の摂取の目安量は340 IU、耐用上限量は4000 IUとなります。この換算は、1㎍のビタミンDが40 IUという換算係数を使用しています。

しかし、日照に恵まれている日本では、健常人が適度な日光のもとで通常の生活をしている場合、ビタミンDが不足することは少ないと考えられます。

ビタミンDを多く含む食品

ビタミンDは、きのこ類、魚介類、卵類、乳類に多く含まれています。

ビタミンDは脂溶性なので、脂質を含む動物性食品から摂取したほうが吸収されやすいです。また、きのこ類でも炒め物や揚げ物にして油とともに摂取することで吸収率を上げることができます。

結論

ビタミンD不足は、医療従事者だけでなく、一般人にも広く見られる問題です。

適切な摂取量を理解し、日光浴や食事から適量のビタミンDを摂取することで、健康を維持することが可能です。

特に、日光に当たる機会が少ないと感じている人は、意識して食事からビタミンDを摂取することが大切です。