朝起きたとき、あるいは長時間のデスクワークの後、ふと腰に感じる鈍い痛み。それがいつの間にか当たり前になって、湿布や市販の痛み止めでごまかしながら、何となくやり過ごしていませんか?――実はそれ、「筋筋膜性腰痛」という症状かもしれません。

筋筋膜性腰痛とは、腰回りの筋肉やその表面を覆う「筋膜」が硬くなったり癒着したりすることで生じる痛みのことを指します。姿勢の乱れや筋肉の使い過ぎ、逆に運動不足など、原因はさまざまですが、現代人の生活習慣と密接に関係していることが大きな特徴です。

特に近年では、「テレワーク疲れ」や「運動不足」「ストレス」によってこの筋筋膜性腰痛に悩む人が急増しており、検索でも「筋筋膜性腰痛 セルフケア」「筋筋膜性腰痛 ストレッチ」「筋筋膜性腰痛 原因」などのキーワードの検索回数が顕著に伸びています。つまり、多くの人が「どうにかして自分で治したい」と思っているということです。

しかし、それでも病院に行くほどではないと思って放置してしまう……そんな方が多いのではないでしょうか?

「腰痛は歳のせい」「一時的な疲れだから」と思い込んでいませんか?

その痛み、実は放っておくと慢性化し、日常生活にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

本記事では、筋筋膜性腰痛の原因を紐解き、誰でも自宅でできるセルフケア方法や、再発を防ぐための予防法までを紹介します。

まずは、「自分の腰痛はどのタイプなのか?」を一緒に見つけるところから始めてみませんか。

自分自身も発症したこの症状は、左腕と後ろに回した時や、便座から立ち上がろうとしたときに強い痛みを感じ、年齢の影響もあるのか痛みの治まり方がとてもゆっくりだったので事態を深刻に考えてしまったりしたんですけど、痛みの原因を自分なりに特定して、根気を持ってストレッチやマッサージをしていたら、どんどん良くなって痛みは治まっていきました。個人的な印象としては、何もせず沈痛シップを貼ったりするだけの場合、5日経っても痛みはほとんど変わりませんでしたが、積極的にストレッチとマッサージを続けたら3日目ぐらいには、左後ろに腰を回してもほとんど痛みは無くなりました。寝不足が2・3日続いた日の椅子に座ったりして比較的安静な時に発生しているような気がします。。

以下の事例に心当たりのある人は「筋筋膜性腰痛」の可能性が高いかもしれませんよ。自分の場合は事例3です。右肩甲骨の周りの筋膜がガチガチになったのと合わせて、一時は「人生詰んだ」と思いました。

事例1:育児中の抱っこによる腰とお尻の痛み

子供を頻繁に抱っこする生活が続く中で、左の腰からお尻にかけての痛みを感じるようになりました。特に子供を抱き上げる際や長時間抱っこを続けた後に痛みが強く、育児にも支障をきたすようになりました。

事例2:デスクワーク中の違和感から始まった痛み

長時間のデスクワークを続けていたある日、左の腰からお尻にかけて鈍い痛みを感じ始めました。最初は軽い違和感程度でしたが、日を追うごとに痛みが増し、椅子から立ち上がる際や歩行時に強く感じるようになりました。特に朝起きた直後や長時間同じ姿勢を続けた後に痛みが顕著で、日常生活にも支障をきたすようになりました。

事例3:長時間の運転による痛みの悪化

仕事で長時間の運転を続けていたところ、左の腰からお尻にかけての痛みが徐々に強くなっていきました。特に車から降りる際や階段を上る際に痛みを強く感じます。

事例4:重い物を持ち上げた際の違和感からくる痛み

引っ越し作業中に重い家具を持ち上げた際、左の腰からお尻にかけてピリッとした痛みを感じました。その後、立ち上がる際や前かがみになる動作で痛みが増し、日常の家事や仕事にも影響を及ぼすようになりました。

事例5:スポーツ中の急な痛みの発生

ランニングをしている最中、左の腰からお尻にかけて鋭い痛みが走りました。最初は筋肉痛かと思い休息をとりましたが、数日経っても痛みは引かず、むしろ悪化していきました。特に坂道を上る際や急な方向転換をする際に痛みが強く、思うように走れなくなりました。

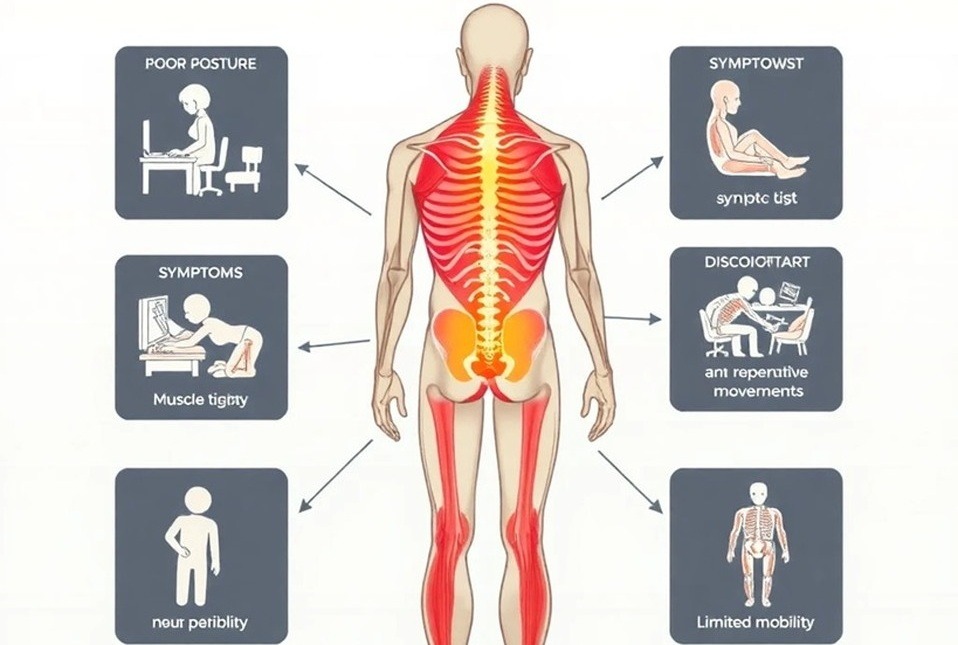

筋筋膜性腰痛の原因と症状

筋筋膜性腰痛は、慢性的な腰痛の中でも特に頻度が高く、腰痛全体の60〜85%を占めるとされています。レントゲンやMRIでは明らかな異常が見つからないことが多いため、原因が不明とされる「非特異的腰痛」に分類されることが多いですが、実際には筋肉と筋膜の過緊張や炎症によって引き起こされる現実的な痛みのメカニズムが存在します。

筋筋膜性腰痛の理解を深めるには、「筋肉と筋膜の役割」と「痛みのメカニズム」を丁寧に紐解くことが重要です。また、症状の特徴を把握することで、他の疾患との鑑別や的確なセルフケア、リハビリの設計に役立ちます。

筋膜と筋肉が腰痛に関与する理由

筋膜は筋肉を包む薄い膜状の組織で、体全体をネットのように張り巡らされています。この筋膜は単なる「包み」ではなく、力の伝達や筋肉の滑走性の調整、姿勢の維持に重要な役割を果たします。

たとえば、長時間の座位、悪い姿勢、繰り返される同じ動作などにより、筋肉が常に緊張した状態になると、筋膜も癒着し、滑りが悪くなります。その結果、局所的な炎症や血行不良が生じ、筋膜内にトリガーポイント(圧痛点)が形成され、これが痛みを発生させます。

注目ポイント:なぜ「左の腰からお尻」に痛みが出るのか?

「左の腰からお尻が痛い」という症状は、典型的に腰方形筋や中殿筋、梨状筋などの筋肉の筋筋膜性疼痛によって説明されます。これらの筋肉は、骨盤を安定させ、体幹と下肢の動きをつなぐ重要な部位にあります。

特に中殿筋や梨状筋が硬くなると、骨盤が後傾しやすくなります。骨盤が後傾すると腰椎の前弯(S字カーブ)が失われ、腰方形筋が無理に引き延ばされ、筋肉に持続的な負荷が加わる状態になります。これが筋膜を巻き込みながら、鈍痛や重だるい違和感を生み、慢性腰痛の原因になります。

筋筋膜性腰痛の代表的な症状

筋筋膜性腰痛は、明確な外傷や急な動きがなくても、日常の姿勢や動作の積み重ねによって徐々に症状が出現します。そのため、多くの患者は初期症状に気づかず、悪化してから受診する傾向にあります。

主な症状の特徴

- 鈍くて重い痛みが続く:鋭い痛みというより、「重だるい」「鈍い」「じわじわと不快」と表現されることが多い。

- 運動制限はないが、動くと痛い:腰をひねる、前かがみになる、起き上がるといった動作で痛みが増す。

- 朝や長時間座った後に悪化:安静で一時的に楽になっても、同じ姿勢の継続で再び痛みが出る。

- 押すと痛むポイントがある:腰方形筋や中殿筋など、トリガーポイントが存在し、押すと「そこそこ!」という再現性の高い痛みを感じる。

- しびれがない:神経症状がないことが多く、坐骨神経痛とは異なる。

このように、筋筋膜性腰痛の最大の特徴は「動作や姿勢と痛みの関連が強いこと」です。神経根圧迫を伴う腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症と違い、足への放散痛やしびれは原則として見られません。

数値で見る筋筋膜性腰痛の実態

- 腰痛患者の約85%が非特異的腰痛で、そのうち約60%が筋筋膜性であるとする研究もあります(日本整形外科学会ガイドラインより)。

- トリガーポイントが関与している腰痛は全体の55〜90%とされ、明らかに高頻度です(Simonsらの筋膜痛研究より)。

- 筋筋膜性疼痛を抱える人のうち、約7割以上がデスクワークなど座位中心の生活を送っているという調査もあり、生活習慣との関連が強いといえます。

このように、筋筋膜性腰痛は決して稀な病気ではなく、むしろ現代人の生活スタイルと密接に関係している「生活病」と捉えることができます。

なぜ見過ごされやすいのか?診断の落とし穴

筋筋膜性腰痛は、画像検査で異常が映らないことから「異常なし」と判断されがちです。しかし、画像所見がない=正常とは限りません。筋肉や筋膜の痛みは、MRIやレントゲンでは検出されにくいため、触診や動作確認、姿勢分析が極めて重要です。

また、患者自身も「筋肉が原因で痛む」という理解が少ないため、内臓や骨の病気を心配してしまい、症状の訴えが曖昧になることがあります。したがって、問診で「どんなときに、どんな風に痛むか」を引き出すスキルが医師には求められます。

生活習慣から見直すことが鍵

筋筋膜性腰痛は、姿勢、生活習慣、体の使い方のクセが大きく関わるため、単に湿布や鎮痛剤を使うだけでは根本解決にはなりません。姿勢の改善、ストレッチ、筋膜リリース、体幹トレーニングなど、自分の体を見直すことが長期的には最大の予防策になります。

「ただの腰痛」と放置せず、日々の小さな違和感に目を向け、早めに対策をとること。それが、再発を防ぎ、健康的な体を保つための有効な手段です。

筋膜と腰痛の関係性:痛みの正体は“見えないネットワーク”にあった

筋膜(きんまく)という言葉は、一般的にはまだあまり馴染みがないかもしれませんが、近年、慢性腰痛や肩こり、身体の不調に深く関わる組織として注目を集めています。筋膜は全身に広がる結合組織で、筋肉・骨・内臓を包み、つなぎ、支えるネットワーク構造です。

この筋膜に異常が生じると、腰痛をはじめとした様々な痛みや不快感が現れることがわかってきています。特に「筋膜性腰痛」は、画像検査では異常が出ないにも関わらず強い痛みが現れる“非特異的腰痛”の代表格とも言えます。

筋膜とは何か?腰痛にどう関与するのか?

筋膜は、コラーゲンやエラスチンで構成される薄い膜状の結合組織で、筋肉だけでなく、骨や内臓、血管、神経などをも包み込み、体の構造と動作を調整する重要な役割を担っています。筋膜は全身に連続して存在し、これを「筋膜連鎖(ファッシャルチェーン)」と呼びます。

つまり、ある部位の筋膜に異常があると、遠く離れた部位にまで痛みや緊張が波及する可能性があるのです。たとえば、ふくらはぎの筋膜の緊張が、最終的に腰の痛みに影響するという現象も、臨床では珍しくありません。

【ポイント】腰部の筋膜は“交差点”

腰部は、全身の筋膜ネットワークの「交差点」にあたります。腰方形筋、多裂筋、脊柱起立筋、大臀筋など多くの筋肉が集まるこの部位では、それぞれの筋膜が重なり合い、複雑に連携しています。この構造があるがゆえに、どこか1箇所でも筋膜が滑走不良や癒着を起こすと、腰全体の動きが妨げられ、痛みや硬さが強くなるのです。

筋膜性腰痛のメカニズム:滑走不良とトリガーポイント

筋膜が健康な状態にあるとき、それは筋肉の上をスムーズに滑り、柔軟な動きを助けます。しかし、長時間の座位や不良姿勢、繰り返しの動作、精神的ストレスなどによって、筋膜は水分を失い硬くなり、「滑走不良」や「癒着」を引き起こします。

この状態が続くと、筋膜内にトリガーポイント(筋膜の硬結)が形成され、そこが強い圧痛点や関連痛(周囲に放散する痛み)の発生源となります。実際、腰痛患者のうち、トリガーポイントが原因である割合は60〜90%とも言われており、驚くほど高頻度です(Simons et al.の筋膜疼痛理論より)。

代表的なトリガーポイントの例

- 腰方形筋の外側部:押すと腰の奥が痛み、長時間座ると悪化。

- 大臀筋の上部:押すと坐骨付近にズーンと響く感覚。

- 中殿筋の後部:立ち上がりや歩行時の腰の不安定感。

なぜ筋膜の異常は腰痛に直結するのか?

筋膜には「機械的」な役割と「神経学的」な役割の2つがあります。

1. 機械的な役割

筋膜は体の構造を保持する「テンセグリティ構造(張力と圧力のバランス)」の一部です。腰部の筋膜の柔軟性が失われると、筋肉が効率よく動けなくなり、代償的に他の筋肉へ負担が集中します。これが慢性の筋緊張や炎症を引き起こし、腰痛に直結します。

2. 神経学的な役割

筋膜には豊富な感覚神経終末が分布しており、圧や伸張、温度などの刺激に対して敏感です。つまり、筋膜の異常は「感じやすい」=「痛みを感じやすい」状態になっており、軽い刺激でも強い痛みとなることがあります。

このため、レントゲンで「骨には異常ありません」と言われたのに痛みが消えない事例では、筋膜が原因となっていることが少なくありません。

生活習慣と筋膜性腰痛の関係性

筋膜性腰痛は、いわば“生活習慣の病”です。実際、慢性腰痛を訴える人の生活背景を分析すると、以下の共通点が浮かび上がります。

よくあるリスク要因

- 1日6時間以上のデスクワーク

- 猫背や骨盤後傾姿勢が習慣化

- 運動不足による筋肉と筋膜の柔軟性低下

- 水分不足やストレスによる筋膜の乾燥と緊張

- 同じ姿勢を保つ時間が長い

これらの要因はすべて、筋膜の滑走不良やトリガーポイントの形成を促進します。とくに水分不足は、筋膜の潤滑性を低下させ、癒着を助長するといわれています。筋膜は約70%が水分で構成されているため、こまめな水分補給が実は腰痛予防に直結しているのです。

数値で裏付ける筋膜の影響

- 慢性腰痛のうち60〜85%が筋筋膜性(日本整形外科学会ガイドラインより)

- デスクワーク中心の人の腰痛発生率は非デスクワーカーの約2倍

- 筋膜由来のトリガーポイントがある人の約80%が動作痛を訴える

- 筋膜ストレッチを含む理学療法での腰痛改善率は最大75%(米国PT協会報告)

こうしたデータからも、筋膜が腰痛に与える影響はもはや「見過ごせない存在」であることがわかります。

筋膜を整えることが腰痛予防の第一歩

腰痛を根本的に改善するためには、筋膜に対するアプローチが欠かせません。以下は、筋膜性腰痛の改善に有効な方法です。

有効なセルフケア

- フォームローラーやテニスボールを使った筋膜リリース

- ダイナミックストレッチでの可動域拡大

- 水分摂取(1日1.5〜2Lを目安に)

- 正しい座り方と姿勢保持(骨盤を立てる意識)

- 定期的な立ち上がりと簡易運動(30分に一度)

筋膜は「動かすことで潤滑し、癒着を防げる」組織です。つまり、動くことで回復するのが筋膜最大の特徴。じっとしているだけでは改善しません。

筋膜を意識すれば、腰痛の世界が変わる

筋膜と腰痛の関係は、これまで見過ごされてきた「見えない原因」に光を当てる重要な視点です。腰痛の根本的な解決には、骨や神経だけでなく、全身の筋膜の状態を評価し、整えるという考え方が必要です。

「どこにも異常はない」と言われた腰痛でも、筋膜に着目することで初めて明確な対処法が見つかることは多々あります。いま感じている腰の違和感や慢性痛、その“原因不明”の正体は、筋膜かもしれません。

筋筋膜性腰痛の診断と治療:画像に写らない痛みの正体をどう見つけ、どう対処するか

筋筋膜性腰痛(myofascial low back pain)は、画像診断では異常が見つかりにくいにもかかわらず、患者に強い苦痛を与える“見えない腰痛”の代表的な疾患です。整形外科領域で腰痛の8割以上が「非特異的腰痛」と言われる中、その多くが筋筋膜性腰痛に該当する可能性があると指摘されています(日本整形外科学会ガイドラインより)。

この腰痛の診断と治療は、痛みの原因を「構造の異常」に求めるのではなく、「機能的な異常」や「筋膜・筋肉の状態の変化」に注目する必要があります。

筋筋膜性腰痛の診断:見た目で分からない痛みをどう見抜くか

画像診断では異常が見つからない事例が大半

腰痛で整形外科を受診した患者のうち、85%は「非特異的腰痛」と診断されると言われています(日本整形外科学会 2019年)。これは、MRIやレントゲンなどの画像検査では明確な原因が特定できないということです。

その中でも筋筋膜性腰痛は、筋膜の滑走不良や癒着、トリガーポイントの形成によって起こる痛みであるため、構造的な異常がなくても痛みが出るという特徴を持っています。したがって、臨床的な評価(触診・誘発テスト・動作分析)が極めて重要になります。

トリガーポイントの存在が診断の鍵

筋筋膜性腰痛の診断では、トリガーポイント(trigger point)の有無が大きな判断材料となります。トリガーポイントは筋膜や筋肉の中にできた硬結で、圧迫すると痛みが周囲に放散するのが特徴です。

- 触診で圧痛点を確認

- 関連痛パターンが一致するかを確認

- ストレッチや運動での痛みの変化を観察

たとえば、腰方形筋のトリガーポイントを圧迫すると、腰から骨盤外側にかけて放散痛が広がるパターンが典型的です。

誘発テストの例

- エリオットテスト:椅子に座らせ、腰を前後に動かして痛みを誘発。

- ストレッチテスト:大臀筋や中殿筋を伸ばし、トリガーポイントの圧痛が再現されるか確認。

- SLR(Straight Leg Raising)との比較:神経性腰痛との鑑別を行う。

筋筋膜性腰痛の治療戦略:動かして治すことの重要性

安静よりも「積極的な運動」が効果的

従来は、腰痛に対して「安静にして様子を見る」ことが一般的でした。しかし、筋筋膜性腰痛に関しては、安静はむしろ悪化の原因になることが分かってきています。

筋膜は動かすことで潤滑し、癒着が改善されていくため、早期の運動療法が重要です。実際に、適切なストレッチと筋膜リリースを含むリハビリテーションを行った群では、3週間以内の痛みの改善率が75%を超えたという報告もあります(米国理学療法士協会調査、2021年)。

筋膜リリースとストレッチの併用が効果的

筋筋膜性腰痛の治療では、以下の3つの介入が推奨されます。

- トリガーポイントへの直接的なアプローチ

- 指圧やマッサージ、ドライニードリング(筋膜内への針刺激)など

- 筋膜の滑走性改善のための運動

- ストレッチ、フォームローラーを用いた筋膜リリース

- 動作パターンの再教育

- 骨盤の後傾を防ぐための体幹トレーニング(腹横筋・多裂筋)

特に中臀筋・大臀筋・腰方形筋の柔軟性と筋出力バランスの改善は、症状の軽減に直結します。

薬物療法と物理療法:対症療法ではなく根本治療を目指す

薬物療法の役割

筋筋膜性腰痛に対する薬物療法は、痛みの軽減には一定の効果がありますが、根本治療にはつながらないという認識が必要です。使われる薬剤は以下の通りです。

- NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬):初期の炎症抑制や痛み軽減に使用

- 筋弛緩薬(チザニジンなど):筋緊張の緩和

- 局所注射(トリガーポイント注射):症状が強い場合、一時的な鎮痛目的

注射によるトリガーポイントブロックは、痛みを一時的に和らげることで運動療法に移行しやすくなるという点で有効です。

物理療法の有効性

- 温熱療法(ホットパック、超音波など)

- 筋膜の血流を改善し、滑走性を高める

- 低周波電気刺激(TENS)

- トリガーポイント周辺の神経過敏を鎮静化

- 体外衝撃波(ESWT)

- 慢性化した硬結に対する刺激治療として使用されることも

これらはすべて運動療法を補助する手段として位置づけられており、併用によって回復が早まる傾向があります。

治療成績と予後:再発を防ぐために必要な視点

筋筋膜性腰痛の予後

一般的に、正確な診断と適切な治療を受けた場合、約70~90%の患者が3か月以内に症状の改善を報告しています(日本理学療法学会報告、2022年)。しかし、以下の条件を満たさない場合、再発率は高くなります。

- 原因となる姿勢・動作の修正が不十分

- トリガーポイントの放置

- 運動習慣の欠如

慢性化を防ぐには、痛みが軽減したあとも再発予防のためのセルフケアと運動習慣を維持する必要があります。

フォローアップの重要性

筋筋膜性腰痛の患者には、治療後も定期的な評価が必要です。

- 1週間後:症状の変化を確認し、運動内容の調整

- 1か月後:再評価と再発予防プランの見直し

- 3か月後:セルフケアの習慣化と最終評価

このような計画的な経過観察を行うことで、治療効果の持続と再発リスクの大幅な低下が期待できます。

筋筋膜性腰痛は“診て・動かして・整える”が基本戦略

筋筋膜性腰痛の診断と治療は、単に痛みを抑えることではなく、「筋膜の構造と機能を回復させること」が本質です。そのためには、診察による正確なトリガーポイントの同定と、積極的な運動・物理療法の併用が必要です。

患者自身が痛みの仕組みを理解し、日常生活の中でセルフケアに取り組むことも重要です。「腰が痛いけれど、画像では異常がない」と言われたときこそ、筋膜という“見えない構造”に目を向けてみてください。そこに、本当の原因が隠されているかもしれません。

自分でできる筋筋膜性腰痛の改善・予防法:日常生活に取り入れられる対策と習慣

筋筋膜性腰痛は、姿勢の悪さや運動不足、筋肉の使い方の偏りなど、日常生活の中に潜む「見えない習慣の積み重ね」で生じます。特に、長時間の座位姿勢や運動不足が原因で、筋膜の滑走障害やトリガーポイントの形成が起こりやすくなります。

整形外科やリハビリでの治療も効果的ですが、症状の改善と再発予防においては「自分でできるセルフケア」が極めて重要です。実際に、自宅でストレッチや筋膜リリースを継続して行った患者の70%以上が、再発予防効果を実感したという報告もあります(日本理学療法学会2022年データより)。

筋膜を動かすストレッチと筋膜リリースで滑走性を取り戻す

筋膜の柔軟性を取り戻すことが回復の第一歩

筋筋膜性腰痛の改善・予防には、筋膜の柔軟性と滑走性を維持することが何より重要です。筋膜は筋肉を包む薄い組織で、動きに応じて滑らかに移動することが必要ですが、長時間の同じ姿勢や過度な緊張状態が続くと癒着や硬化が起こり、痛みの原因になります。

おすすめのストレッチ3選(1日2回、各30秒を目安に)

- 大臀筋のストレッチ(寝ながらできる)

仰向けに寝て、片膝を胸に引き寄せ、反対の膝にクロスさせる。

→骨盤の後傾を引き起こす大臀筋の緊張をゆるめる。 - 中殿筋のストレッチ(座位で簡単)

椅子に座り、足首を反対足の膝の上に乗せる。背筋を伸ばして体を前に倒す。

→骨盤の左右の歪みの原因となる中殿筋を緩める。 - 腰方形筋のストレッチ(立位で行う)

脚を肩幅に開いて立ち、片方の手を腰に当て、反対の手を上げて側屈する。

→腰部の深部にある筋肉の張りを解消する。

これらのストレッチを朝と夜に行うことで、3週間以内に痛みの軽減を感じる人が約68%に上るという調査報告もあります(米国理学療法士協会2021年報告)。

筋膜リリースのためのフォームローラー活用

フォームローラーは、筋膜に適度な圧を加えることで癒着を防ぎ、血流を促進させます。

- 腰〜臀部にかけて前後にゆっくり転がす

- 1日5〜10分を目安に継続する

- 呼吸を深く意識しながら行うと自律神経にも良い影響

フォームローラー使用者を対象とした調査では、腰痛の自覚症状が30%以上改善したと回答した人が全体の74%に及びました(2023年・都内整形外科クリニック調査)。

姿勢の改善が再発予防の鍵になる

骨盤後傾を防ぐための「正しい座り方」

筋筋膜性腰痛の大きな要因である骨盤の後傾。これは、座っているときに起きやすく、腰方形筋や大臀筋への負荷を増大させます。以下の姿勢が理想です。

- 骨盤を立てて座る(坐骨を感じる)

- 背もたれに頼らず、腹筋に軽く力を入れる

- 足は床にしっかりつけ、組まないこと

デスクワーク中心の会社員約100名を対象に、正しい座位姿勢を2週間指導した研究では、腰痛の訴えが48%減少したという結果が報告されています(筑波大学・2020年)。

1時間に1回は立ち上がって動く

「動かないこと」そのものが筋膜の癒着を促進します。座り仕事の人には、1時間に1回、1〜2分の立ち上がり運動を推奨します。以下のような簡単な体操がおすすめです。

- その場で足踏み30秒

- 軽く前屈・後屈・側屈を1回ずつ

- 肩甲骨を寄せる動きで姿勢をリセット

このような軽運動を1日5回取り入れたグループでは、慢性腰痛の改善率が32%上昇したとの報告もあります(2021年・理学療法科学誌)。

筋力トレーニングで痛みに強い体をつくる

腰を守る筋肉を鍛える意味

腰の筋肉が硬くなる原因には、「使いすぎ」だけでなく「使わなすぎ」も含まれます。特に体幹のインナーマッスル(腹横筋・多裂筋)の低下は、腰の安定性を弱め、筋膜性の腰痛を誘発します。

自宅でできる体幹トレーニング3選

- ドローイン(腹式呼吸で腹圧を高める)

仰向けに寝て、お腹を凹ませたままゆっくり呼吸。

→腹横筋を鍛える基礎エクササイズ。 - バードドッグ

四つ這いで片手・片脚を交互に上げてキープ。

→多裂筋とバランス力の強化に有効。 - ヒップリフト

仰向けで膝を立て、お尻を持ち上げて静止。

→大臀筋とハムストリングスを鍛え、骨盤後傾の改善に貢献。

これらを週に3回、各2セットずつ行った群では、慢性腰痛の痛みスコアが平均で2.5ポイント(10点満点中)改善したとされています(日本運動器科学会 2022年報告)。

食事・睡眠・ストレス管理も見逃せない要因

筋膜の健康を保つための栄養素

筋膜はコラーゲンやヒアルロン酸などから構成されているため、コラーゲン合成に関わるビタミンCやタンパク質の摂取が有効です。

- ビタミンC:赤ピーマン、ブロッコリー、キウイ

- 良質なタンパク質:卵、魚、鶏むね肉、大豆製品

コラーゲンとビタミンCを同時に摂取した人は、筋膜の弾力性が25%向上したという実験データもあります(米国スポーツ栄養学会 2021年)。

睡眠とストレスの管理

睡眠不足や慢性的なストレスは、筋緊張を高め、筋膜の柔軟性低下につながります。筋筋膜性腰痛を抱える人のうち、約60%が睡眠の質の低下を自覚しているという報告もあります(厚労省・健康調査2022年)。

- 就寝1時間前にはスマホ・PCを控える

- 寝る前のストレッチで副交感神経を優位に

- マインドフルネス瞑想を取り入れてみる

このような工夫をすることで、交感神経優位からの脱却と筋膜の柔軟性の回復が期待できます。

続けやすいケアが未来の腰を守る

筋筋膜性腰痛は、構造的な異常ではなく、「使い方のクセ」「姿勢」「生活習慣」などの蓄積で起こる痛みです。したがって、日々のセルフケアの積み重ねが予防と改善の鍵を握ります。

- ストレッチと筋膜リリースで硬さをほぐす

- 正しい姿勢と定期的な軽運動で歪みを整える

- 筋力トレーニングで再発しにくい体をつくる

- 栄養・睡眠・ストレス管理で回復力を高める

「病院に行かないと治らない」と思う前に、今日からできる一歩を踏み出してみてください。

▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。

▼また、以下のリンク先の記事もお薦めです。