『頑張れば報われる』『努力すれば上を目指せる』という言葉を信じて、一生懸命働いてきたのに、なぜ生活は少しも楽にならないのでしょうか。

これは、多くの人が感じている疑問ではないでしょうか。企業の利益が過去最高を記録し、株価が上昇している一方で、私たちの給料はほとんど増えていません。むしろ物価が上がる一方で、実際の生活は厳しくなっていると感じることが多いのではないでしょうか。

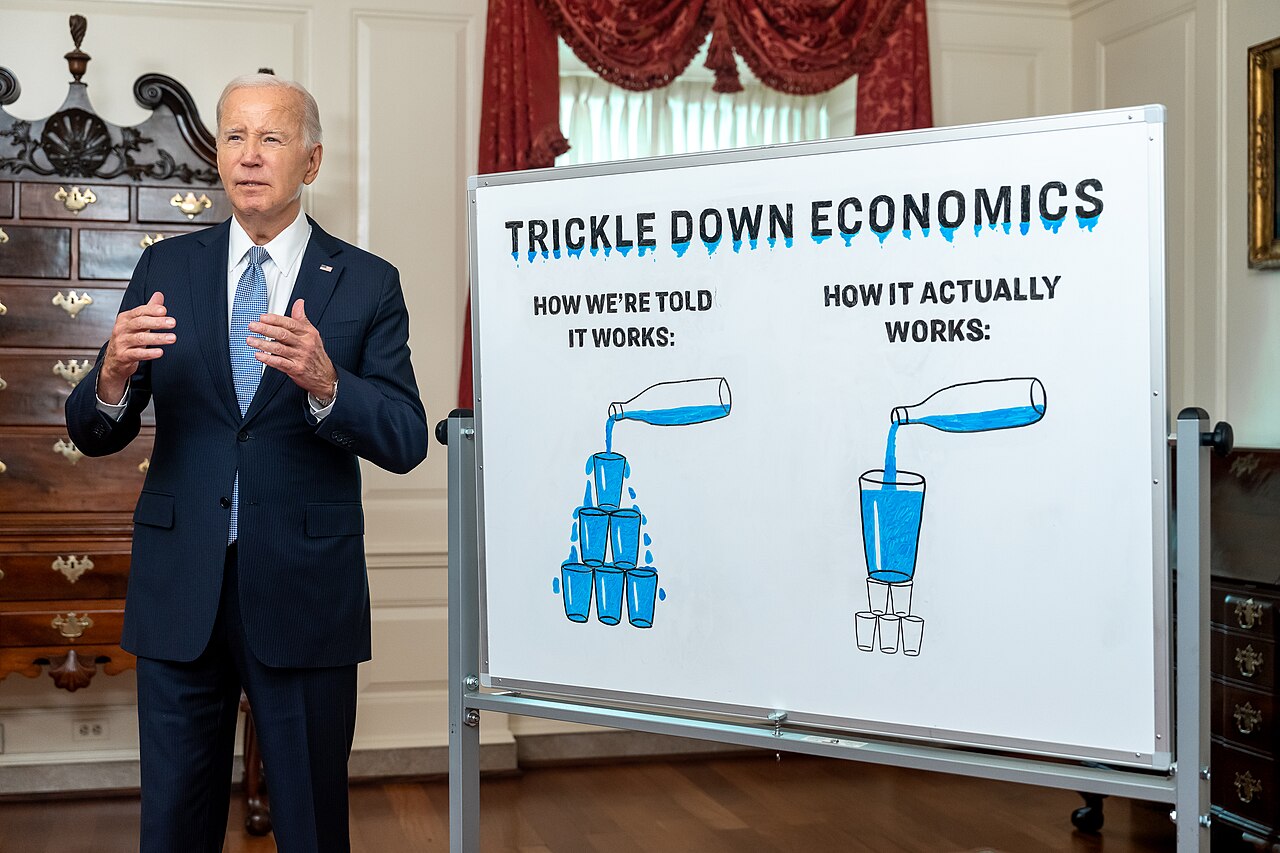

「トリクルダウン理論」という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。これは「お金持ちが豊かになれば、その恩恵が庶民にも届く」という考え方です。政治家や経済評論家が成長戦略としてよく使う理論ですが、実際にあなたの暮らしはこの理論の通りに良くなったと感じますか?

今、私たちは経済成長という波に乗ることよりも、なぜその波が自分のところには届かないのかを考える時期に来ているのかもしれません。「上が豊かになれば、下も豊かになる」という幻想のもとに、どれだけの時間と努力を費やしてきたのでしょう。

トリクルダウン理論の意味とその問題点

「トリクルダウン」という言葉は、経済学の正式な用語ではなく、元々は皮肉を込めた表現です。この言葉の背景には、1920年代のアメリカで風刺作家ウィル・ロジャースが「富裕層にお金を渡せば、そのお金が貧しい人々にまで“滴り落ちる”というのは信じがたい」と述べたことがあります。この表現からも、当初からこの考え方には疑念があったことがわかります。

1980年代に入ると、アメリカのレーガン政権によってこの理論が経済政策として実施されました。政治家や経済アドバイザーたちは「企業が豊かになれば、雇用が増え、労働者の所得も増える」と主張しましたが、この考え方には「富裕層の消費や投資が自動的に経済全体を良くする」という前提があり、実際の経済の仕組みを無視しています。

実際には、富は「上」から「下」へと自然に流れるわけではなく、むしろ上層で再投資され、さらに富を生む仕組みが多いのです。つまり、「滴り落ちる」のではなく、「上に溜まっていく」という現象が見られます。これは現代の資本主義の特徴であり、富が蓄積されるスピードが、再分配されるスピードを上回っているのです。

レーガノミクスの影響:成長と格差

レーガン政権(1981~1989年)は、「政府が問題の原因である」との理念のもと、小さな政府と市場の自由を推進しました。最高税率は70%から50%、その後28%にまで引き下げられ、大企業の法人税も減少しました。これらの政策は「革命」と呼ばれる一方で、貧困層に対する切り捨てとも批判されました。

1980年代のアメリカでは、表面的には景気回復が見られましたが、製造業は衰退し、失業やホームレスが増加しました。特にアフリカ系アメリカ人や移民層は恩恵をほとんど受けられませんでした。所得の中央値は伸び悩む中、株価と企業利益は急上昇し、格差が広がっています。

この時期の統計では、上位10%の富裕層の資産が大きく増加した一方で、貧困層の実質所得は横ばいまたは減少傾向にあり、トリクルダウン理論が前提とした「成長の波及」が機能していないことが示されています。

また、1990年代以降、この政策思想は「新自由主義」として世界中に広まりましたが、どの国でも富が一部の富裕層や大企業に集中し、社会の分断や不満を引き起こしています。

日本におけるトリクルダウンの実践:小泉政権の影響

日本では、トリクルダウン的政策が2001年からの小泉純一郎政権で顕著に実施されました。スローガンは「改革なくして成長なし」で、郵政民営化や規制緩和、自由競争を進めました。しかし、この政策は非正規雇用の増加や地方経済の疲弊、医療や福祉の削減といった問題も引き起こしました。

2000年代中盤には、大企業の内部留保が急増し、株主還元が強化されましたが、一般労働者の賃金は抑えられたままでした。つまり、企業の利益は「分配されずに溜め込まれる」構造が強化され、経済成長の成果が国民全体に還元される仕組みではありませんでした。

さらに問題なのは、こうした構造改革が「改革を進めれば庶民にも恩恵が回る」という楽観的な期待に支えられていたことです。この期待は、多くの場合、実体経済の変化ではなく、イメージ戦略によって維持されていました。

現代の経済政策でも「成長が最優先」とされますが、その成長が誰のものか、どこに向かっているのかという問いが欠けています。

トリクルダウン理論の限界と格差社会への警鐘

トリクルダウン理論は長年批判されながらも支持されてきましたが、「成長すればすべてが解決する」という神話が背景にあります。しかし、この神話は多くの実証研究によって否定されています。世界銀行やOECD、IMFなどの国際機関も「格差の縮小が経済成長を促進する」という逆の立場を取っています。

格差が広がると、中間層の購買力が低下し、需要が減少します。また、社会的不満が高まり、政治的不安定要因が増加することで、経済全体の持続可能性が損なわれます。

つまり、トリクルダウン理論は「成長と公正の両立」を目指すかのように見えますが、実際には「成長か公正か」の選択を強いる構造になっています。成長を理由に富の集中を容認し、それが庶民にも利益をもたらすと期待する考え方は、現実からかけ離れています。

このように、トリクルダウン理論は単なる経済の問題ではなく、社会構造全体や民主主義の健全性に関わる重要な課題です。この神話を解体するためには、「誰が得をし、誰が取り残されているのか」という問いを、政策のあらゆる場面で考える必要があります。

経済成長がもたらす格差の実態とその問題

トリクルダウン理論の中心には、「経済成長によって生まれた富は、やがて社会のさまざまな層に自然に広がる」という考え方があります。しかし、各国の経済データを見てみると、この考え方が現実とはかけ離れていることが明らかです。確かに成長は一部の人々を豊かにしましたが、その一方で多くの人々が取り残され、格差が深刻化しています。

アメリカでは1980年から2020年の40年間で、GDPが実質で約2.6倍に成長しました。しかし、その富の分配は偏っています。サンフランシスコ連邦準備銀行の報告によると、1980年には最上位10%の世帯が全資産の60%を保有していましたが、2020年にはそれが70%を超えています。対照的に、下位50%の世帯の資産比率はわずか2%に過ぎません。

また、所得の面でも同様の傾向が見られます。エコノミストのエマニュエル・サエズとガブリエル・ズックマンの研究によると、アメリカの上位1%の所得は1980年以降で3倍以上に増加した一方で、中間層の中央値所得は同じ期間でわずか15%程度の伸びにとどまっています。さらに、この研究では、アメリカ国民の90%は1990年以降ほとんど所得が伸びていないことが示されています。

この「再分配のない成長」はアメリカだけでなく、OECD諸国の多くにも見られる傾向です。OECDの2019年の報告書では、加盟国の30カ国以上でジニ係数(所得格差を示す指数)が上昇しており、特に2008年のリーマンショック以降、格差の拡大が加速しています。ジニ係数が0.3を超えると「社会的な不平等が強まっている」とされますが、アメリカ(0.39)、イギリス(0.36)、日本(0.33)などの主要国はその基準を上回っています。

日本における格差拡大の背景

日本は戦後長らく「一億総中流」と呼ばれる均質な社会を誇ってきましたが、1990年代以降、その前提が崩れ始めました。背景には、バブル崩壊後の長期不況やグローバル化、労働市場の流動化、そして小泉政権下で進んだ新自由主義的改革があります。

特に注目すべきは、非正規雇用の増加です。厚生労働省の「労働力調査」(2023年)によれば、非正規雇用者は全体の約38%に達しています。1990年には20%以下だったことを考えると、正規雇用率が低下しています。非正規労働者の年収中央値は約200万円前後であり、正規雇用者(約470万円)との差は2倍以上です。これは待遇の問題だけでなく、住居や教育、医療などの生活全般に深刻な影響を与えています。

また、日本国内の所得格差を示すジニ係数も上昇しています。厚生労働省の「所得再分配調査」によると、再分配前のジニ係数は1985年の0.43から、2022年には0.57へと急上昇しており、再分配後でも0.38と高い水準を保っています。これらの数字は、「富が集中し、中間層が徐々に下方移動している」現象を示しています。

教育分野でも格差の影響が顕著です。文部科学省の統計によると、世帯年収が600万円未満の家庭では子どもが大学に進学する割合が60%以下であるのに対し、世帯年収が1000万円を超える家庭では90%を超えます。つまり、所得の格差が「教育格差」として再生産され、階層の固定化が進んでいることを意味します。

経済成長の果実は誰のものか

最近では、企業の収益が過去最高を更新する一方で、労働者への分配がほとんど増えていないという問題も指摘されています。経済産業省の「企業活動基本調査」(2022年度)によると、上場企業の経常利益は過去10年間で2倍以上に増加しているのに対し、同期間の労働分配率(企業の利益のうち、従業員に回される割合)は50%前後で横ばい、あるいは減少傾向にあります。

また、日銀の「資金循環統計」によれば、企業の内部留保(貯め込まれた利益)は2022年時点で約500兆円に達し、過去最高を更新しました。この資金は、本来であれば賃上げや設備投資、従業員教育に使われるべきものですが、実際には株主還元や自社株買いに優先的に使われています。例を挙げると、トヨタ自動車は2023年度に約1.5兆円の自社株買いと配当に充てる一方、基本給のベースアップは限定的でした。

このような傾向は日本だけでなく、世界中の大企業に共通しています。アメリカのS&P500企業でも、配当や自社株買いに使われる資金は利益の80%以上を占めており、労働者への還元はわずかです。その結果、「企業は利益を上げているが、働く人は豊かになっていない」という状況が広がっています。

格差の固定化がもたらす社会的リスクと政治への不信感

経済格差の拡大は、単に「お金が足りない」という問題ではなく、社会全体の分断を生む原因となっています。生活保護を受ける人の増加、自殺率の上昇、若者の将来への不安、そして高齢者の貧困など、これらは日本社会が直面する深刻な問題であり、格差の拡大と深く関わっています。

内閣府の調査によると、2021年の自殺者数は前年比で増加し、特に経済的な理由での自殺が再び増えていることがわかりました。また、生活保護を受けている人の数は2022年に約200万人を超え、その多くが高齢者や一人暮らしの世帯です。これらの人々が「経済成長の果実」をまったく享受できていないことは明らかです。

一方で、こうした状況に対する政治的な対応が不十分であるため、政策への不信感や政治からの離れが進んでいます。例を挙げると、2022年の参議院選挙では、20代の投票率がわずか33.2%にとどまり、政治に対して期待を持たない若者が増えていることが浮き彫りになっています。

また、「努力すれば報われる」というかつての成功物語はもはや通用しなくなっています。多くの若者が非正規や派遣などの不安定な仕事に従事し、住宅ローンや結婚、子育てといった人生の基本的な計画を立てられない状況に置かれています。これは単なる個人の努力不足ではなく、「構造的な問題」といえます。

このように、再分配のない経済成長は、効率性の追求と引き換えに、社会的な連帯や信頼、そして生活の安定を壊しています。データが示すのは、成功者だけが利益を得る経済の限界と、その結果としての格差の固定化です。

トリクルダウン理論の影に隠れた声:誰がその真実を語るのか

トリクルダウン理論に関する議論では、多くのメディアや政治家が、経済学者や財界の人々の意見を取り上げています。これらの人々は成長の恩恵を受けてきた「勝者」としての立場を持っていますが、この偏った視点は、理論の実効性や社会への影響を公正に評価する妨げになっています。特に、経済成長から排除されている人々、たとえば労働者や女性、移民、シングルマザー、非正規雇用者などの声は、議論の主流から外れています。

この情報の偏りは、メディアの構造とも密接に関係しています。例を挙げると、日本の主要経済紙において、トリクルダウン理論に対する否定的な意見は紙面の10%にも満たないという調査結果があります(メディア論研究所、2023年調査)。この状況は、成長を促す政策に異を唱えることがタブー視され、健全な政策議論を妨げる要因となっています。

一方で、実際に富が“滴り落ちる”ことのなかった人々はどのように感じているのでしょうか。全国労働組合総連合(全労連)が2023年に実施した生活実態調査によると、「現在の経済政策によって生活が改善した」と答えた非正規労働者はわずか12.4%でした。一方、「生活が苦しくなった」と答えた非正規雇用者は65.8%、シングルマザー世帯では82.3%に達しています。これらのデータは、トリクルダウン理論が現場でどのように受け止められているかを示しています。

女性と若者の声が無視される構造

特に女性や若者にとって、トリクルダウン理論に基づく政策は実質的な恩恵をもたらしていないにもかかわらず、彼女たちの視点は政策論争から排除されやすい傾向があります。例として、「アベノミクス」のもとでの「女性の活躍推進」は、その実態が「非正規雇用の拡大による労働力補填」に過ぎないとの指摘も多いです。

内閣府の「男女共同参画白書」(2023年版)によれば、女性の就業率は上昇していますが、正規雇用の比率は依然として男性よりも低く、2022年時点で女性の正規雇用比率はわずか45.6%です。さらに、賃金格差も大きく、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」(2023年)によれば、女性の平均賃金は男性の約76.6%にとどまっています。これは単なる個人の能力や努力の問題ではなく、構造的な「富の分配の歪み」を示しています。

若者についても同様の傾向が見られます。日本財団の調査(2022年)では、自分を中流以下と感じる若者は73%に達し、その半数近くが「努力しても生活は改善しない」と答えています。こうした若者たちは、トリクルダウンの議論の外に置かれ、その声が政策形成に反映されにくい状況です。教育費や奨学金の負担、住宅取得の難しさ、結婚や子育ての断念など、彼らが抱える課題は「上からの富が滴り落ちる」という理屈では解決できません。

専門家の間の分断と制度設計の限界

注目すべきことに、経済学者の間でもトリクルダウン理論に対する見解は大きく分かれています。保守的な経済学者や政策立案者の多くは、「理論上は機能するが、制度設計の不備が結果を妨げている」と説明します。一方で、より批判的な学者たちは、「トリクルダウンは証明されていない神話だ」と断じています。

2015年に国際通貨基金(IMF)が発表した報告書では、「富裕層への富の集中は、経済全体の成長を押し下げる」というデータが示されています。IMFのデータによれば、上位20%の所得が1%増加するとGDP成長率は0.08%下がる一方、下位20%の所得が1%増加するとGDPは0.38%上昇します。つまり、貧困層への再分配こそが成長を促す鍵であると示されています。

この報告書は学術的にも高く評価されていますが、日本の主流経済メディアではほとんど取り上げられません。経済政策が一部の専門家や政治家、財界によって語られ、批判的な視点が意図的に排除されている構造が見えます。

また、日本の学術界でも同様の傾向があります。経済学者の井手英策氏は「分配の正義」と「再分配の必要性」を訴えていますが、彼の主張は「急進的」「非現実的」として政界で取り上げられにくいのが現実です。学者の意見でさえ、経済成長中心主義に反するものは周縁化されやすい状況があります。

現場の声が無視される構造

トリクルダウンの失敗を最も肌で感じているのは、福祉や医療、教育、地域再生といった現場で働く人々です。しかし、彼らの声は政策決定プロセスで軽視されています。

全国社会福祉協議会が2022年に行った調査では、福祉関係者のうち「政策立案に意見が反映された」と感じた人はわずか4.7%でした。さらに、「制度が現実を理解していない」と感じている割合は72.5%に達しています。

教育現場でも同様のギャップが存在します。全国教職員組合の報告によると、子どもの貧困に起因する問題(朝食抜き、教材購入困難、精神的ストレスなど)に直面する教員は84%に上るのに、文部科学省の政策説明ではその影響についてほとんど触れられていません。このような現場の知識が制度や政策に反映されないことで、「声なき者たち」は何度でも同じ困難を味わうことになります。

トリクルダウン理論に対する評価は、もはや経済成長の有無だけで測れるものではありません。それは、誰の声が政策に反映され、誰の生活が見過ごされているのかという、社会の「価値判断」の問題でもあります。支配的な考え方に埋もれた「沈黙の声」に耳を傾けることで、この理論の真の意味と限界が見えてくるのです。

「分配のない成長」の限界を超えるために必要な視点の転換

「成長すれば富が自然に滴り落ちる」というトリクルダウン理論の実効性が疑問視される中、経済政策では分配の問題に焦点を当てる必要が高まっています。これまでの経済モデルは、「成長→富裕層の富の増大→その一部が下層に流れる」という構図を前提としていましたが、実際にはそのプロセスで“流れてこない富”を抱える社会が多く存在しています。そのため、成長の恩恵が届く前に、意図的な「再分配」の設計を行わなければ、格差は縮まらないのです。再分配を単なる「貧困救済」と見るのではなく、経済全体の健全な循環を生むための基盤と捉えることが重要です。

OECDの2022年の報告書では、所得の不平等が拡大した国ほど経済成長率が鈍化していると結論づけています。特に日本では、1990年代以降の長期的な経済停滞とともに、Gini係数(所得格差を示す指標)が緩やかに上昇し、分配構造の歪みが経済活動全体を抑制しています。つまり、富の偏在は一部の層に富を集中させるだけでなく、消費や需要の拡大といった経済の活力を損なっています。

分配の偏重が経済全体の活力を奪うという観点から注目されているのが「包摂的成長(Inclusive Growth)」という経済モデルです。これは、成長の果実を社会全体が共有できるように制度設計を行うもので、教育、医療、労働市場政策、税制、社会保障制度など、さまざまな分野にわたる包括的なアプローチが求められます。このモデルは、単に格差の是正を図るだけでなく、結果的に生産性の向上や社会の安定性を高める効果があるとされています。

日本における再分配の問題と政策的ジレンマ

日本には再分配制度が存在しますが、社会保険や生活保護、医療補助などが整備されているにもかかわらず、「分配の機能不全」が問題視されています。その一因は「再分配の逆進性」で、制度の恩恵が最も困窮している層に届いていないことです。

たとえば、2021年に総務省が発表した「全国消費実態調査」によると、上位20%の世帯は過去10年間で平均10%以上の可処分所得が増加した一方、下位20%の世帯では実質的な減少が見られました。また、社会保険料や消費税などの「負担の逆進性」も問題です。低所得者層は収入に対する税や保険料の負担割合が高くなり、再分配効果が薄れてしまいます。

さらに、給付付き税額控除や最低賃金の引き上げなどの分配強化策が政治的に慎重に扱われる背景には、「労働意欲を損なう」「財源がない」といったイデオロギー的な障壁があります。このように、経済政策において「成長優先」の価値観が根強く残っています。

また、再分配を強化するためには高所得層への課税強化が不可欠ですが、これが「企業活動を萎縮させる」「国際競争力を奪う」という批判と結びつきやすいのです。例を挙げると、日本の法人税は1980年代には40%を超えていましたが、2020年代には約30%前後に引き下げられています。これは国際的な法人税競争が影響しており、企業の海外移転を防ぐために税制が「底辺への競争」状態になっていることが再分配政策の足かせとなっています。

成長と分配の両立を拒む制度設計の不在

経済成長と再分配は対立する関係ではなく、むしろ相互依存の関係にあります。所得が分配されることで中間層の消費が活性化し、これが需要を生み、企業の投資意欲を高め、結果として生産性や成長率が向上するという経路が実際に存在しています。

米国の経済学者ローレンス・サマーズは「中間層の消費力が持続的成長の鍵である」と述べており、これを裏付けるデータも多く存在します。米国の1945年から1975年の「大中間層時代」では、成長率が平均3.5%と高く、Gini係数も比較的低かったことから、再分配と成長が両立していたことが示されています。

対照的に、1980年代以降の新自由主義的政策では、分配よりも成長と効率が優先され、格差が拡大し中間層が縮小する結果となりました。つまり、成長を優先した結果、長期的にはその基盤が損なわれる「ブーメラン効果」が確認されています。

また、「予防的再分配(pre-distribution)」という考え方も注目されています。これは、所得が分配される前の段階で格差を最小限にする政策手法であり、教育機会の平等や労働市場への公正なアクセス、職業訓練などが含まれます。このような施策は、後から行う再分配よりも社会的コストが低く、効果的であるとされています。

経済の効率性から公正性への価値転換

トリクルダウン理論の限界を超えるためには、経済を「効率性」から「公正性」へと導く価値の転換が不可欠です。これまでの経済政策は、GDPの成長率や企業の収益、株式市場の好調さといった数値的な「効率性指標」に依存してきました。しかし、これらの指標では誰がその恩恵を受けているのかが見えづらいのです。数値の成長が“生活の豊かさ”につながっていないことが多く見受けられます。

内閣府が2023年に実施した調査によると、GDPが年率2%で成長していた期間(2016〜2019年)でも、「生活が豊かになった」と感じていた国民はわずか18.5%に過ぎませんでした。逆に「変わらない」「むしろ苦しくなった」と答えた人が72.3%を占めており、マクロ経済指標と人々の生活実感の間に明確な乖離が存在しています。

このような状況では、単なる経済成長の追求ではなく、「誰のための成長か」「どの層に届いているのか」といった問いを政策の中心に据える必要があります。政策評価指標も見直しが求められ、「生活満足度」「地域格差」「教育格差」「ワークライフバランス」など、多様な評価軸の導入が不可欠です。

トリクルダウン理論は「経済が成長すれば、社会全体がよくなる」という単純な構造を提示しましたが、現実はそれほど単純ではありません。構造的な歪みや見過ごされた人々の声、偏った制度の恩恵を丹念にすくい取り、再構築していく視点が今こそ求められています。公正性を起点とした経済モデルこそが、日常の生活にとって真に意味のある指針となるのです。

▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。